02.Juni 2025 /P-headli.-cont.-red./447[163(38-22)]/CLA-283/22-2025

Seit mittlerweile 50 Monaten schwebt eine ungeklärte und brisante Frage über Crivitz: Warum gibt es immer noch keine angepasste Feuerwehrgebührensatzung? Die Stadt Crivitz, die CWG-Fraktion und einer ihrer führenden Vertreter Markus Eichwitz, der gleichzeitig aktuell ehrenamtlicher Amtswehrführer und erster Bürgermeister ist, stehen im Zentrum eines beispiellosen Verwaltungsversagens. Während Bürger seit Jahren auf eine überfällige Korrektur drängen, bleibt die CWG-geführte Stadtspitze inaktiv und ignoriert die offensichtlichen gesetzlichen Vorgaben.

Dabei wurde die Problematik bereits 2021 von der Opposition angesprochen. Die damalige Opposition forderte eine dringende Überarbeitung und wies klar auf die Gefahren einer überalterten Feuerwehrgebührensatzung hin. Doch die CWG – Crivitz und der damalige Stadtfeuerwehrchef Eichwitz blockierten die Diskussion, unterstützt durch den damaligen zweiten Bürgermeister Hans-Jürgen Heine und die Fraktion DIE LINKE/Heine. Der Antrag wurde mit fadenscheinigen Begründungen abgelehnt, unter anderem mit der Aussage der damaligen Bürgermeisterin Britta Brusch-Gamm, dass „alle diesbezüglichen Satzungen im Amt Crivitz bereits in naher Zukunft überarbeitet werden“. Ein Versprechen, das – wie so viele vorher – gebrochen wurde.

Eines der größten Versprechen kam dabei von Amtsvorsteherin Iris Brincker, die im Jahr 2021 an einer Sitzung der Stadtvertretung teilnahm und betonte, dass die Satzung „in naher Zukunft überarbeitet“ werde. Eine klare Ansage – doch leider blieb es bei bloßen Worten. Seit dieser Zeit wurde weder eine Anpassung vorgenommen noch eine rechtssichere Kalkulation erstellt. Die Situation ist seitdem nicht nur unverändert, sondern hat sich aufgrund neuer Herausforderungen sogar verschlechtert.

Dabei ist die Feuerwehrgebührensatzung von zentraler Bedeutung. Feuerwehreinsätze sind nicht immer kostenlos. Während die Stadt selbstverständlich für Einsätze zur Brandbekämpfung und Rettung von Menschen aufkommt, gibt es viele Fälle, in denen Gebühren erhoben werden müssen. Beispielsweise bei Fehlalarmen, wenn ein automatischer Feuermelder grundlos auslöst, oder bei Einsätzen wie Türöffnungen, wenn sich jemand ausgesperrt hat. Auch bei der Beseitigung von Ölspuren, die eine Gefahr im Straßenverkehr darstellen, dürfen Kosten berechnet werden. Doch dafür braucht es eine rechtlich einwandfreie Feuerwehrgebührensatzung, die klar festlegt, welche Einsätze kostenpflichtig sind und wie hoch diese Kosten ausfallen dürfen.

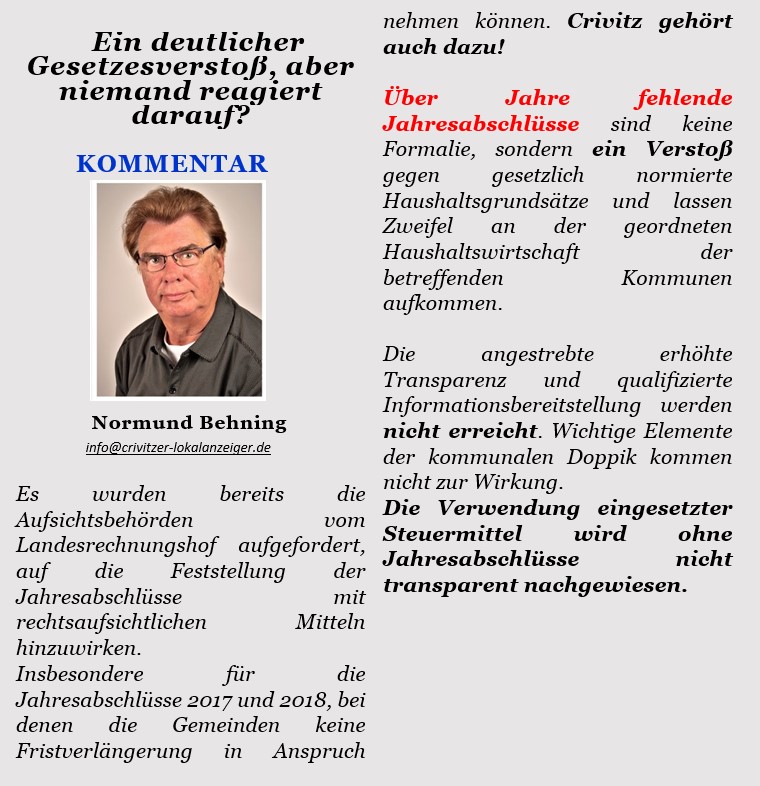

Doch genau diese Satzung ist in Crivitz seit 16 Jahren nicht aktualisiert worden. Das stellt ein gewaltiges rechtliches Problem dar. Laut dem Kommunalabgabengesetz (§ 6 KAG M-V) müssen Gebühren spätestens alle drei Jahre überprüft und angepasst werden. Wird dies unterlassen, besteht die reale Gefahr, dass die gesamte Gebührensatzung ungültig wird. Damit könnte jeder Bürger Einspruch gegen Feuerwehrrechnungen einlegen – mit hoher Aussicht auf Erfolg. Sollte ein Verwaltungsgericht entscheiden, dass die Gebühren unrechtmäßig erhoben wurden, müsste das Amt Crivitz sämtliche Kosten zurückzahlen. Eine finanzielle Katastrophe für die Stadt und ihre Gemeinden.

Doch warum hält die Stadt Crivitz seit vier Jahren an dieser Untätigkeit fest? Warum ignoriert die CWG – Crivitz die gesetzlichen Vorschriften? Ist es eine bewusste Vermeidung unpopulärer Entscheidungen? Denn eine korrekte Kalkulation der Feuerwehrgebühren könnte für einige Bürger höhere Kosten bedeuten. Oder mangelt es schlicht an Fachkompetenz in der Verwaltung? Fakt ist: Die Stadt Crivitz verstößt seit Jahren gegen geltendes Recht.

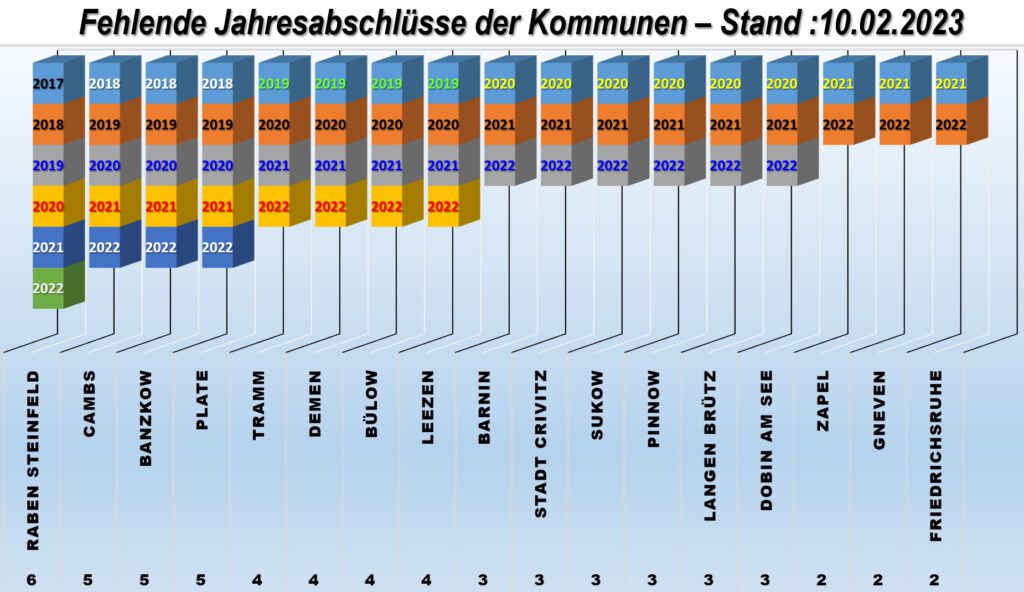

Diese Problematik betrifft nicht nur die Stadt Crivitz, sondern den gesamten Amtsbereich. Von den 17 Gemeinden im Amtsbereich Crivitz im Amt der Zukunft, haben die meisten völlig überalterte Feuerwehrsatzungen. Zehn Kommunen arbeiten noch mit Satzungen aus dem Jahr 2005, weitere aus 2006, 2007 oder 2008. Sollte es zu einer rechtlichen Überprüfung kommen, drohen Rückerstattungen in großem Stil und erhebliche Kosten für die Stadtverwaltung.

Doch statt sich um dieses Problem zu kümmern, werden stattdessen hohe Summen für neue Fahrzeuge ausgegeben. Allein 180.000 EUR wurden für einen neuen Einsatzleitwagen für die Amtswehrführung im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt. Ein modernes Fahrzeug, sicherlich wichtig für die Feuerwehr – doch wie sollen diese Kosten gedeckt werden, wenn die Gebühren rechtlich gar nicht belastbar sind? Gleichzeitig erhalten hochrangige ehrenamtliche Amtsträger wie Markus Eichwitz (der als Amtswehrführer und als erster Bürgermeister der Stadt Crivitz) eine direkte Verantwortung mitträgt jährlich bis zu 15.000 EUR an Aufwandsentschädigungen, davon allein 8.000 EUR als Amtswehrführer – ohne Sitzungsgeld sowie Fahrkosten – aber dafür Abgabenfrei und dennoch gibt es bis heute keine einzige rechtssichere Anpassung der Satzung. Doch die Frage bleibt: Warum bleibt eine so grundlegende Verwaltungsaufgabe weiterhin liegen? Sind persönliche oder parteipolitische Interessen wichtiger als eine funktionierende Feuerwehrfinanzierung?

Nun müsste dringend gehandelt werden, um das Problem zu lösen. Doch die CWG – Crivitz und Markus Eichwitz scheinen sich der Brisanz nicht bewusst zu sein. Die Lösung liegt eigentlich auf der Hand:

- Eine sofortige Überprüfung aller Feuerwehrgebührensatzungen im Amtsbereich.

- Eine rechtssichere Kalkulation gemäß § 6 KAG M-V zur Anpassung der Gebühren.

- Einbindung externer Experten, z. B. Fachleute der Kommunalberatung und Service GmbH (KUBUS), um Fehler zu vermeiden.

- Verbindliche Fristen, sodass die Satzung nicht weiter ignoriert wird.

Doch die große Frage bleibt: Wird sich bis zur nächsten Wahl der Amtswehrführung in knapp 34 Monaten überhaupt etwas ändern? Wird Markus Eichwitz weiterhin gewählt, oder gibt es im Amt künftig eine neue Führung? Eine weitere Legislaturperiode von 6 Jahren ohne Anpassung der Feuerwehrgebühren könnte dem Amtsbereich Crivitz Millionen kosten und für Frust bei Feuerwehrleuten und Bürgern sorgen.

Fazit:

Bleibt alles wie bisher, könnten Feuerwehrrechnungen bald nicht mehr rechtskräftig sein – ein Problem, das sich leicht hätte verhindern lassen können. Die Entscheidung liegt letztendlich bei den Verantwortlichen im Amt Crivitz und der Stadt Crivitz sowie der CWG – Crivitz. Wird das Chaos endlich beendet, oder ist dies nur der Auftakt zu weiteren Jahren der Ignoranz und Versäumnisse?