01. Jan.-2026 /P-headli.-cont.-red./476[163(38-22)]/CLA-312/01-2026

Aktuelle Nachrichten aus Crivitz & Umgebung

01. Jan.-2026 /P-headli.-cont.-red./476[163(38-22)]/CLA-312/01-2026

24.Dez.2025 /P-headli.-cont.-red./475[163(38-22)]/CLA-311/50-2025

19.Dez.2025 /P-headli.-cont.-red./474[163(38-22)]/CLA-310/49-2025

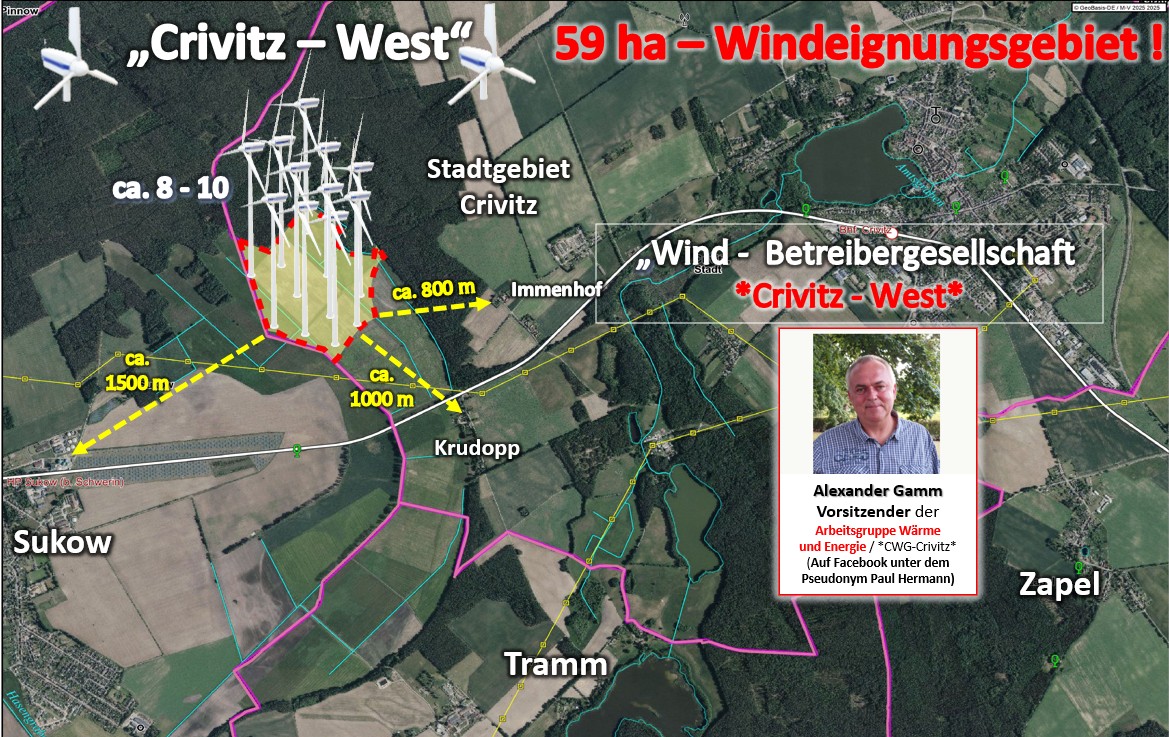

Windräder in Krudopp: Entscheidung fällt im Schatten der Adventszeit!

Adventsabend im Rathaus: Ein politisches Beben kündigt sich an

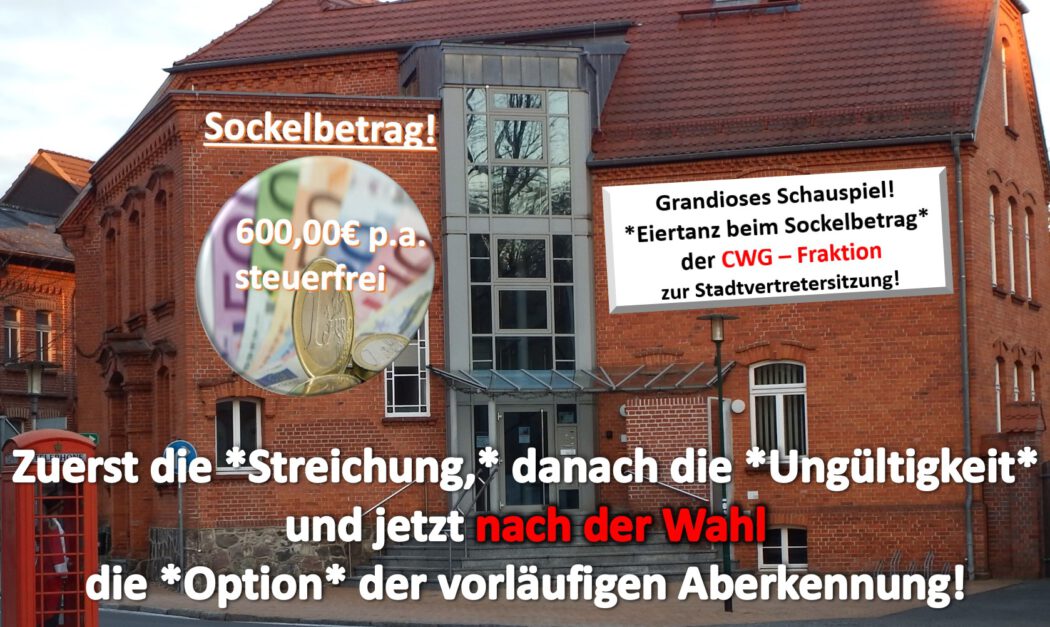

Es war eine dieser Dezembernächte, in denen Crivitz nicht zur Ruhe kam. Während in den Häusern Plätzchen dufteten und die Stadt im Lichterglanz der Adventszeit lag, spielte sich im Sitzungssaal der Stadtvertretung ein politisches Schauspiel ab, das viele Bürger noch lange beschäftigen sollte. Schon beim Betreten des Raumes spürte man, dass dieser Abend anders werden würde. Die Reihen waren ungewöhnlich voll, nicht nur mit Stadtvertretern, sondern auch mit Mitgliedern des CWG‑Vorstandes, die sich demonstrativ in die erste Zuschauerreihe gesetzt hatten. Es wirkte, als wolle die CWG – Crivitz an diesem Abend geschlossen Stärke demonstrieren – und Macht.

Eine geschwächte Opposition – und eine CWG, die geschlossen antritt

Die Spannung stieg, als die Anwesenheit festgestellt wurde. Zwei Stadtvertreter der Opposition waren krank, ein weiterer fehlte. Die CWG (Crivitzer Wählergemeinschaft) dagegen war vollständig erschienen, acht Stimmen stark, entschlossen und mit einer Geschlossenheit, die an diesem Abend noch eine zentrale Rolle spielen sollte. Die Opposition – CDU, AfD und BfC – war geschwächt, und jeder im Raum wusste es. Noch bevor die Sitzung richtig begonnen hatte, war klar, dass die Mehrheitsverhältnisse wie ein unsichtbarer Hebel wirken würden.

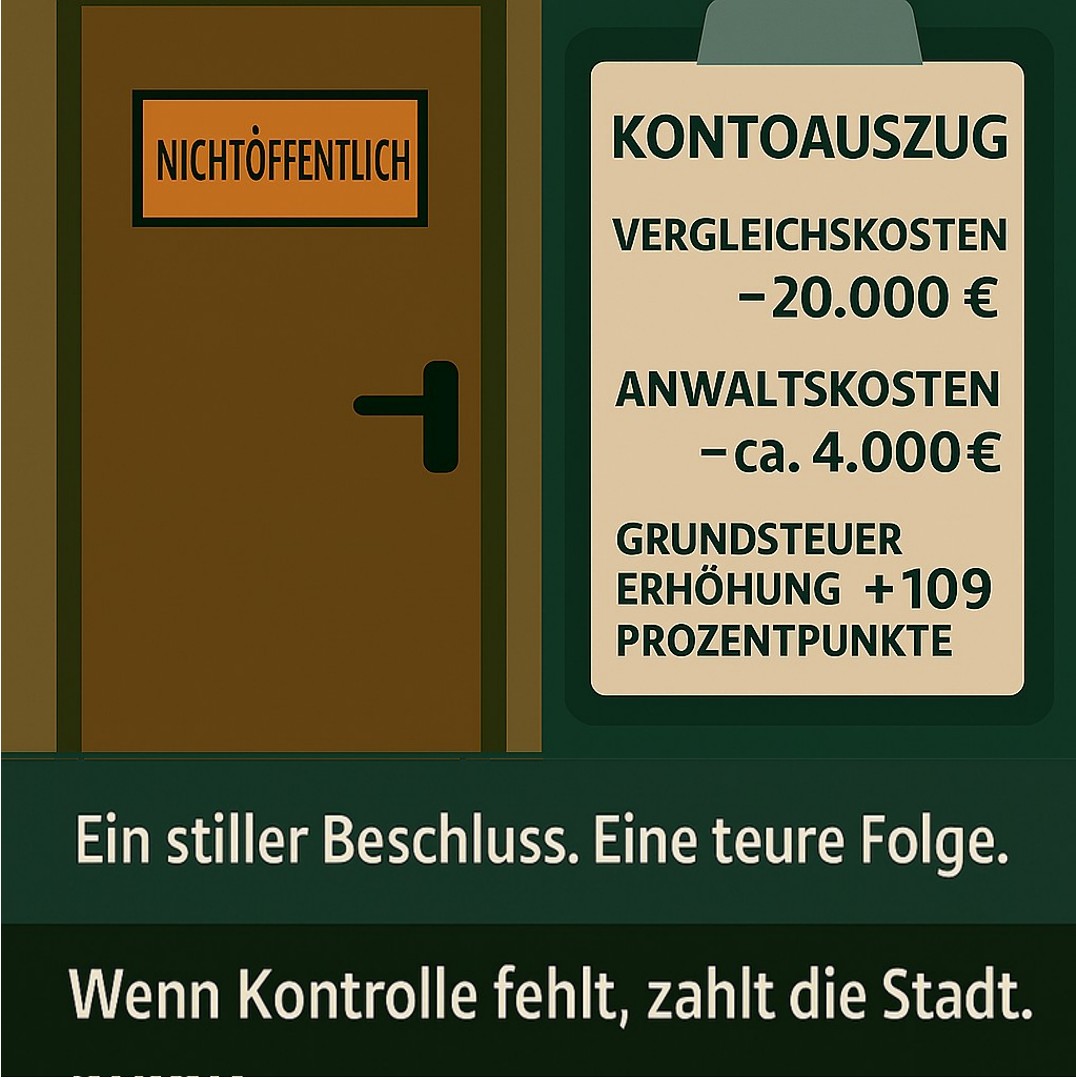

Warnungen, offene Fragen und fehlende Unterlagen: Der Versuch, den Beschluss zu stoppen

Als die Opposition beantragte, den Tagesordnungspunkt Nr. 10 zur Einleitung des Verfahrens zur Änderung des Teilflächennutzungsplans für Windenergie in Krudopp abzusetzen, begann das Drama. Sie trug sachlich vor, dass die Unterlagen bereits am 6. Mai eingereicht worden waren, aber erst sieben Tage vor der Sitzung zugestellt wurden. Wie solle man in so kurzer Zeit über ein Millionenprojekt für drei zu errichtende Windkraftanlagen entscheiden? Wo sei die versprochene Kostennutzungsrechnung der WEMAG? Wo die Machbarkeitsstudie? Wie könne man über drei stadteigene Windkraftanlagen abstimmen, deren Errichtung mindestens 15 Millionen Euro kosten würde für eine Betreibergesellschaft, ohne zu wissen, wer am Ende für die Risiken bürgt? Und warum wurde der Antrag im Bauausschuss nichtöffentlich behandelt – ohne Bürgerbeteiligung, ohne Naturschutzprüfung, ohne Beteiligung anderer Ausschüsse?

Die „Auszeit“: Ein Manöver, das den Abend kippen ließ

Doch statt Antworten kam ein Manöver, das viele Zuschauer fassungslos machte. Der CWG‑Fraktionsvorsitzende Andreas Rüß rief eine „Auszeit“ aus – ein Begriff, der eher an Volleyball erinnerte als an eine Stadtvertretersitzung. Die Geschäftsordnung sah so etwas nicht vor, aber das schien niemanden zu stören. Es war ein Stilmittel, das Alexander Gamm in früheren Wahlperioden etabliert hatte und das sich nun wie ein Schatten über die kommunale Kultur legte. Nach der „Auszeit“ kehrten alle zurück, und ohne weitere Diskussion wurde der Antrag der Opposition abgeschmettert.

Der Stinkefinger-Moment: Als die politische Kultur sichtbar wurde

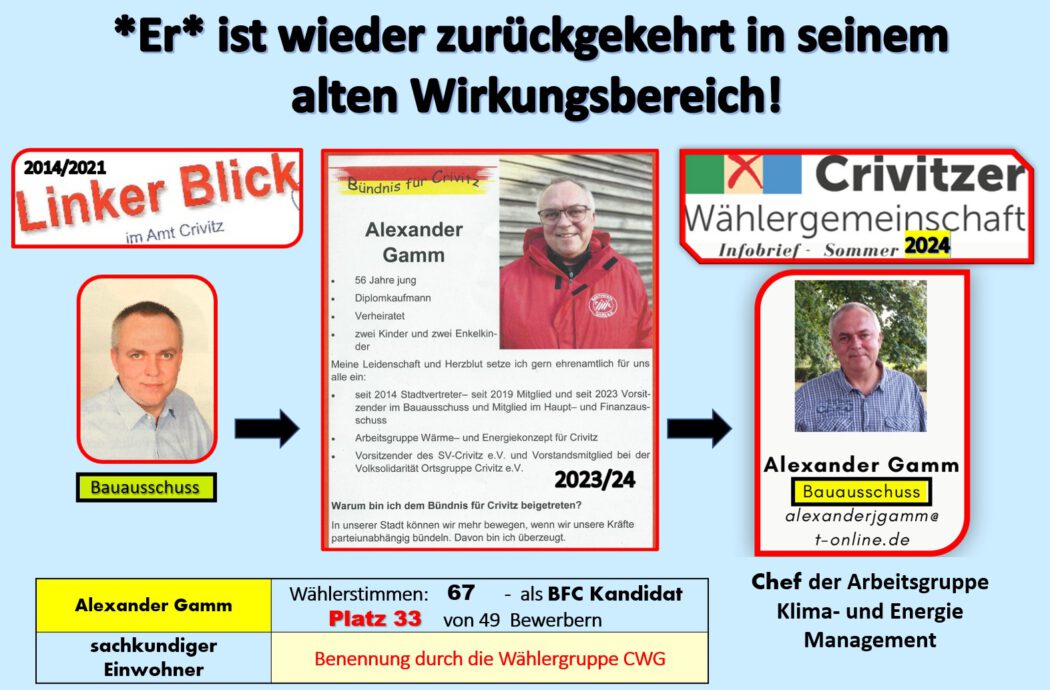

In diesem Moment geschah etwas, das den Abend endgültig in die politische Folklore von Crivitz einbrennen sollte. Alexander Gamm – Vorsitzender der Arbeitsgruppe Wärme und Energie bis zum 8. Dezember, Fraktionsmann der CWG‑Crivitz, Bauausschussmitglied, Ehemann der Bürgermeisterin und auf Facebook unter dem Namen „Paul Hermann“ aktiv – richtete sich sitzend förmlich vor Euphorie auf und zeigte in Richtung der Opposition einen deutlich erkennbaren Stinkefinger. Ein Moment, der die Zuschauer erst erstarren ließ und dann mit Kopfschütteln und ungläubigem Murmeln erfüllte. Es war ein Ausbruch, der mehr über die politische Kultur dieses Abends sagte als jede Rede.

Der Mann im Zentrum: Die vielen Rollen des Alexander Gamm

Dabei war Alexander Gamm nicht irgendeine Randfigur. Er war der Mann, der die vertraulichen Termine mit der WEMAG vorbereitete, der die Gespräche führte, der die Unterlagen mit zusammenstellte, der die Arbeitsgruppe leitete, die angeblich das Thema „Crivitz West“ behandelt hatte – obwohl die Opposition klarstellte, dass dieses Thema dort nie diskutiert worden war. Und nun, ausgerechnet an diesem Abend, kündigte die Bürgermeisterin an, dass die Arbeitsgruppe aufgelöst werde. Einfach so. Ohne Beschluss. Ohne Begründung. Als hätte sie ihren Zweck erfüllt.

Die hitzige Debatte: Offene Fragen, keine Antworten

Als schließlich der entscheidende Tagesordnungspunkt aufgerufen wurde, entbrannte eine hitzige Debatte. Die Opposition appellierte an Vernunft und Verantwortung. Sie warnte davor, dass das Gebiet „Crivitz West“ im Regionalplan gar nicht als Windenergiegebiet vorgesehen sei und ein Zielabweichungsverfahren nötig werde. Sie wies darauf hin, dass die Stadt mit diesem Grundsatzbeschluss ein Tor öffne, das sich später nicht mehr schließen lasse. Sie fragte, warum dieser Beschluss unbedingt noch vor Weihnachten gefasst werden müsse. Ob es um Posten gehe. Um Macht. Um Absprachen im Hintergrund. Doch keine dieser Fragen wurde beantwortet.

„Wenn wir es nicht machen, machen es andere“ – Die Argumentation der Bürgermeisterin

Stattdessen wiederholte die Bürgermeisterin nur, dass alle Kommunen um Crivitz herum erneuerbare Energieprojekte planten und man sich nicht verweigern könne. „Wenn wir es nicht machen, machen es andere“, sagte sie – ein Satz, der wie eine Kapitulationserklärung klang, nicht wie eine Vision. Ihre Redebeiträge wurden immer länger, immer ausschweifender, bis man als Zuhörer kaum noch wusste, worum es eigentlich ging. Gleichzeitig unterbrach sie die Oppositionsredner immer wieder, was die Stimmung weiter aufheizte.

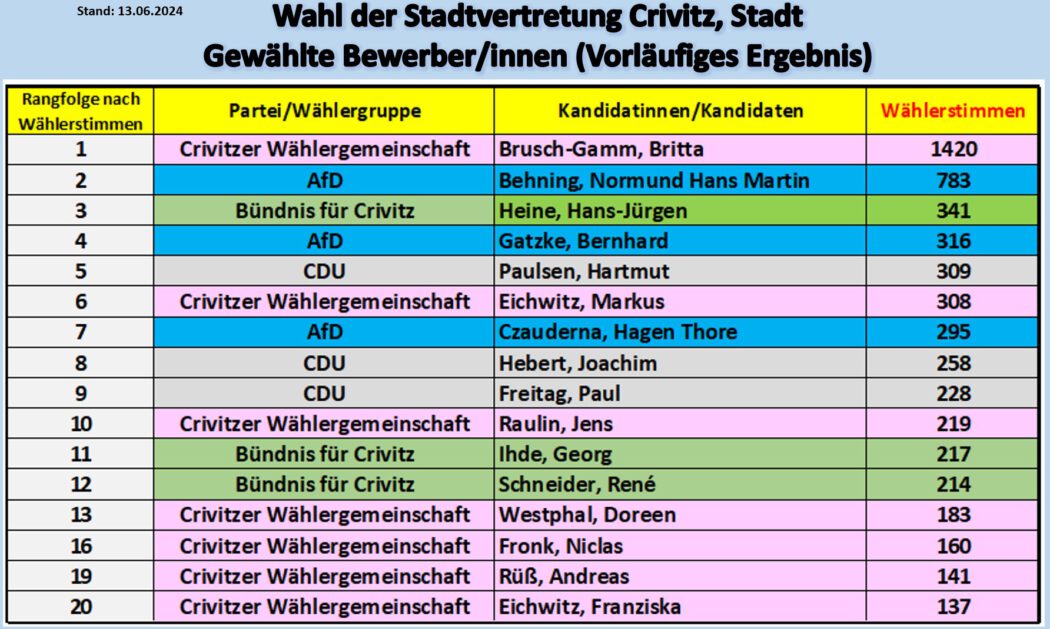

Die namentliche Abstimmung: Der Durchmarsch kurz vor Weihnachten

Am Ende kam es zur namentlichen Abstimmung. Mit „JA“ haben gestimmt: Britta Brusch-Gamm, Andreas Rüß, Markus Eichwitz, Doreen Westphal, Kurt Pekrul, Niclas Leon Fronk, Jens Raulin, Michael Renker. Acht CWG‑Stimmen für Ja. Sieben Stimmen der Opposition dagegen. Der Beschluss war gefasst. Das Tor für ein neues Sondergebiet für Windenergieanlagen wurde geöffnet.

Fassungslosigkeit im Saal: Ein Abend, der Vertrauen kostete

Die Stimmung im Saal war gereizt, bedrückt, voller Unverständnis. Viele Zuschauer verließen den Raum mit dem Gefühl, Zeugen eines politischen Vorgangs geworden zu sein, der das Vertrauen in die kommunale Demokratie erschüttert. Ein Beschluss, der ohne Bürgerbeteiligung, ohne Transparenz, ohne vollständige Unterlagen und ohne Rücksicht auf Bedenken durchgepeitscht wurde – und das ausgerechnet kurz vor Weihnachten.

Schlussbild: Ein Abend, der in Erinnerung bleibt

Es war ein Abend, der in Erinnerung bleiben wird. Nicht wegen der Windräder. Sondern wegen der Art und Weise, wie Politik in Crivitz gemacht wurde – und wegen der Rolle eines Mannes, der an diesem Abend deutlicher denn je zeigte, wie viel Macht man haben kann, wenn man gleichzeitig Bauausschussmitglied, Fraktionsmann der CWG‑Crivitz, Ehemann der Bürgermeisterin und selbsternannter Experte für Wärme und Energie ist.

Fazit: Ein Beschluss im Eiltempo – und ein Vertrauensverlust

Am Ende dieses Abends bleibt ein Bild zurück, das weniger von Sachlichkeit als von Machtwillen geprägt war. Ein Beschluss von erheblicher Tragweite wurde im Eiltempo gefasst – ohne vollständige Unterlagen, ohne Bürgerbeteiligung, ohne die notwendige Transparenz. Die Art und Weise, wie dieser Beschluss zustande kam, erschüttert das Vertrauen vieler Bürger und zeigt, wie schnell demokratische Kultur ins Wanken gerät, wenn Eile und politischer Druck die Oberhand gewinnen.

Besonders bemerkenswert war der zeitliche Kontext: Zu Beginn der Sitzung gedachten die Stadtvertreter in einer Schweigeminute dem vor drei Monaten verstorbenen ehemaligen Stadtvertreter Dipl.- Ing. Klaus Gottschalk – ein Mann, der für seine ruhige, sachliche Art und seine mahnenden Worte bekannt war. Er hatte in seiner politischen Arbeit immer wieder betont, dass „Zeitdruck ein schlechter Ratgeber“ sei.

Nur wenige Minuten nach dieser stillen Geste der Erinnerung wurde jedoch genau das Gegenteil dessen praktiziert, wofür Gottschalk stand. Ein Millionenprojekt wurde durchgedrückt, als ginge es um eine Formalie. Die Diskrepanz zwischen der ehrenden Schweigeminute und dem anschließenden politischen Vorgehen hätte größer kaum sein können.

Dieser Abend wird nicht wegen der Windräder in Erinnerung bleiben, sondern wegen der Art, wie Politik gemacht wurde. Vertrauen entsteht durch Offenheit, Sorgfalt und Beteiligung – und genau das fehlte. Zurück bleibt ein Beschluss, der nicht nur Fragen aufwirft, sondern auch das Gefühl, dass die Bürger an diesem Abend nicht mitgenommen, sondern übergangen wurden.

12.Dez.2025 /P-headli.-cont.-red./473[163(38-22)]/CLA-309/48-2025

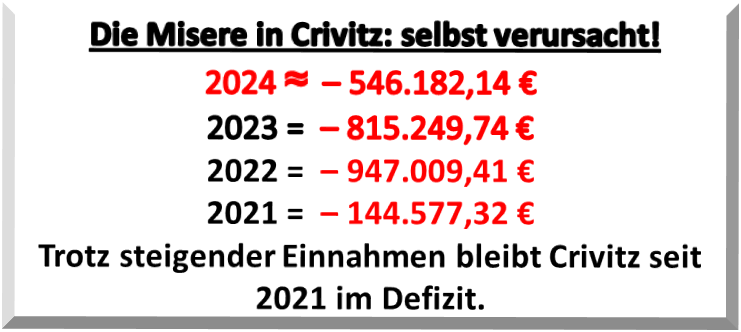

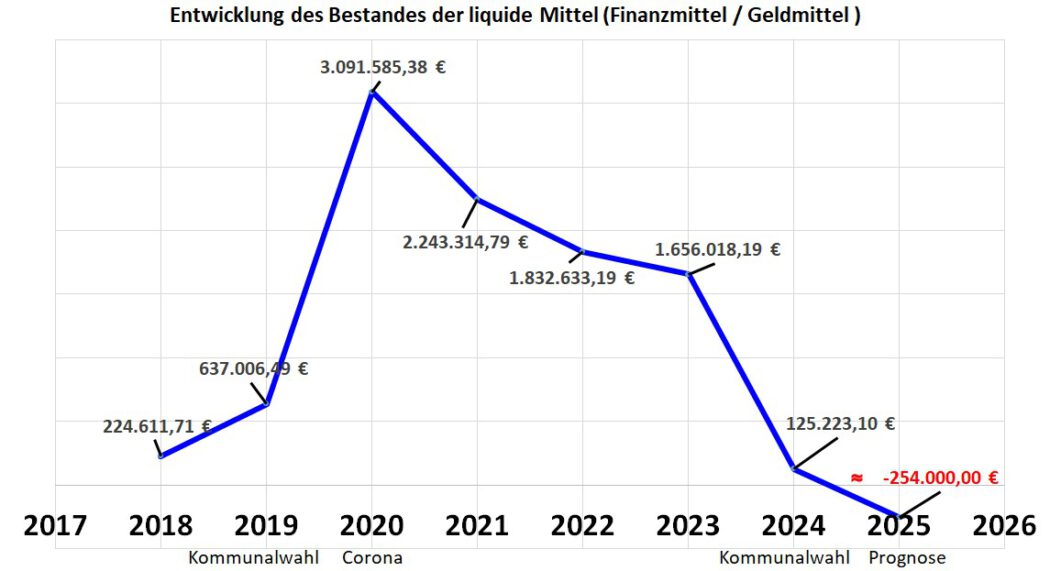

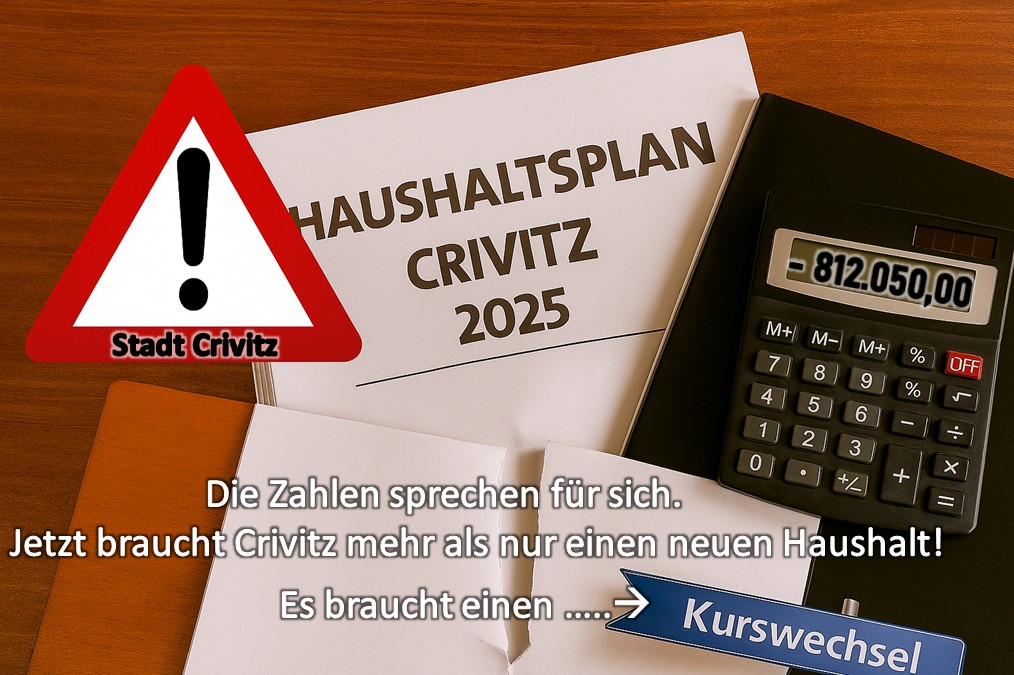

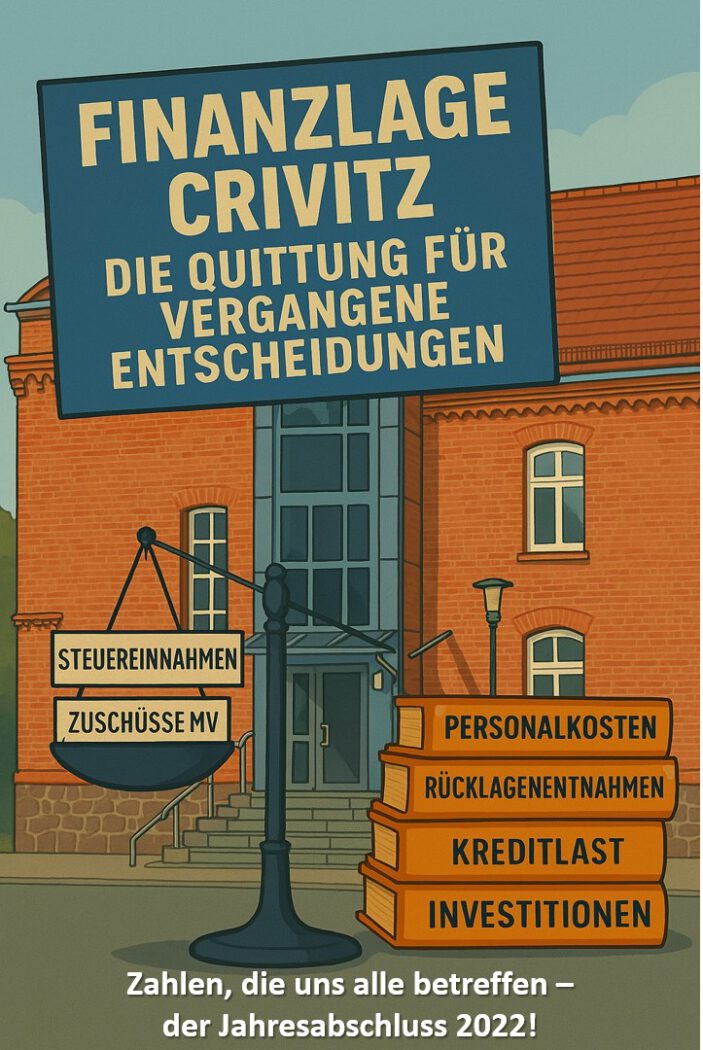

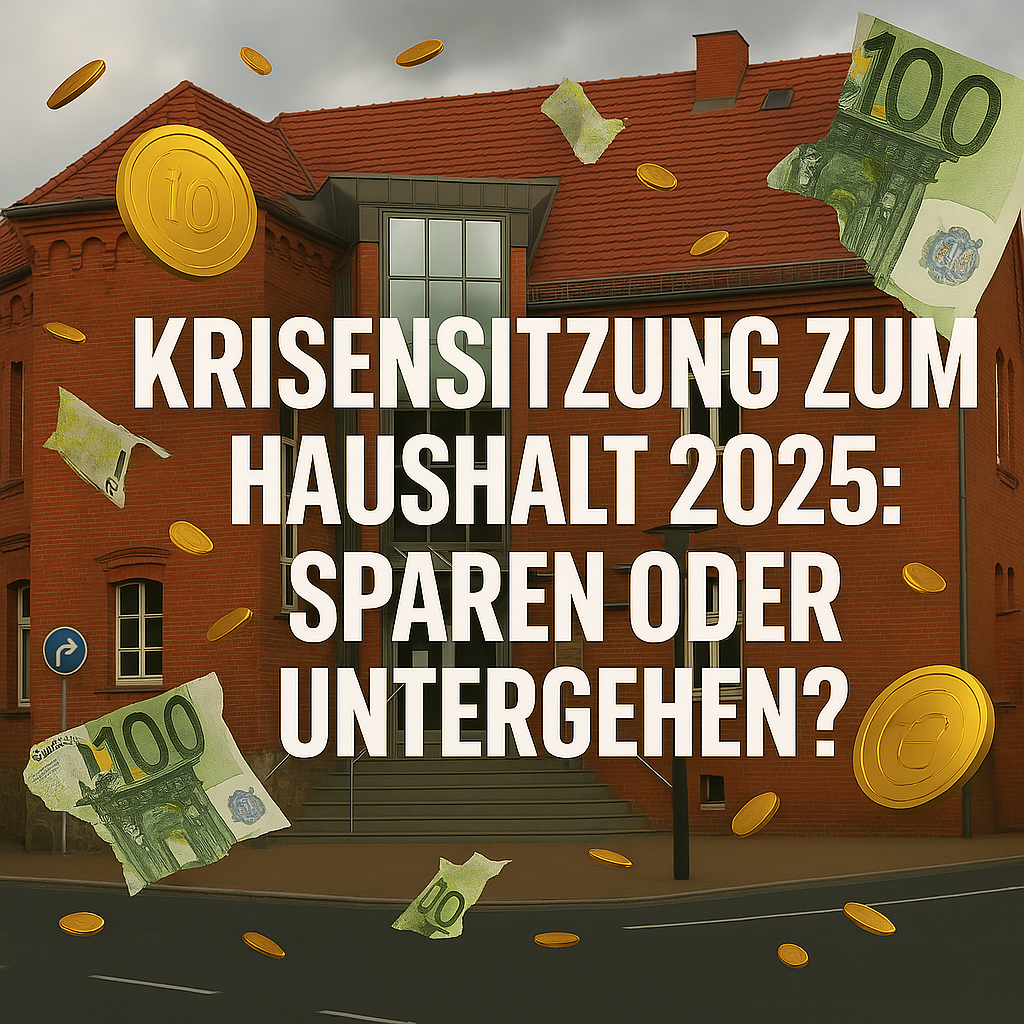

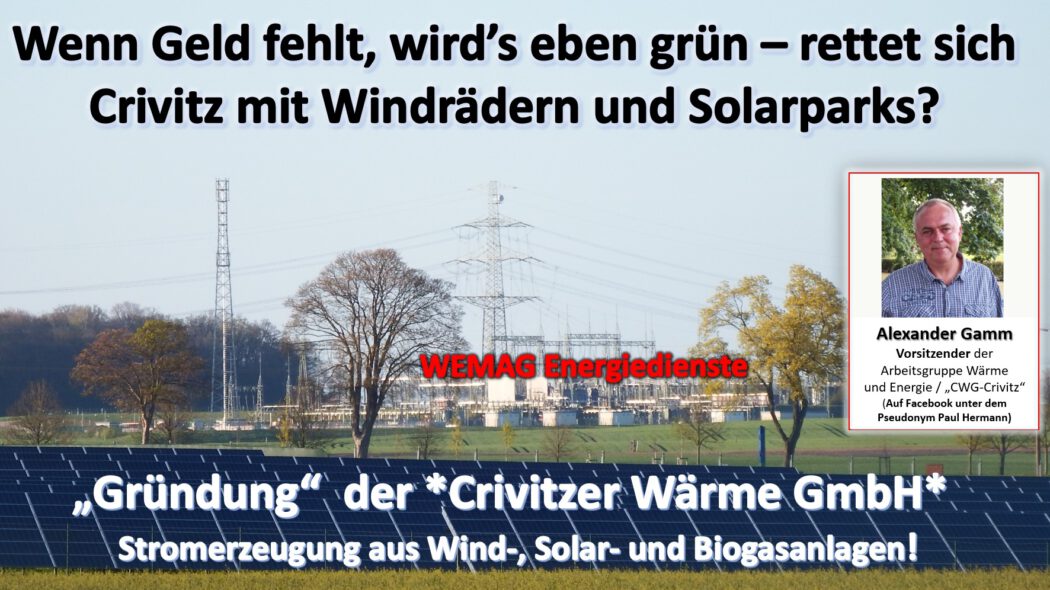

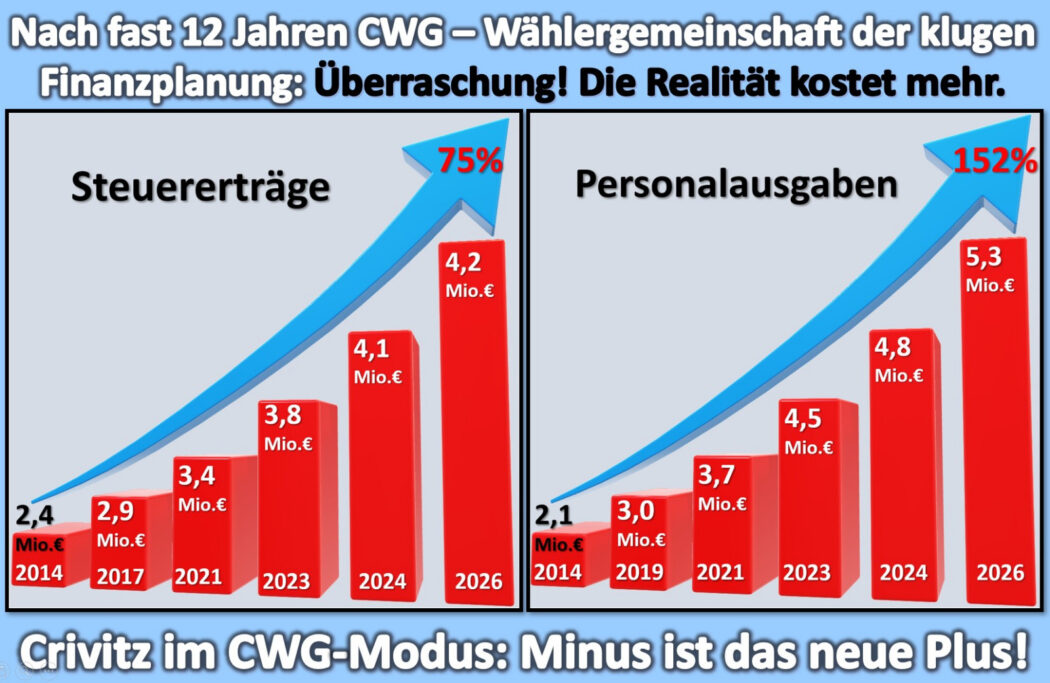

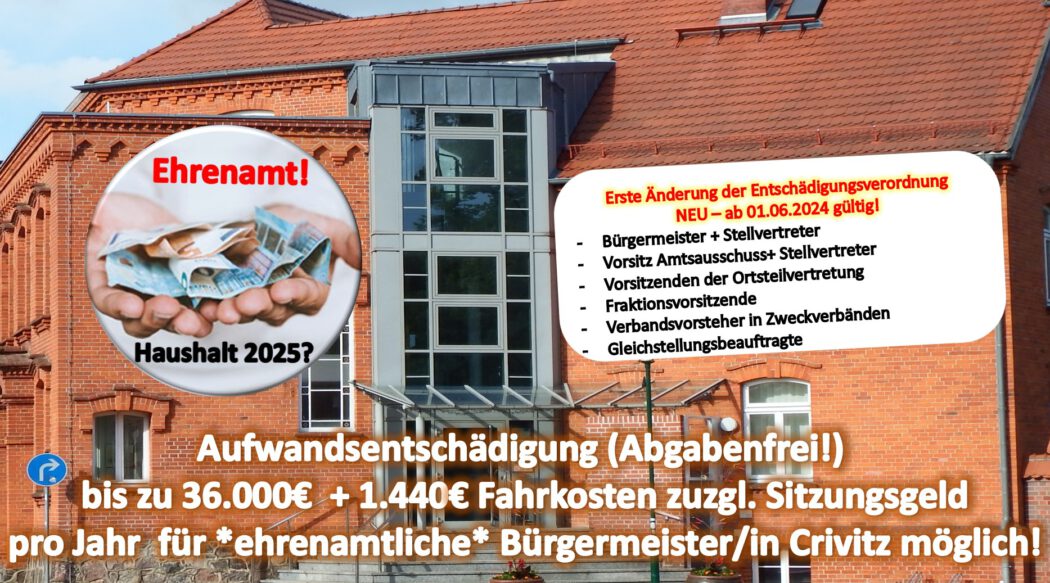

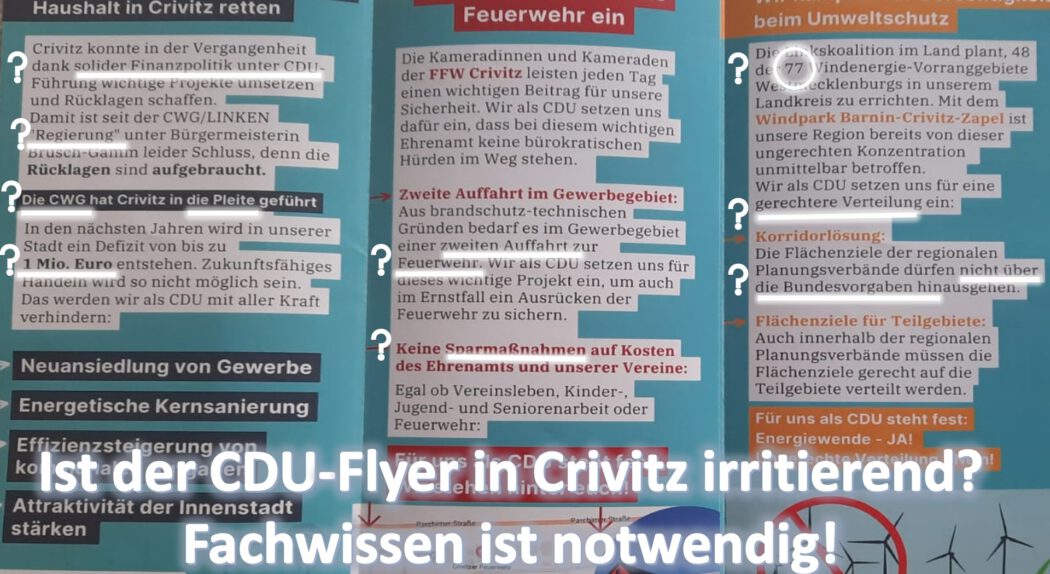

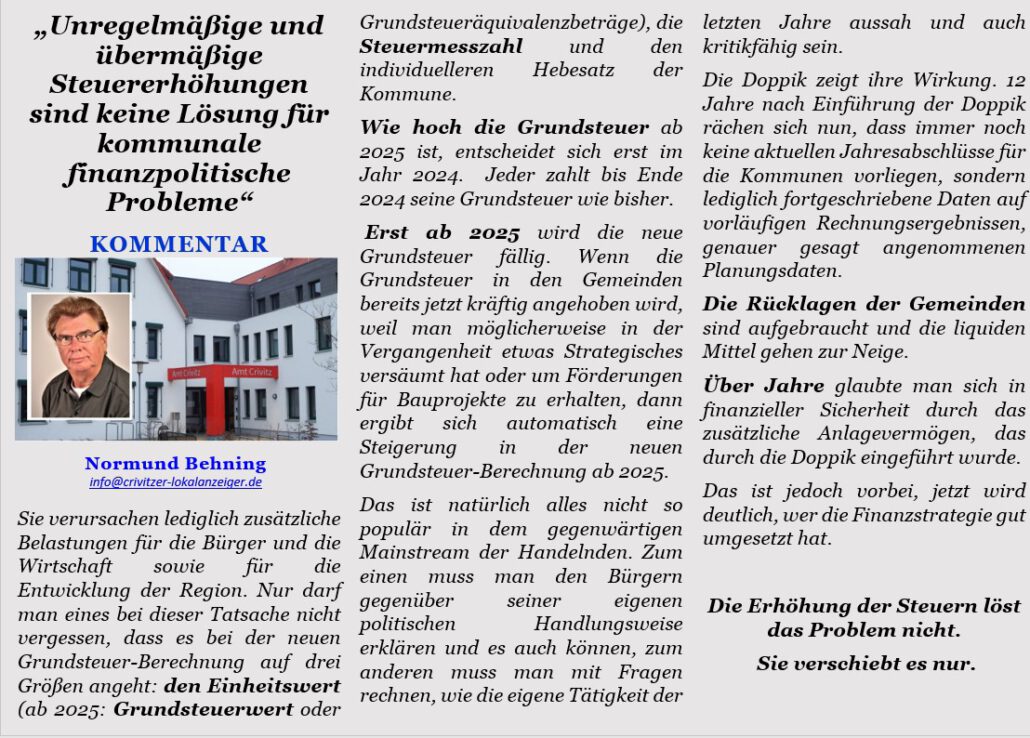

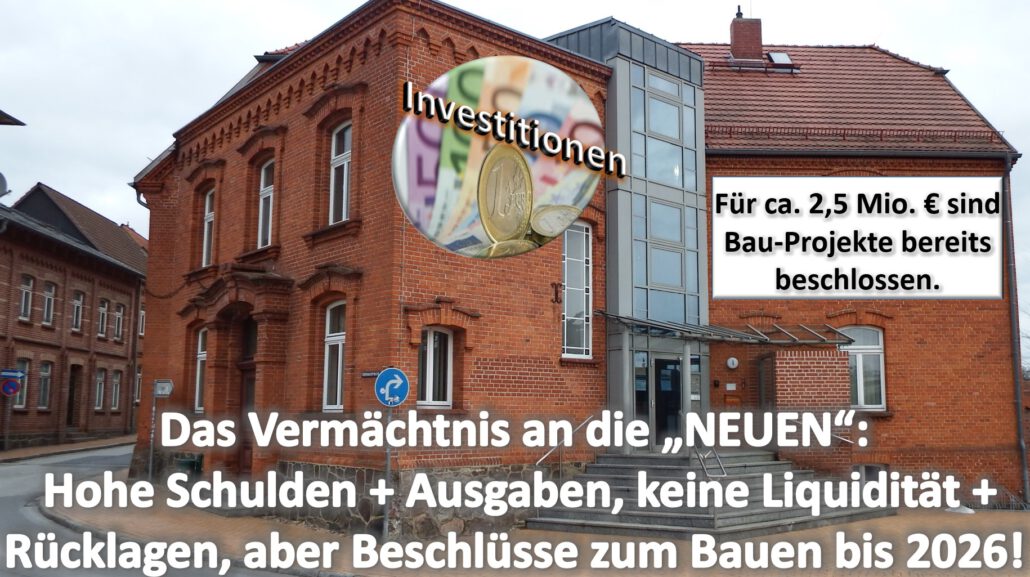

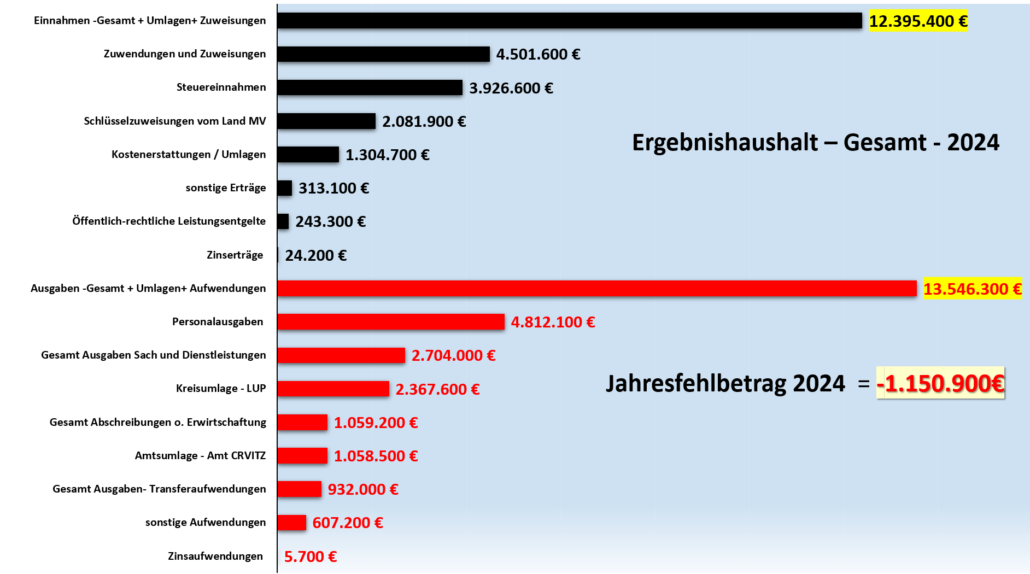

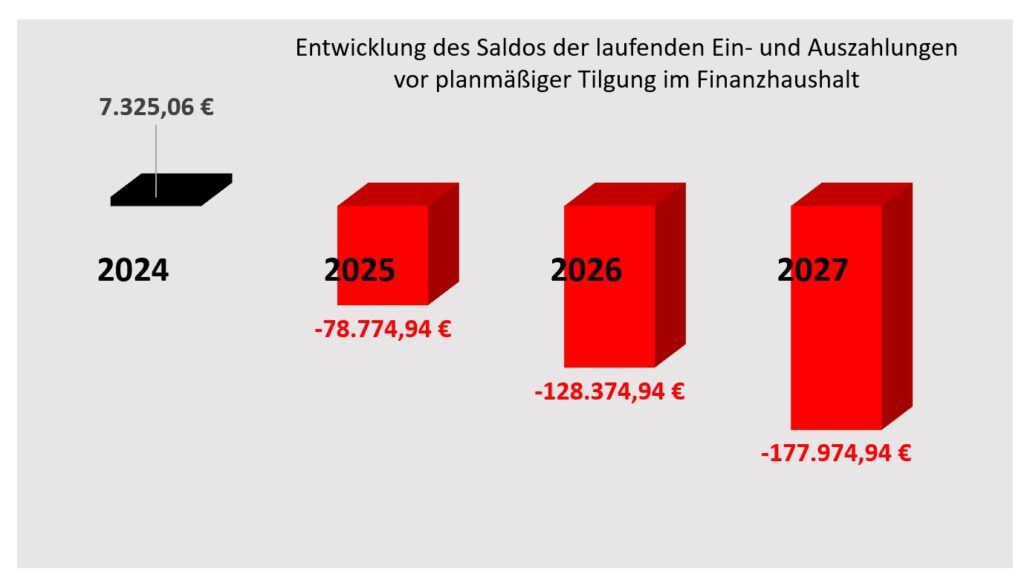

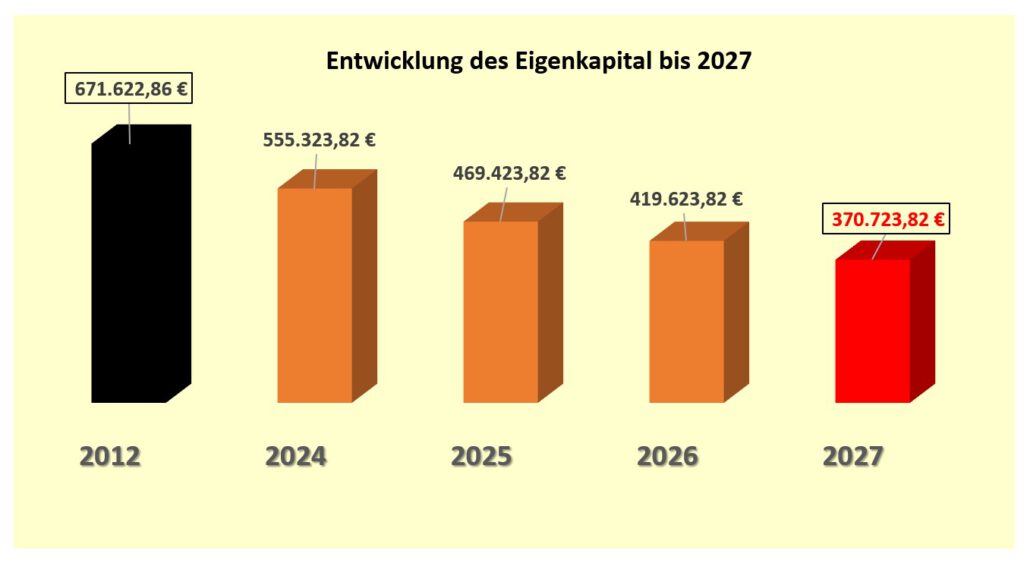

Crivitz steht an einem Punkt, an dem die finanziellen Probleme nicht länger verdrängt werden können. Über Jahre hinweg haben sich Defizite aufgebaut, die inzwischen die Handlungsfähigkeit der Stadt massiv einschränken. Rücklagen wurden aufgebraucht, Kosten sind explodiert, und die Spielräume für freiwillige Leistungen oder neue Projekte sind fast verschwunden. Die Bürgerinnen und Bürger sehen sich mit der Realität konfrontiert: Die Krise ist hausgemacht, sie hat sich über ein Jahrzehnt entwickelt – und jetzt entscheidet sich, ob die Stadt den Kurs korrigiert oder endgültig in die Handlungsunfähigkeit abrutscht.

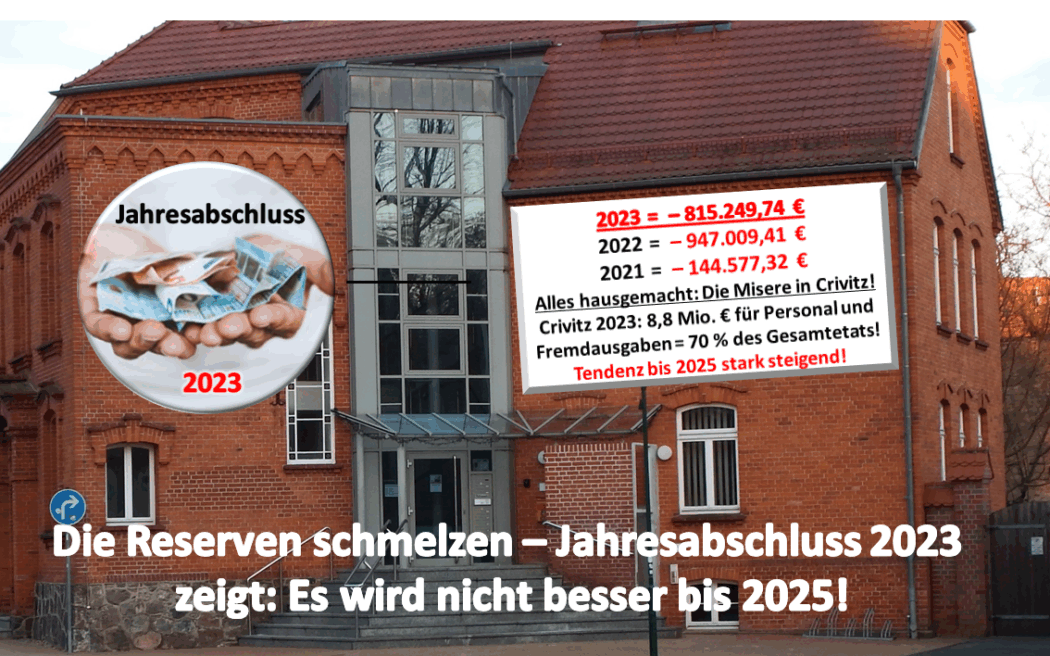

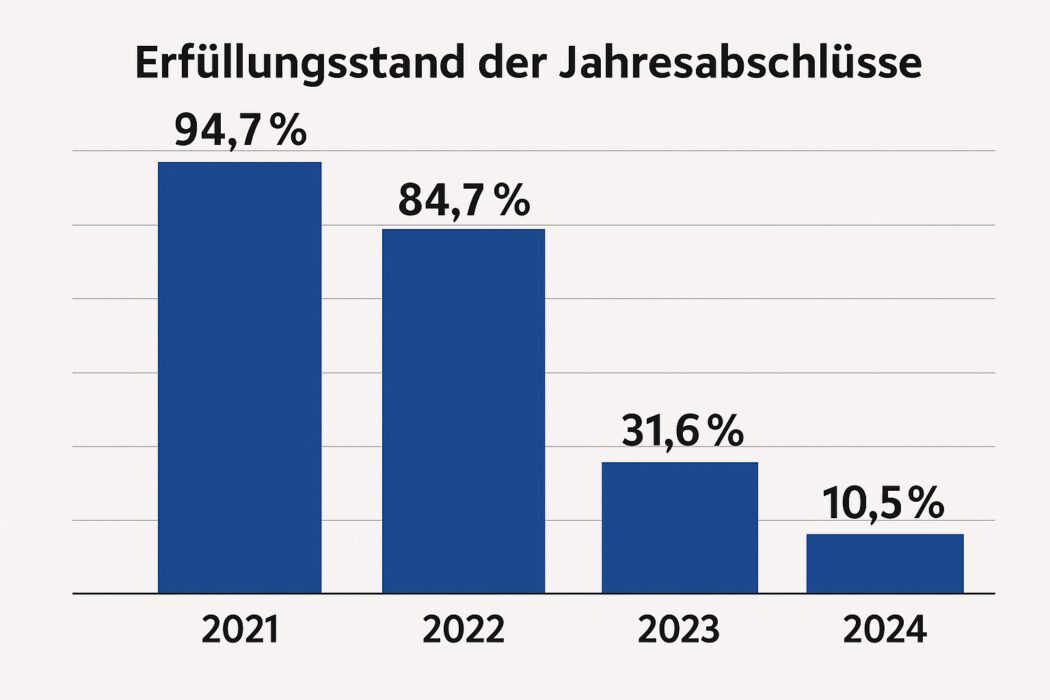

Als die Stadtvertretung Crivitz am 8. 12. 2025 zusammenkam, lag eine seltsame Mischung aus Ernüchterung, Dringlichkeit und dem Bewusstsein über den eigenen Rückstand in der Luft. Der Anlass war der Jahresabschluss 2023, der –formal ein Jahr verspätet – erst jetzt vorgelegt wurde und die Rechtsaufsicht die Stadt verpflichtet hatte, diesen bis zum 31. Dezember 2025 festzustellen.

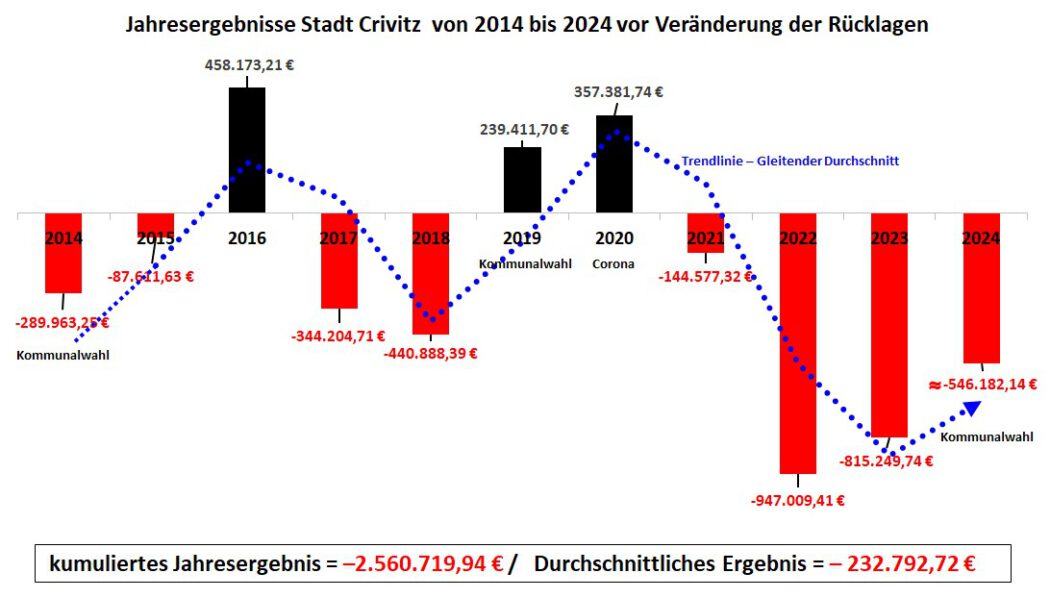

Ein Jahrzehnt im Minus – die Bilanz 2014 bis 2024

Die eigentliche Brisanz lag jedoch nicht in der verspäteten Vorlage, sondern in den nackten Zahlen, die eine strukturelle Schieflage sichtbar machen, die sich über Jahre hinweg aufgebaut hat und die Handlungsfähigkeit der Stadt inzwischen massiv einschränkt.

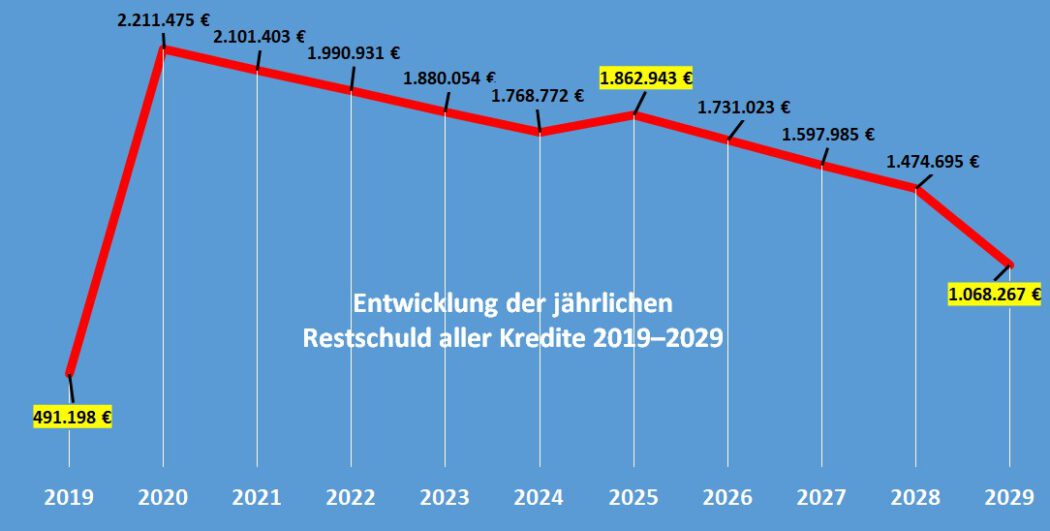

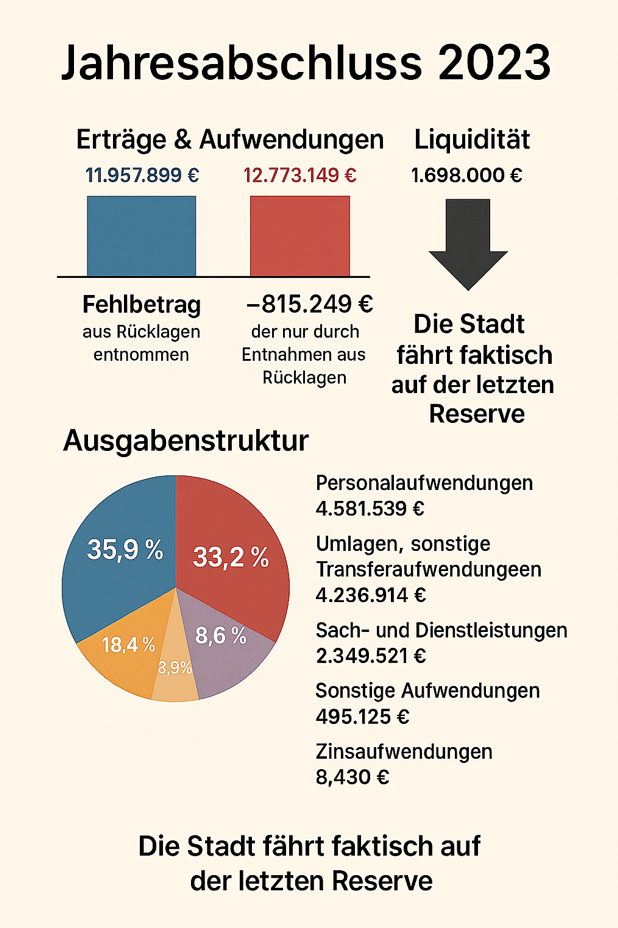

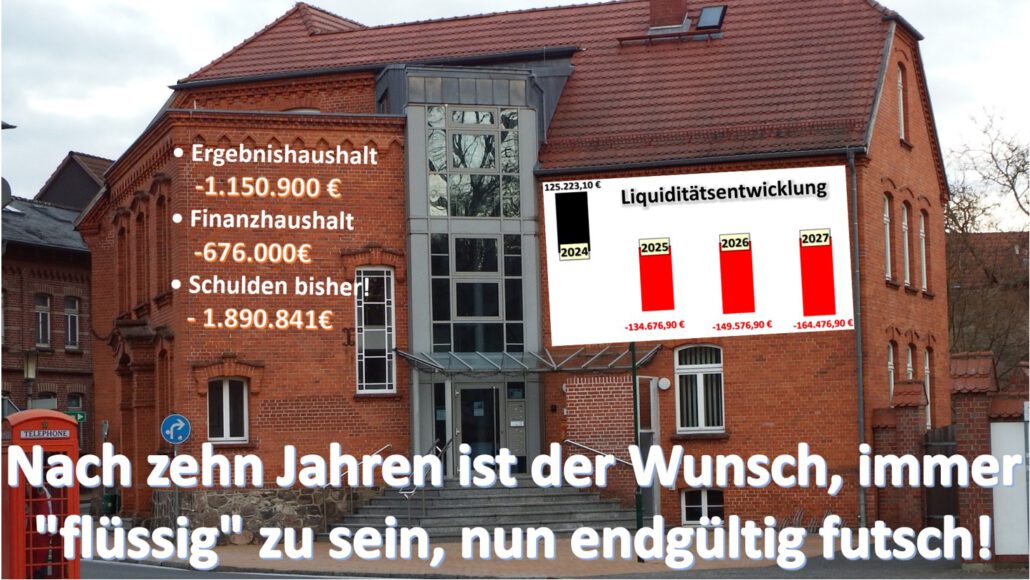

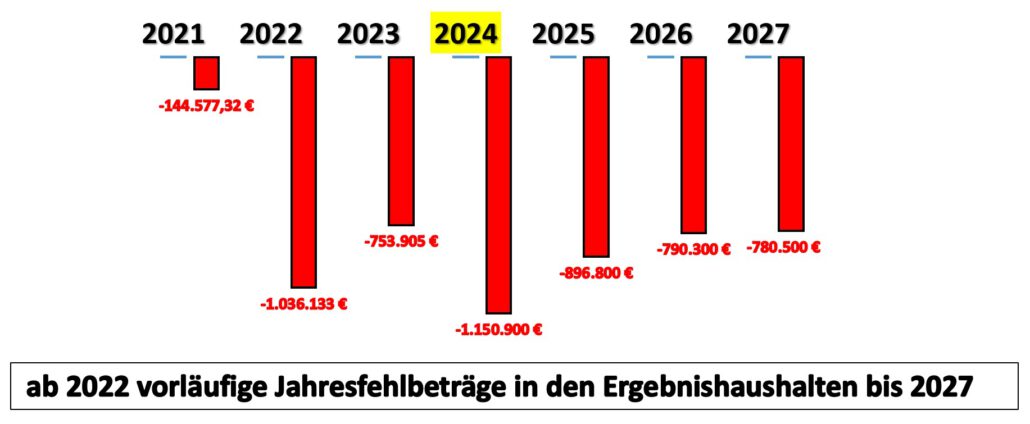

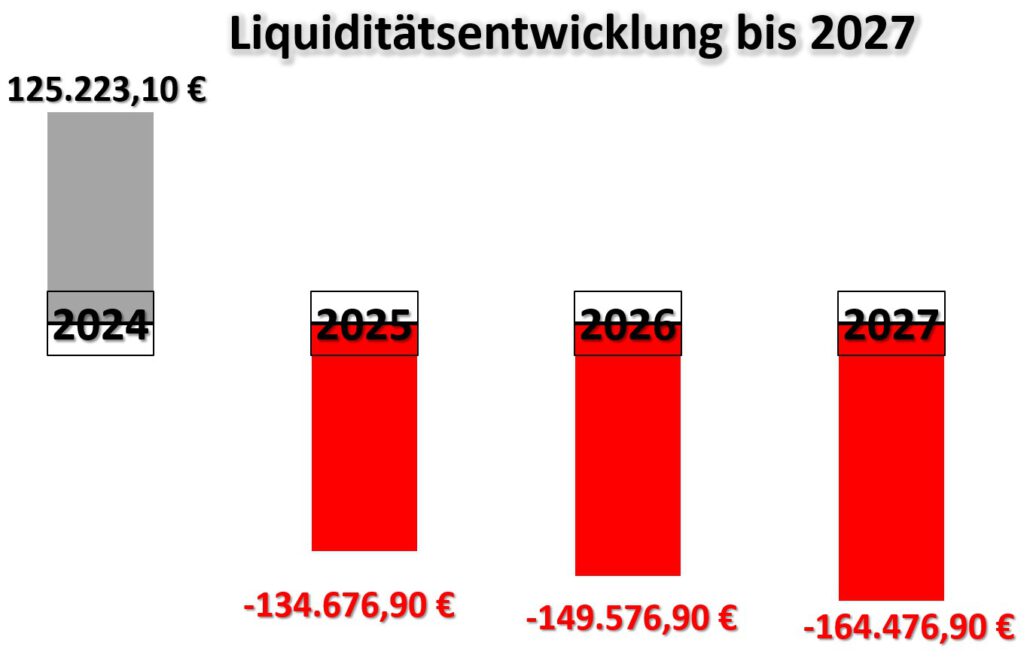

Der Jahresabschluss 2023 weist einen Fehlbetrag von –815.249,74 Euro aus, der nur durch Entnahmen aus Rücklagen und Reserven ausgeglichen werden konnte. Damit setzt sich die Serie negativer Ergebnisse fort, die bereits 2021 mit einem Minus von –144.577,32 Euro begann, sich 2022 mit einem Defizit von –947.009,41 Euro dramatisch verschärfte und 2023 ein weiteres Loch hinterlässt. Auch der Vorausblick auf 2024 ist kaum besser: Ein Fehlbetrag von rund –546.182,14 Euro wird erwartet. In der Gesamtschau der Jahre 2014 bis 2024 ergibt sich ein kumuliertes Jahresergebnis von –2.560.719,94 Euro, was einem durchschnittlichen Defizit von –232.792,72 Euro pro Jahr entspricht – Zahlen, die nicht nur eine Momentaufnahme, sondern die Chronik einer strukturellen Fehlentwicklung über eine Dekade darstellen.

Warum der Haushalt aus dem Gleichgewicht gerät

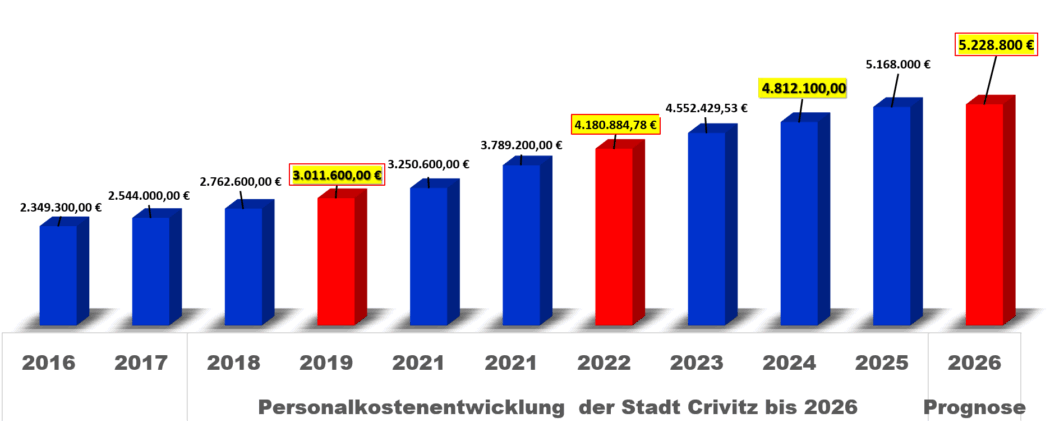

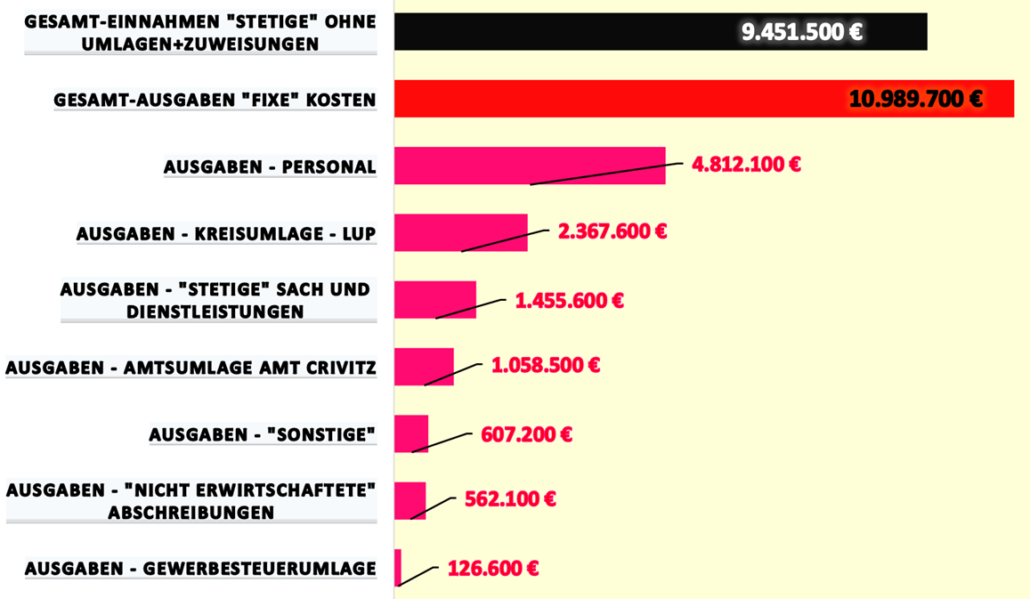

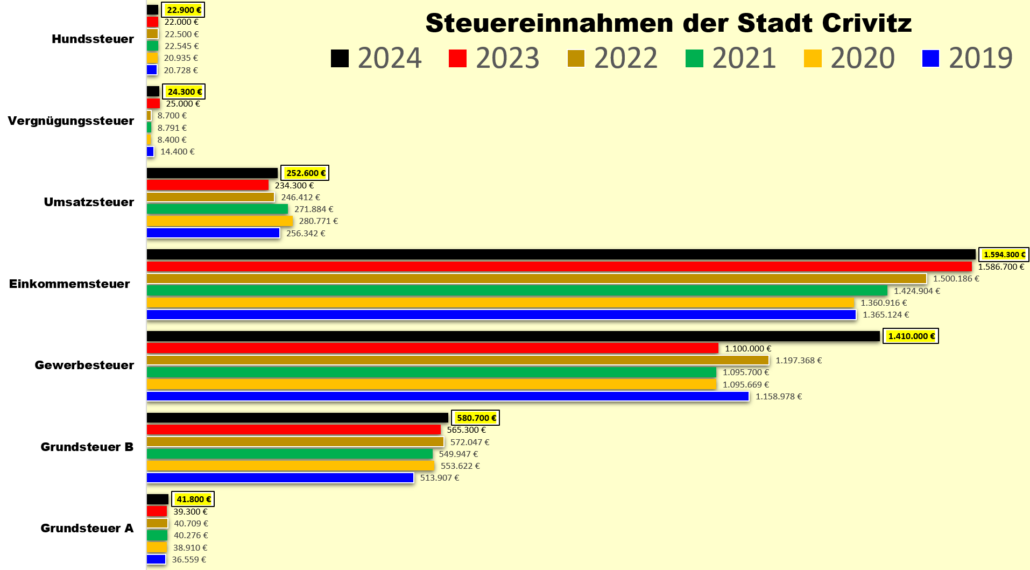

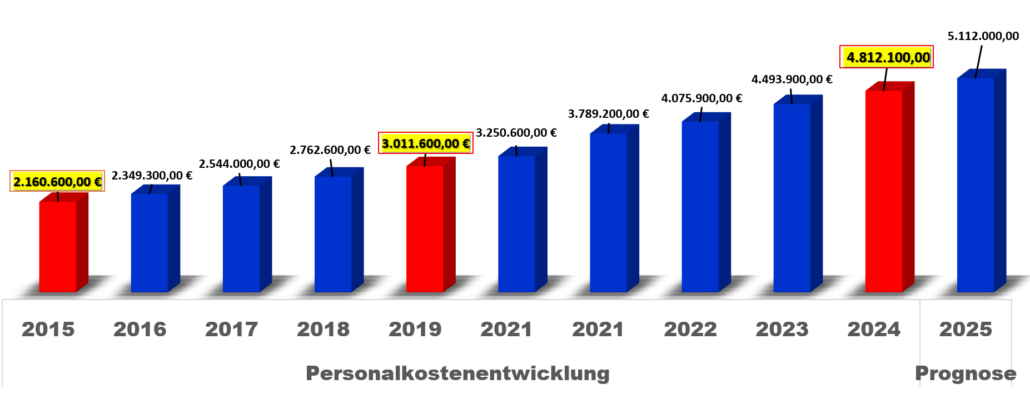

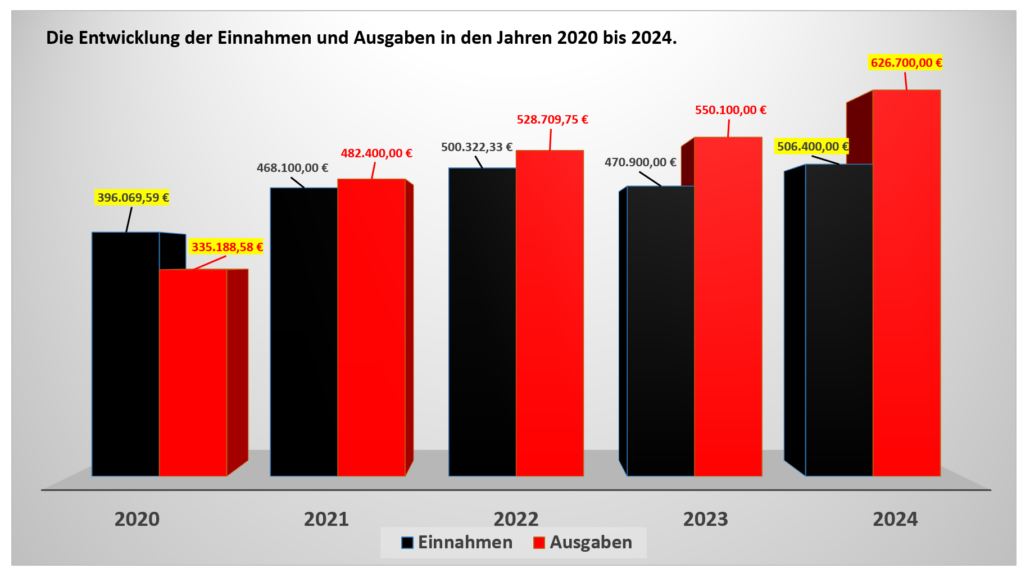

Trotz steigender Einnahmen gelingt der Stadt seit 2021 kein unterjähriger Haushaltsausgleich mehr ohne Entnahmen aus Rücklagen und Reserven. Die Ursachen liegen in einer Kostenstruktur, die den Handlungsspielraum nahezu auffrisst: Vor allem die Personalkosten und die externen Kosten wachsen in einer Dynamik, die die Planung immer wieder überholt.

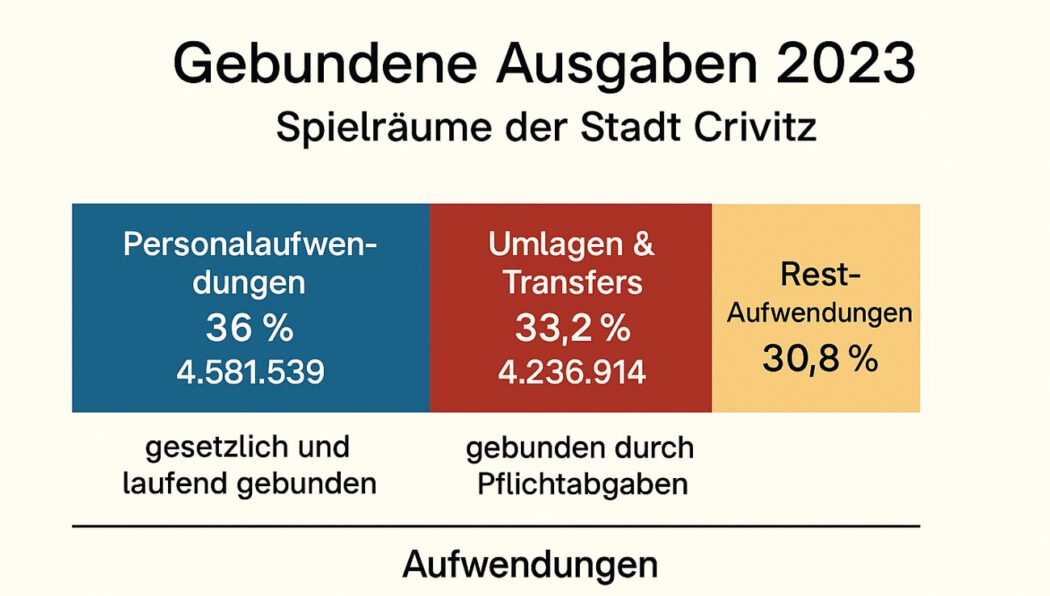

Für 2023 wurden die Personalkosten deutlich höher als im Vorjahr veranschlagt und erreichten 4,5 Mio. €, für 2024 setzt sich der Trend fort und es wird eine weitere Steigerung auf 4,8 Mio. € erwartet. Damit schlagen sie mit rund 35 Prozent der Gesamtaufwendungen zu Buche, während die externen Kosten weitere 40 Prozent ausmachen. Zusammengenommen sind damit 75 Prozent des Haushalts bereits fest gebunden – ein Spielraum, der freiwillige Leistungen, neue Projekte oder flexible Steuerung zunehmend unmöglich macht. Diese starre Bindung der Mittel ist das eigentliche Nadelöhr der kommunalen Finanzpolitik in Crivitz: Sie lässt der Stadt zwar wachsende Einnahmen verbuchen, aber noch schneller wachsende Ausgaben tragen, die sich der kurzfristigen Steuerung entziehen. Besonders deutlich wird im Bericht zum Jahresabschluss die Problematik in den kommunalen Einrichtungen, in denen die Kostenlinie sehr klar und zugleich schwer umkehrbar verläuft.

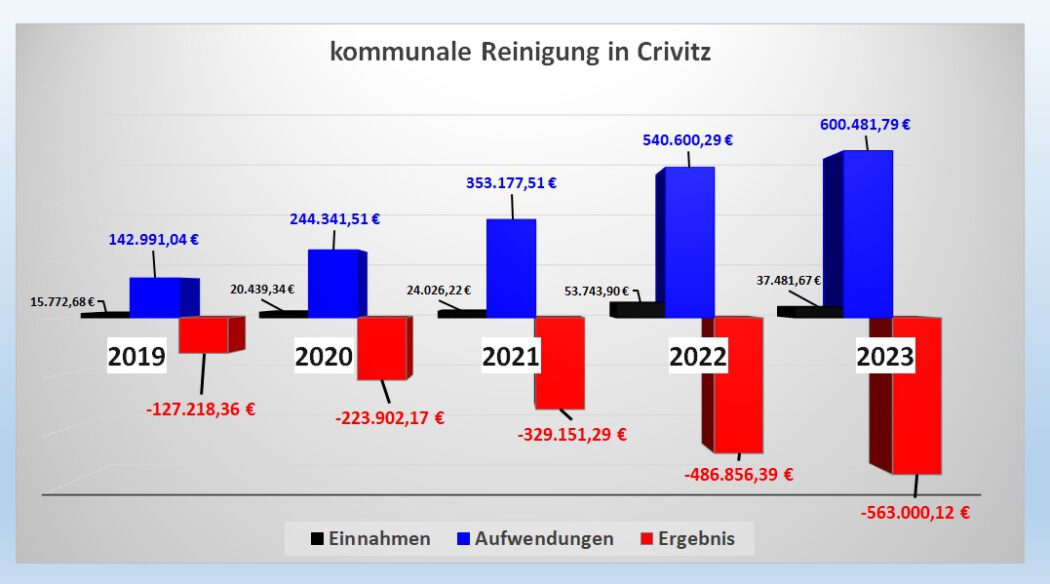

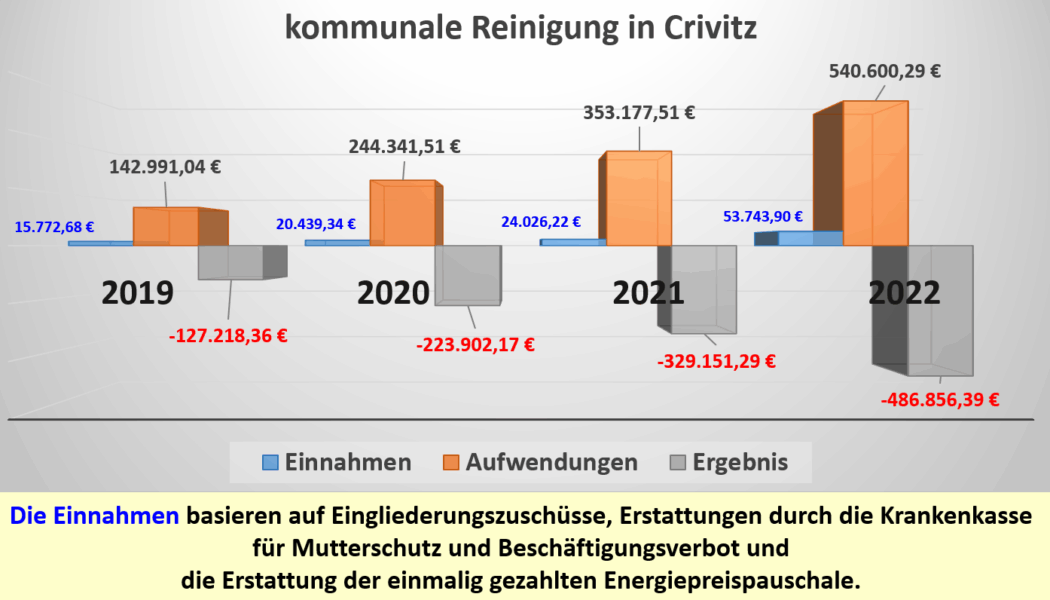

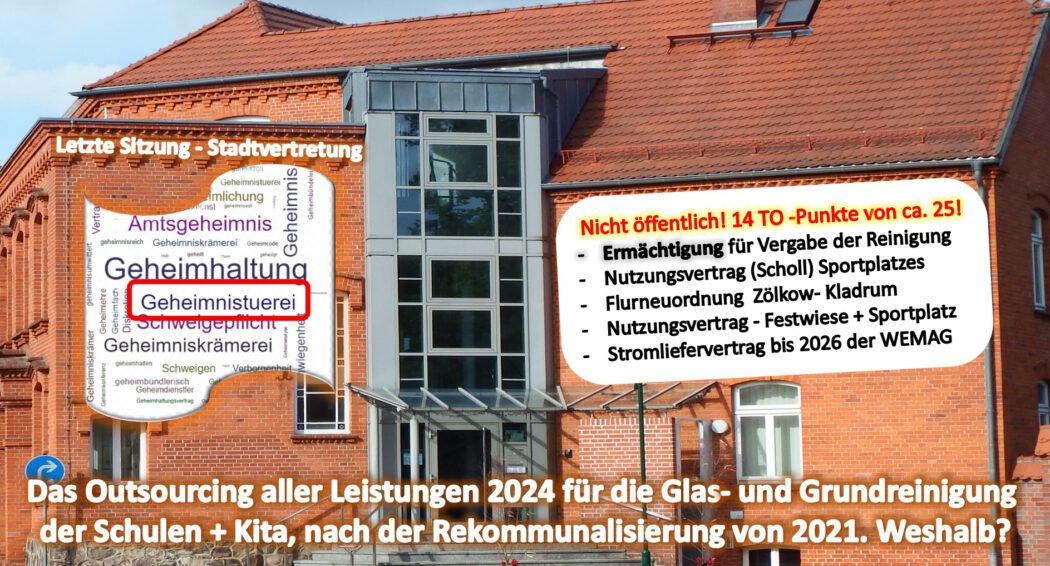

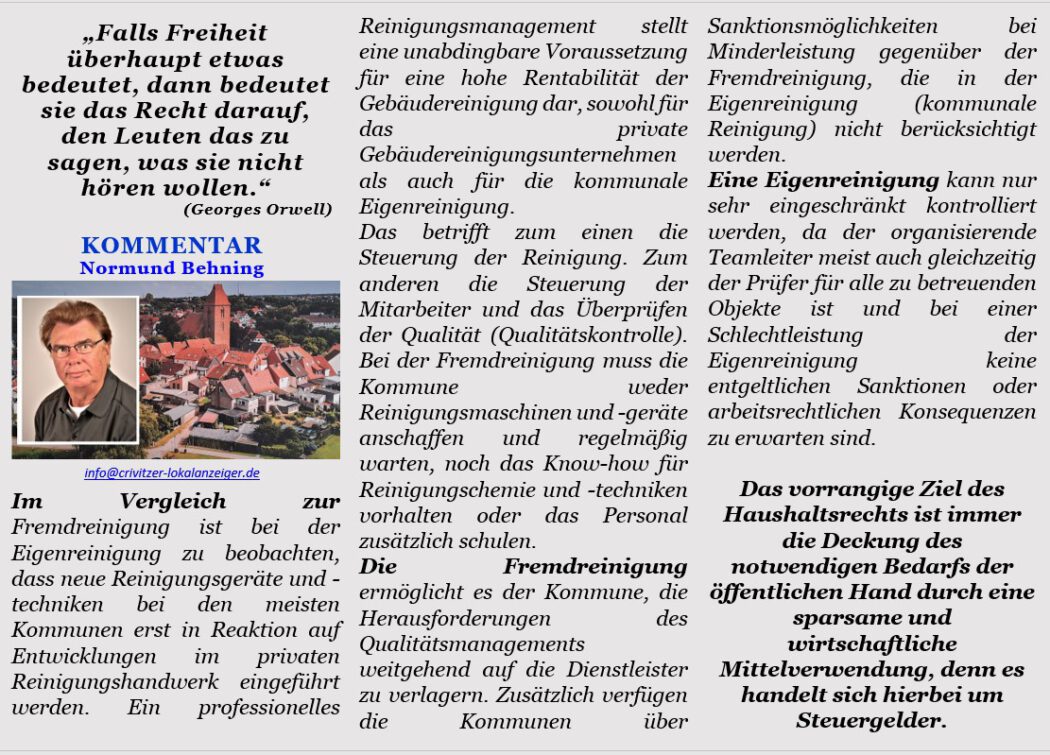

Gebäudereinigung: Qualität gewonnen, Kosten explodiert

Die kommunale Gebäudereinigung verursachte 2023 Aufwendungen in Höhe von 637.963€, davon allein 589.544 € Personalkosten. Der Personalbestand stieg auf 22 Kräfte – vier mehr als im Vorjahr. Die Einnahmen basieren auf Eingliederungszuschüsse, Erstattungen durch die Krankenkasse für Mutterschutz und Beschäftigungsverbot und die Erstattung der einmalig gezahlten Energiepreispauschale. Zwar konnte durch eine Kosten- und Leistungsrechnung und die interne Leistungsverrechnung ein rechnerisch neutrales Ergebnis im Produkt Reinigung erzielt werden, doch die tatsächliche Kostenentwicklung bleibt besorgniserregend und zeigt, wie eng die Spielräume sind, wenn die fixen Komponenten wachsen und die Einnahmen strukturell nicht mithalten.

Auf die Kritik der Rechnungsprüfung reagierte Bürgermeisterin Britta Brusch-Gamm (CWG) erstmals mit einer schriftlichen Stellungnahme die öffentlich zugänglich war, in der sie die Eigenreinigung verteidigt und als Qualitätsgewinn darstellt. Sie verweist auf überarbeitete Hygienepläne, Mengenrabatte bei Bestellungen und die Neustrukturierung der Zuständigkeiten seit Mai 2025. Die Entscheidung zur Eigenreinigung sei notwendig gewesen, da frühere Vergaben an externe Firmen zu mangelhaften Leistungen geführt hätten. Man habe „ganze Ordner voller Rechnungskürzungen“ und sogar städtische Mitarbeiter hätten die Reinigung übernehmen müssen – in Kindereinrichtungen.

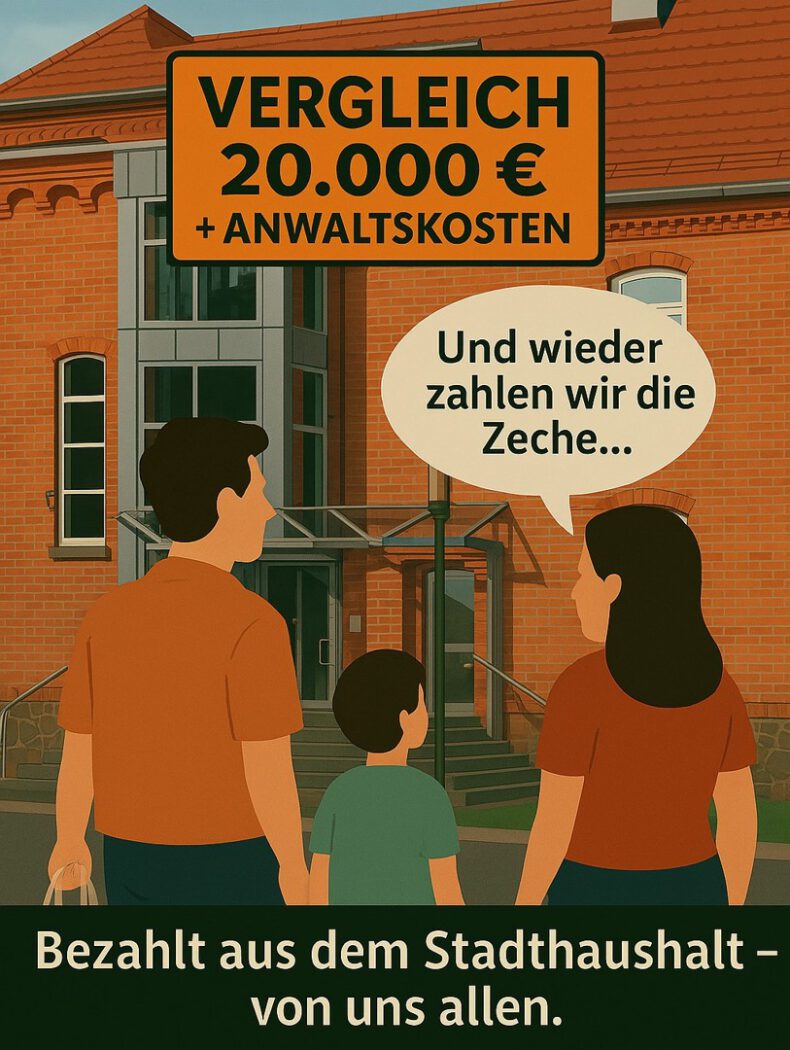

Doch diese Darstellung blendet zentrale haushaltspolitische und juristische Folgen aus. Denn die Eigenreinigung hat nicht zu einer Kostenentlastung geführt, sondern zu einem kontinuierlichen Anstieg der Aufwendungen: Von 142.991€ im Jahr 2019 auf über 600.000 € im Jahr 2023 – bei Einnahmen, die in keinem Jahr auch nur annähernd die Kosten deckten. Das Defizit 2023 beträgt über 563.000 €. Die behauptete „höhere Bindung an die Häuser“ mag organisatorisch sinnvoll erscheinen, doch haushaltstechnisch wurde das Gegenteil erreicht: Die Stadt zahlt mehr, spart nicht – und steht nun zusätzlich vor einem Gerichtsverfahren.

Denn wie der Rechnungsprüfer feststellte in seinem Bericht, hat die Stadt Crivitz bis 2019 eine externe Reinigungsfirma beauftragt, deren Leistungen als mangelhaft bewertet wurden. Rechnungen wurden gekürzt oder gar nicht beglichen. Eine außergerichtliche Einigung scheiterte – nun klagt das Unternehmen auf Zahlung. Der Streitwert beläuft sich auf 57.672,61€, zuzüglich 10.000 € für Zinsen, Gerichts- und Anwaltskosten. Insgesamt wurden Rückstellungen in Höhe von 67.700 € gebildet für 2024– eine Summe, die den Haushalt zusätzlich belastet und die Frage aufwirft, ob die damalige Vergabepraxis und die heutige Umstellung wirklich professionell begleitet wurden.

Die Stellungnahme der Bürgermeisterin enthält viele organisatorische Details, aber wenig haushaltspolitische Einsicht. Sie beschreibt Maßnahmen zur Verbesserung der Abläufe, aber kein klares Konzept zur Kostenbegrenzung. Die Bürgerinnen und Bürger sehen eine Kostenlinie, die Jahr für Jahr steigt – und eine politische Verteidigung, die diese Entwicklung nicht kritisch hinterfragt. Die Eigenreinigung mag in der Praxis besser funktionieren als frühere Vergaben, doch sie ist haushaltstechnisch nicht tragfähig. Und die juristischen Altlasten zeigen: Auch die Vergangenheit wurde nicht sauber abgeschlossen. Was als Qualitätsgewinn dargestellt wird, ist in Wahrheit ein Kostenproblem mit juristischem Anhang. Die Stadt zahlt mehr, steht vor Gericht – und die politische Kommunikation bleibt defensiv. Das ist keine Entlastung, sondern eine Belastung. Und sie verlangt endlich eine ehrliche Neubewertung: Was kostet uns Qualität wirklich? Und wie viel davon können wir uns noch leisten?

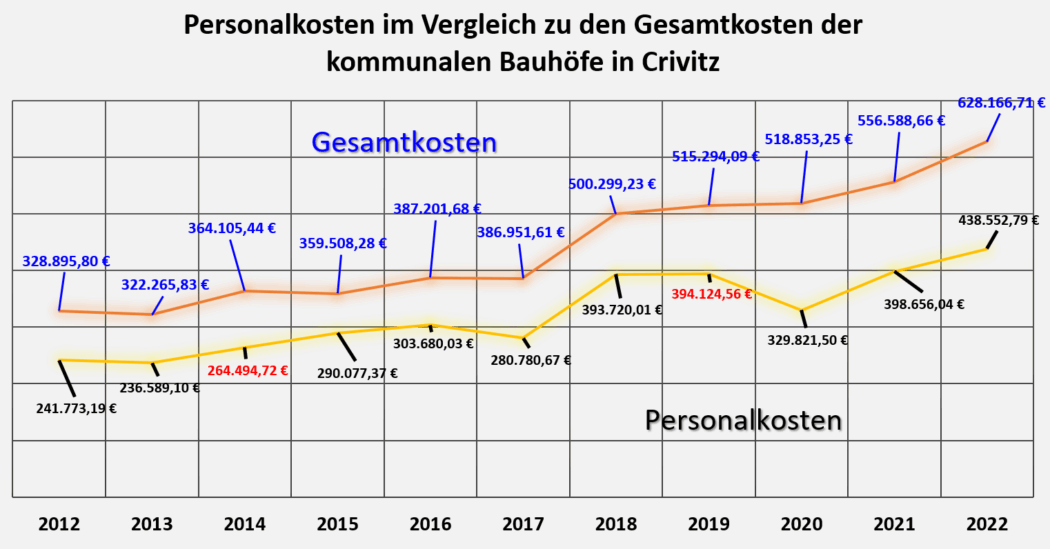

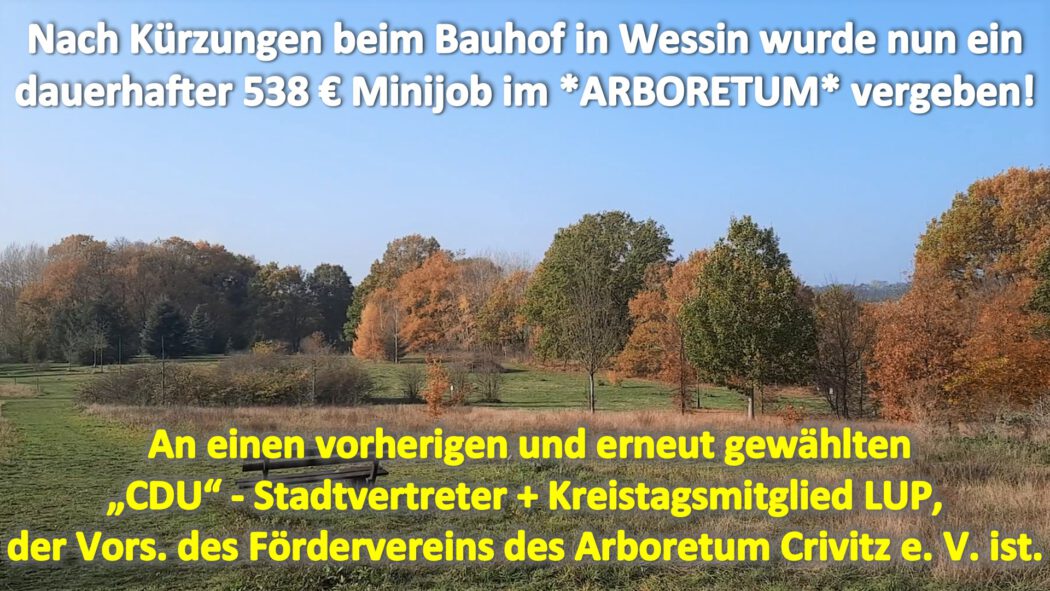

Bauhöfe ohne klare Kostenkontrolle

Noch gravierender ist die Situation bei den kommunalen Bauhöfen, deren Aufwendungen sich auf 648.285 € beliefen, davon 457.131€ Personalkosten – ein Anteil von 70,52 Prozent. Hier fehlt eine Kosten-Leistungs-Rechnung vollständig, sodass Transparenz und Steuerungsmöglichkeiten nicht gegeben sind; die ausgewiesenen Erträge resultieren im Wesentlichen aus Korrekturbuchungen früherer Personalkosten, einer Kostenerstattung für den Glasfaseranschluss und dem Verkauf eines Multicar, dessen Differenz zwischen Verkaufserlös und Restbuchwert einen Ertrag von 6.499 Euro ausmacht. Die fehlende interne Verrechnung wirkt als Hemmschuh, insbesondere dort, wo Bauhofleistungen für die Kitas, deren Gebäude und Anlagen systematisch abgegrenzt und in Leistungsverhandlungen abgebildet werden müssten.

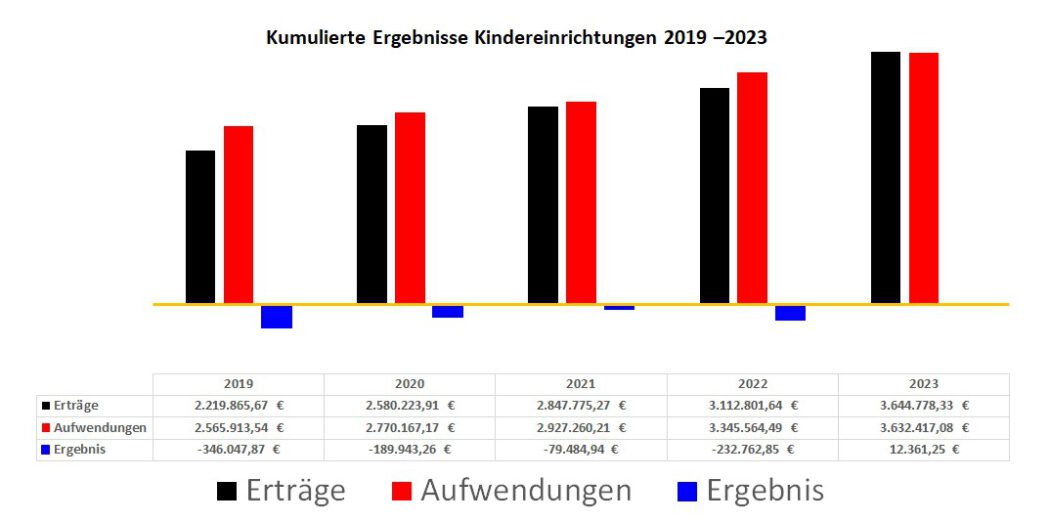

Kindereinrichtungen in den vergangenen Jahren im Dauerdefizit

Hinzu kommen die Kindertagesstätten, die ebenfalls die durchschnittlichen Defizite von 2019 bis 2023 aufweisen: Der Hort Crivitz mit –45.554,63€, der Kindergarten „Uns Lütten“ mit –90.838,39€ und der Kindergarten „Marienkäfer“ in Wessin mit –30.838,39€. Jahrelang schleppend verlaufene Leistungsverhandlungen wurden erst seit zwei Jahren intensiviert; solange die interne Verrechnung – insbesondere mit Blick auf Bauhofleistungen – nicht belastbar hinterlegt ist, bleiben die Verhandlungsergebnisse jedoch unterdurchschnittlich und die Defizite bestehen.

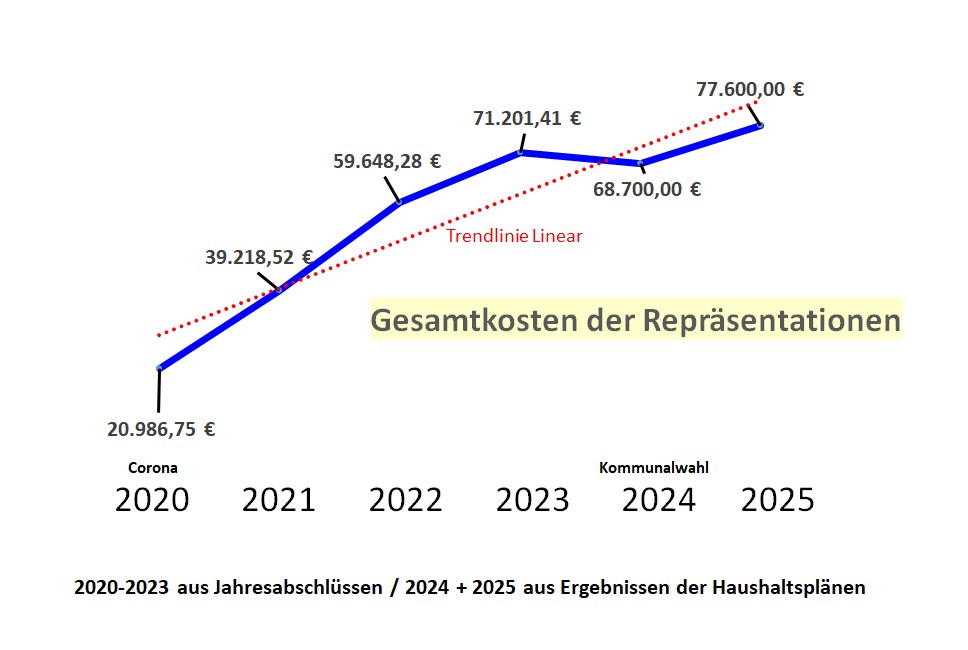

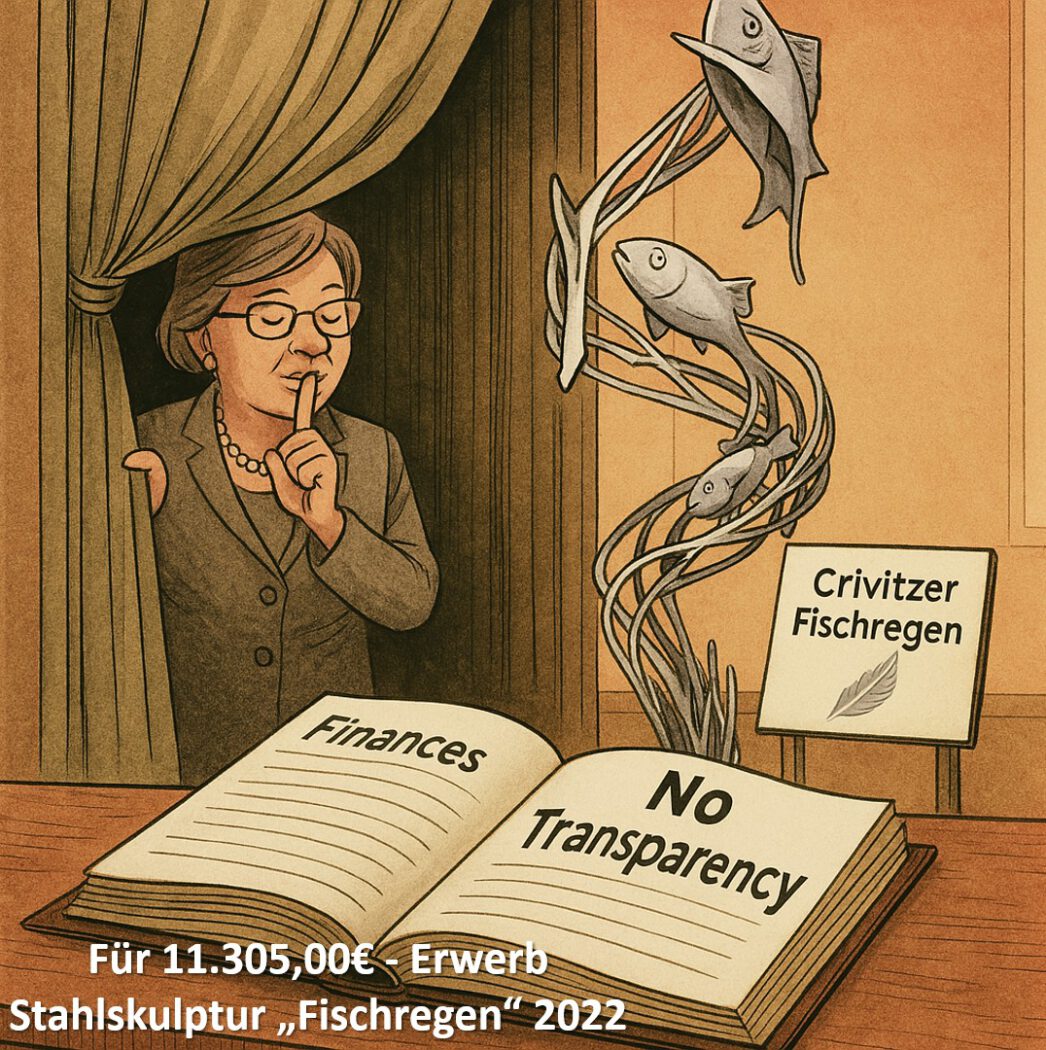

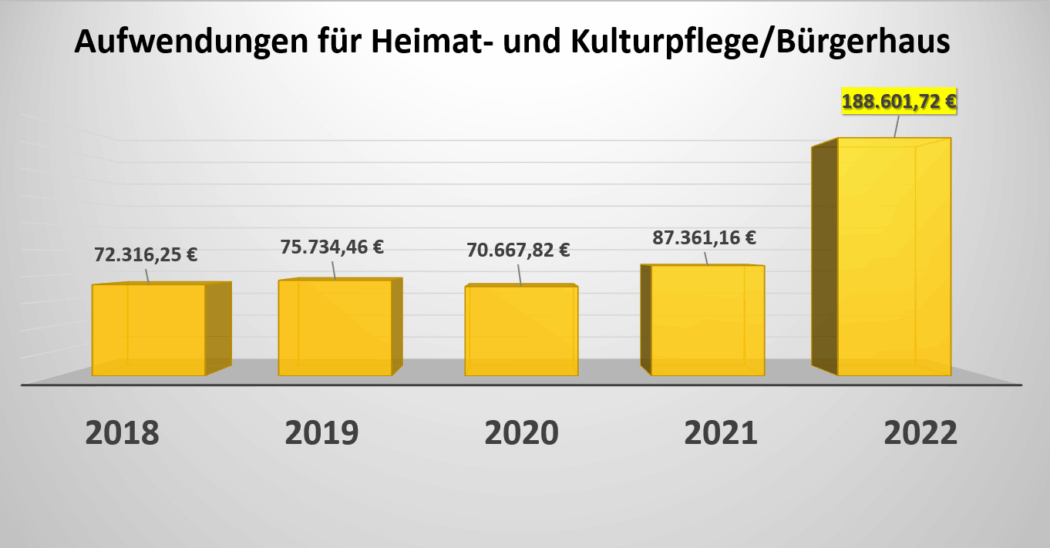

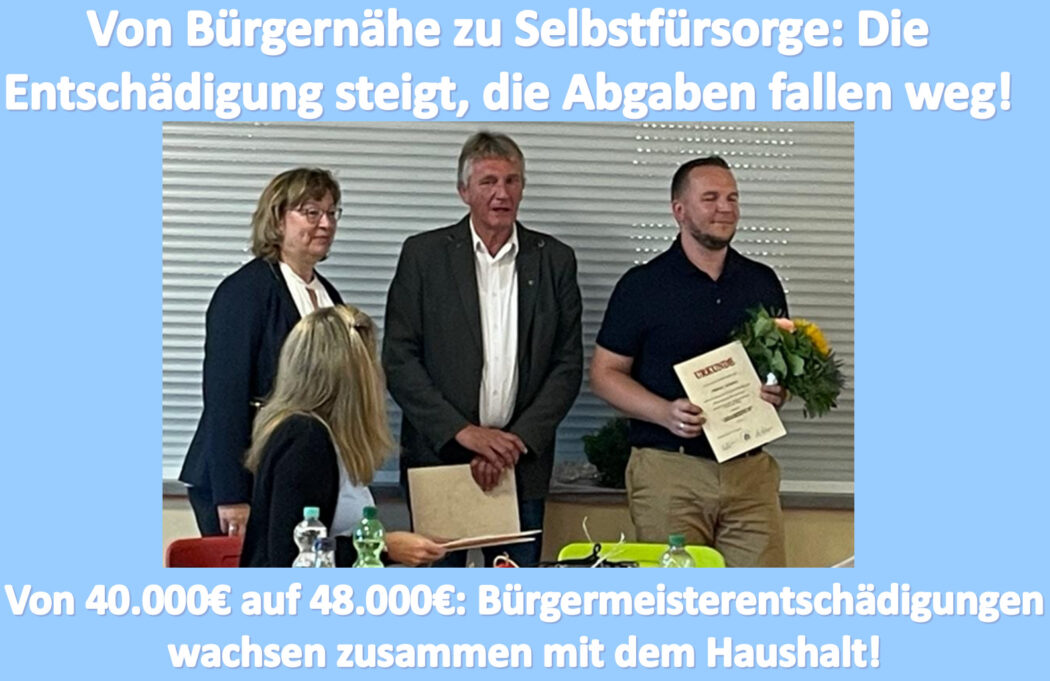

Repräsentationskosten: Nett gemeint, teuer bezahlt

Auch die Gesamtkosten der Repräsentationen der Stadt Crivitz stiegen merklich: 10.484,88 € für die Bürgermeisterin und insgesamt 71.201,41€ für die Stadt im Jahr 2023. Diese Zahlen sind jedoch kein Einzelfall, sondern Teil einer kontinuierlichen Entwicklung, die sich über mehrere Jahre hinweg aufgebaut hat und inzwischen eine eigene haushaltspolitische Relevanz entfaltet. Die Gesamtkosten der Repräsentation stiegen von 20.986,75€ im Jahr 2020 – einem Jahr, das pandemiebedingt unter dem Zeichen von Corona stand – auf 39.218,52€ im Jahr 2021, weiter auf 59.648,28€ in 2022 und schließlich auf 71.201,41 € im Jahr 2023. Für 2024 sind bereits 68.700€ veranschlagt, und für 2025 sogar 77.600€. Die lineare Trendlinie zeigt eine klare Aufwärtsbewegung, die sich haushaltstechnisch nicht mehr ignorieren lässt.

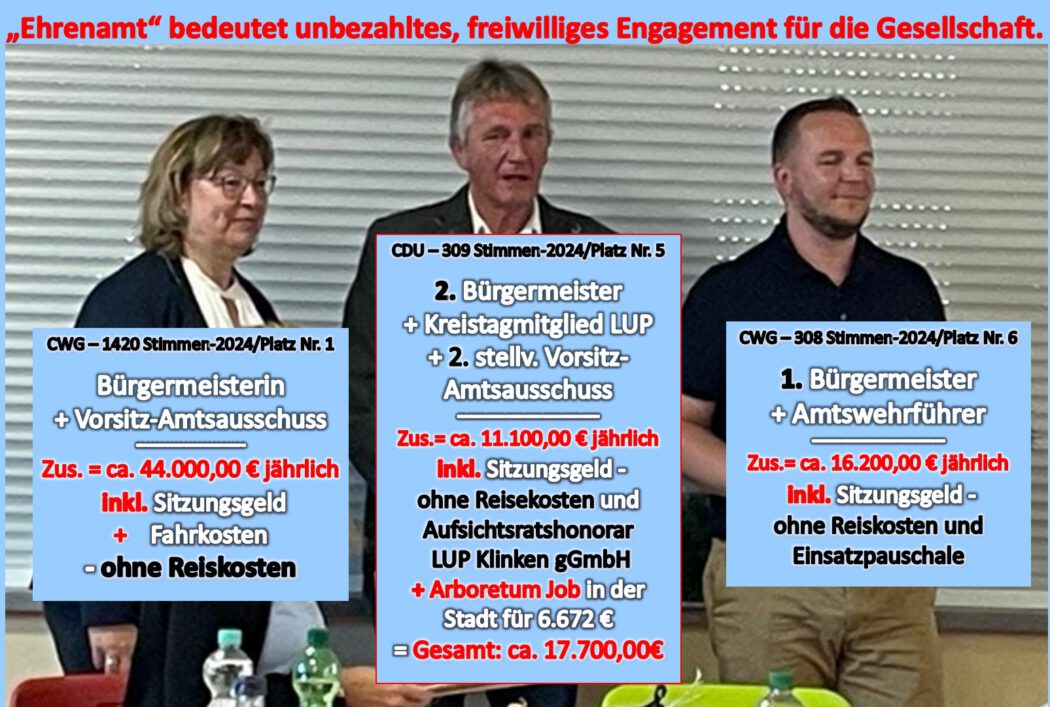

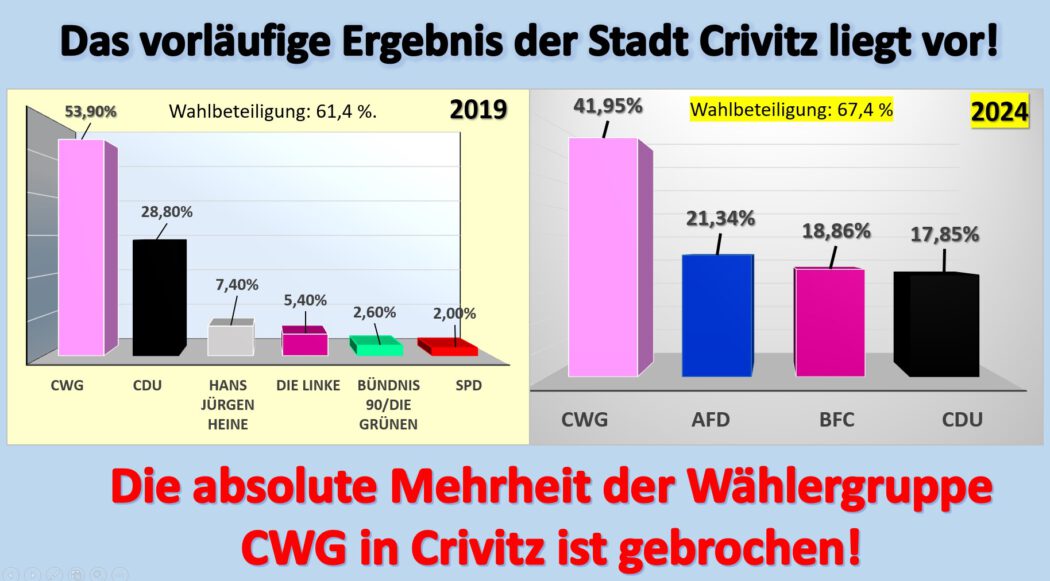

Auf die Kritik der Rechnungsprüfung zum Jahresabschluss 2023 reagierte die Bürgermeisterin Frau Britta Brusch-Gamm (CWG – Crivitz) erstmals mit einer schriftlichen Stellungnahme, die öffentlich zugänglich gemacht wurde. Darin heißt es unter anderem: „Das Weihnachtsessen […] ist Dank und Anerkennung für die gute Zusammenarbeit, ist ein einander Kennenlernen und Netzwerken.“ Auch Betriebsfeste seien laut Stellungnahme dazu da, „das Miteinander und damit das Betriebsklima“ zu verbessern, um Versetzungen und Krankschreibungen zu vermeiden. Die Stadtfahrt wird als„Geste gegen Vereinsamung“und als „mobile Bürgermeistersprechstunde“ beschrieben. Und bei internen Beratungen sei es Ausdruck von „Wertschätzung und Anerkennung“, wenn „mal belegte Brötchen oder eine Bockwurst“ übernommen würden. Die stark gestiegenen Repräsentationskosten sind nicht nur Zahlen auf dem Papier, sondern ein politisches Ergebnis: Sie entstanden in der Zeit, in der die CWG – Crivitz (Crivitzer Wählergemeinschaft) von 2019 bis 2024 die absolute Mehrheit hatte und den Kurs der Stadt bestimmte. Damit zeigt sich klar, dass diese Ausgaben eine bewusste politische Entscheidung waren – und die Bürgerinnen und Bürger müssen sich fragen, ob solche Kosten in der jetzigen Zeit noch verhältnismäßig und verantwortbar sind.

Diese Argumentation der Bürgermeisterin Frau Britta Brusch-Gamm ( CWG – Crivitz) wirkt auf den ersten Blick empathisch, doch sie offenbart bei genauerer Betrachtung eine bemerkenswerte Abwehrhaltung gegenüber der haushaltspolitischen Kritik. Die Bürgermeisterin betont zwar, man werde die Repräsentationskosten „sehr genau prüfen und sich mit dem Amt abstimmen“, doch diese Formulierung bleibt vage und unverbindlich. Statt einer klaren Einsicht in die haushaltspolitische Tragweite der Ausgaben wird ein sozialer Nutzen behauptet, der sich weder in den Zahlen noch in der Wirkung gegenüber der Öffentlichkeit widerspiegelt. Die grafisch belegte Kostenentwicklung zeigt eine kontinuierliche Steigerung der Repräsentationsausgaben – sowohl in der Gesamtsumme als auch im Einzelbudget der Bürgermeisterin. Diese Entwicklung steht im Widerspruch zu der behaupteten Sparsamkeit („Dafür sparen wir bei all unseren Gremiensitzungen die Konferenzgetränke“) und lässt sich nicht durch Einzelfälle wie eine Stadtfahrt mit 300 Euro Überschuss relativieren. Vielmehr entsteht der Eindruck, dass die Repräsentationspraxis sich verselbständigt hat – mit einer Ausweitung der Formate, einer Normalisierung der Ausgaben und einer politischen Verteidigung, die wenig Raum für Selbstkorrektur lässt.

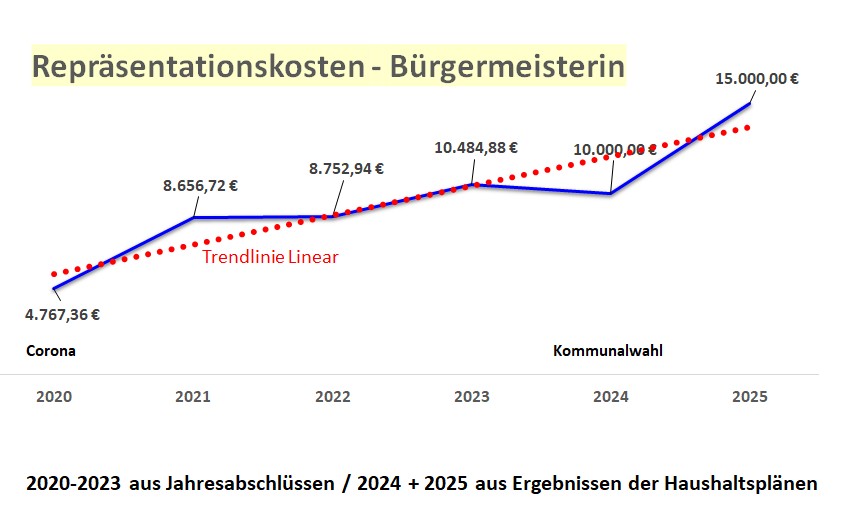

Sogar die Repräsentationskosten der Bürgermeisterin selbst folgen diesem Trend: Von 4.767,36€ im Jahr 2020 stiegen sie auf 8.656,72€ in 2021, auf 8.752,94€ in 2022 und auf 10.484,88€ in 2023. Für 2024 sind 10.000€ angesetzt, für 2025 bereits 15.000€. Die lineare Trendlinie zeigt auch hier eine kontinuierliche Steigerung, die sich nicht allein durch inflationäre Effekte oder Einmalanlässe erklären lässt. Vielmehr ist hier eine strukturelle Ausweitung der Repräsentationspraxis zu erkennen, die sich über mehrere Haushaltsjahre hinweg verfestigt hat.

Die Bürgermeisterin Frau Britta Brusch-Gamm ( CWG – Crivitz) beschreibt ihre Repräsentationsausgaben als Ausdruck von Nähe, Austausch und Wertschätzung – etwa durch Weihnachtsessen, Stadtfahrten oder kleine Gesten im Arbeitsalltag. Doch genau diese gut gemeinten Absichten stehen inzwischen im Widerspruch zur finanziellen Realität der Stadt. Denn während die Kosten für solche Veranstaltungen und Maßnahmen Jahr für Jahr steigen, schrumpft gleichzeitig der Spielraum für andere wichtige Aufgaben – etwa für Investitionen, freiwillige Leistungen oder die Absicherung der Grundversorgung. Die Kritik aus dem Rechnungsamt und aus der Bürgerschaft wächst, weil viele den Eindruck gewinnen: Hier wird Geld für Dinge ausgegeben, die zwar nett gemeint sind, aber nicht mehr im Verhältnis zu den Möglichkeiten der Stadt stehen.

Die Stellungnahme der Bürgermeisterin wirkt deshalb nicht entlastend, sondern verstärkt das Gefühl, dass die Prioritäten falsch gesetzt wurden. Repräsentationskosten sind kein Randthema – sie zeigen, wie eine Stadt mit ihrem Geld umgeht. Und genau deshalb müssen sie künftig strenger geprüft werden: Was ist wirklich notwendig? Was ist noch angemessen? Und was akzeptieren die Bürgerinnen und Bürger als sinnvoll?

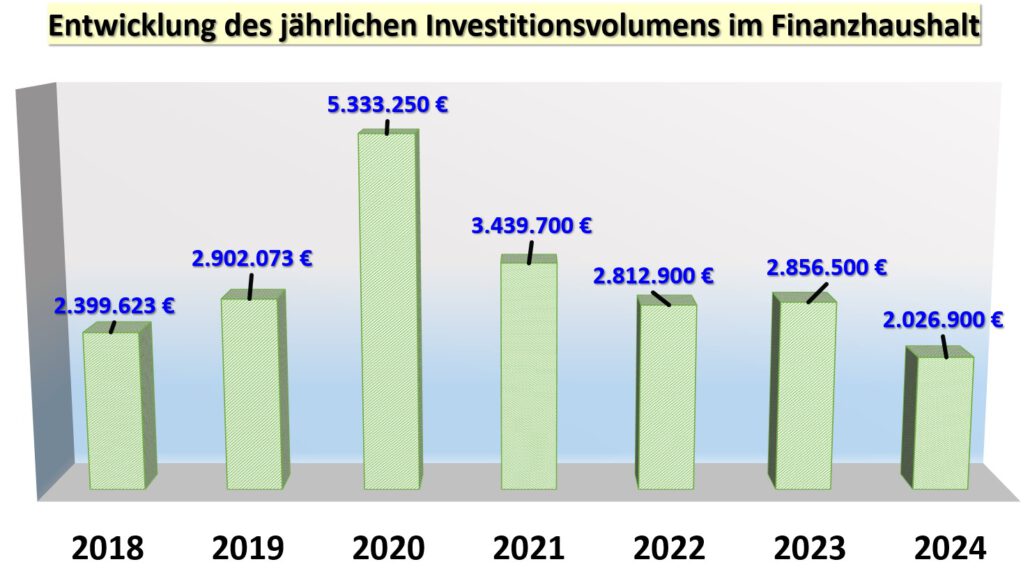

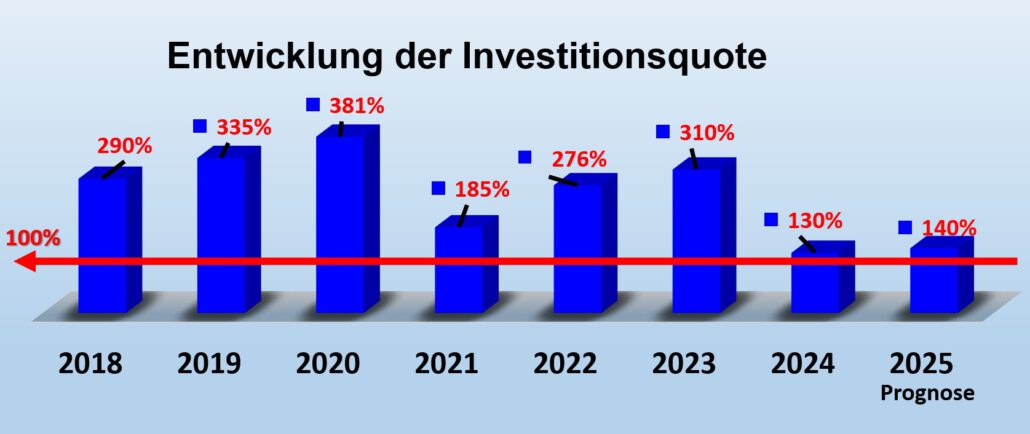

Zwischen Investitionszwang und Haushaltsdisziplin

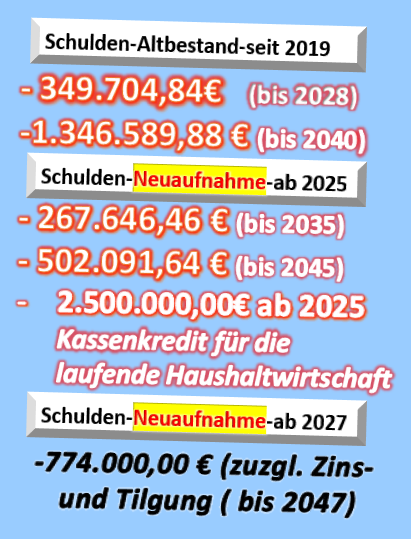

Crivitz kämpft mit wachsender Schuldenlast und drohender Zinsfalle: Die finanzielle Lage der Stadt ist angespannt wie selten zuvor. Aufgezehrte Rücklagen und fehlende liquide Mittel haben bereits die staatliche Rechtsaufsicht auf den Plan gerufen. Ein Blick auf die Kreditstruktur zeigt, wie eng der Handlungsspielraum geworden ist – und wie lange die Belastung die Stadt noch begleiten wird.

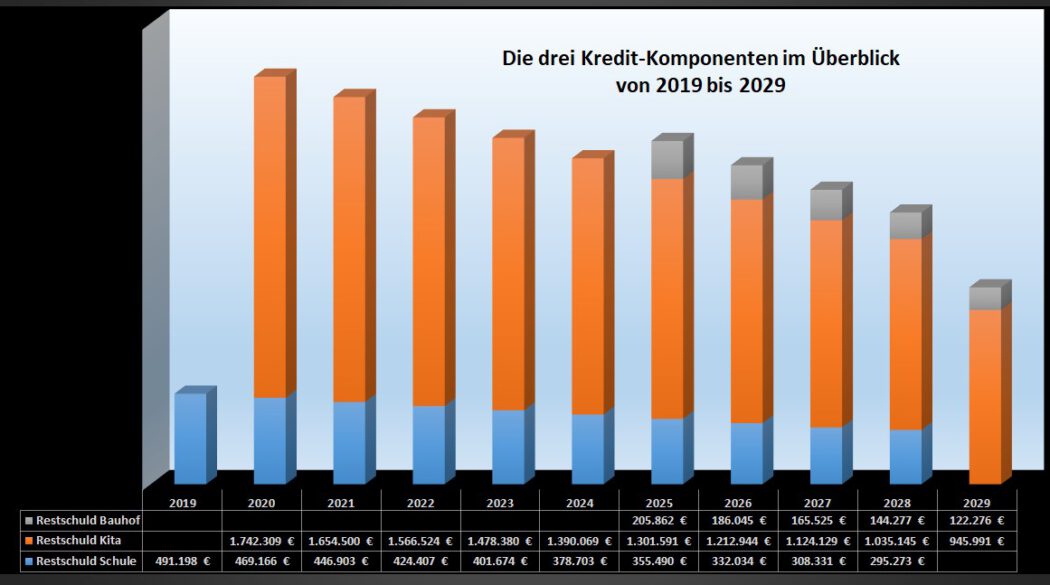

Die drei Kredit-Komponenten im Überblick

Die Erblast der Großprojekte: Seit 2019 wurden in Crivitz wichtige Investitionen in die soziale Infrastruktur gestemmt. Der Umbau der Grundschule und die Sanierung der Kita „Uns Lütten“ galten als unverzichtbar, doch sie wurden ohne ausreichendes finanzielles Polster umgesetzt. Das Ergebnis: eine Schuldenlast von über 1,7 Millionen Euro, die die Stadt bis ins Jahr 2040 begleiten wird – eine Bürde, die kommende Generationen spüren werden.

Der kritische Punkt: 2025: Besonders brisant wird die Lage im Jahr 2025. Trotz leerer Kassen zwingt die Notwendigkeit, den Bauhof zu sichern, zu einer weiteren Kreditaufnahme über 225.000 €. Damit steigt die jährliche Belastung für Zins und Tilgung auf rund 145.000 €. Monatlich müssen über 12.000 € allein für den Schuldendienst erwirtschaftet werden, bevor Mittel für freiwillige Leistungen, Vereinsförderung oder Straßenerhalt zur Verfügung stehen. Erst mit der Schlusszahlung für den Schulkredit Ende 2028 ist eine kleine Entlastung absehbar, doch bis 2034 bleibt die Stadt durch den Bauhof-Kredit zusätzlich gebunden.

Die drohende Zinsfalle: Ein weiteres Risiko liegt in der Zinsbindung des Kita-Darlehens. Der derzeitige Zinssatz von 0,19 % vermittelt trügerische Sicherheit. Läuft die Bindung im Sommer 2030 aus und steigen die Marktzinsen deutlich, könnte die Belastung erdrückend werden – bei einer Restschuld von fast einer Million Euro.

Konsequenzen und Ausblick: Die Stadt befindet sich in einer Phase extremer finanzieller Unfreiheit. Jeder neue Kredit schränkt den Handlungsspielraum für Jahrzehnte ein. Die Prioritäten werden zunehmend von Tilgungsplänen und Aufsichtsbehörden bestimmt, nicht mehr von den gewählten Vertretern.

Die Rolle der CWG – Crivitz Mehrheit 2019–2024

In diesem Zusammenhang darf die politische Verantwortung nicht unter den Tisch fallen. Die CWG‑Fraktion (Crivitzer Wählergemeinschaft) verfügte von 2019 bis 2024 über eine absolute Mehrheit in der Stadtvertretung und prägte in dieser Zeit den finanzpolitischen Kurs wesentlich – sowohl in der strategischen Ausrichtung als auch in der konkreten Haushaltsführung. Entscheidungen zur Personalentwicklung, zur Struktur der freiwilligen Leistungen, zur Investitionspolitik und zur Priorisierung einzelner Produkte wurden unter ihrer Führung getroffen. Das heute dokumentierte kumulierte Defizit von über 2,5 Millionen Euro ist daher nicht allein ein technischer Saldo, sondern auch das Ergebnis einer politischen Mehrheit, die über Jahre hinweg die Richtung vorgab.

Wo Verhandlungen vertagt wurden, wo Kosten-Leistungs-Rechnungen fehlten, wo Steuerungsinstrumente nicht konsequent eingeführt oder genutzt wurden, entstanden Lücken, die sich später als Defizite materialisierten. Insofern trägt die Wählergemeinschaft CWG – Crivitz eine zentrale Verantwortung für die finanzpolitische Entwicklung, die nun sichtbar in eine strukturelle Haushaltskrise münden wird.

Gefährdete Fördermittel und die vorläufige Haushaltsführung 2026

Der Jahresabschluss 2023 erhielt zudem einen eingeschränkten Bestätigungsvermerk, verursacht durch eine zum Zeitpunkt der Erstellung nicht aktuelle Prüfsoftware. Das Zahlenwerk soll korrekt sein; gleichwohl ist die formale Einschränkung ein weiterer Baustein in einer Kette von Unschärfen, die in der Summe das Vertrauen in die Steuerungsfähigkeit belasten. Der Ausblick auf 2024 zeichnet ein ähnliches Bild: Ein Defizit von rund einer halben Million Euro, ein voraussichtlich besser strukturierter Finanzhaushalt, der jedoch die zentrale Schwäche – die sinkende Liquidität und abgeschmolzene Rücklagen – nicht kompensieren kann. In der Folge drohen auch 2026 Haushaltssperren in einzelnen Bereichen, sollten keine klaren Gegensteuerungen greifen.

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Crivitz lebt von der Substanz, und die Uhr tickt. Der Weg zur vollständigen Entschuldung reicht bis ins Jahr 2040 und verlangt strikte Haushaltsdisziplin. Investitionen auf Pump dürfen keine Gewohnheit werden, sondern müssen die Ausnahme bleiben. Nur durch konsequentes Sparen und eine strenge Ausgabenkontrolle kann die Stadt mittelfristig wieder eigenständig über ihre Zukunft entscheiden – ohne dass die Rechtsaufsicht jeden Schritt vorgibt.

Die Zeitachse verschärft die Lage weiter: Der Orientierungsdatenerlass vom 27. November 2025 verlangt für Fördermittelanträge im Jahr 2026 die Vorlage eines aufgestellten Jahresabschlusses 2025 sowie aller festgestellten Vorjahresabschlüsse. Crivitz erfüllt diese Voraussetzung nicht; der Jahresabschluss 2024 hätte bis zum 31. Dezember 2025 beschlossen sein müssen, der Jahresabschluss 2025 muss bis zum 31. Mai 2026 aufgestellt werden. Die Haushaltsplanung 2026 bleibt vage, die Zahlen sollen erst nach dem 31. Dezember verarbeitet werden, der Orientierungsdatenerlass ist im Amt noch nicht angekommen; realistisch ist ein Beschluss für einen Haushaltsatzung 2026 frühestens im April. Ab dem 1. Januar 2026 bedeutet das: vorläufige Haushaltsführung mit beschränkter Mittelausgabe, keine neuen Projekte, nur das zwingend Notwendige.

Was jetzt passieren muss – klare Prioritäten statt weiterem Stillstand

Die Sitzung am 8. Dezember 2025 machte unmissverständlich deutlich, dass die Stadt Crivitz vor einem Wendepunkt steht. Die Stadt ist in ein enges Korsett gewachsen: Einnahmen steigen, aber die gebundenen Ausgaben steigen schneller; Rücklagen wurden genutzt, um Löcher zu schließen, ohne die Ursachen zu beseitigen; die Liquidität schmilzt, während die formalen Anforderungen für Fördermittel die Zeitfenster enger ziehen.

Der Weg aus dieser Lage ist anspruchsvoll, aber er ist möglich, wenn die Stadt sich konsequent auf Steuerung, Transparenz und Priorisierung ausrichtet:Kosten-Leistungs-Rechnungen müssen in allen relevanten Bereichen eingeführt und gelebt werden, insbesondere in den kommunalen Bauhof; Personalkosten sind auf Wirkung, Wirtschaftlichkeit und Priorität zu prüfen; externe Kosten müssen einer strengen Notwendigkeitskontrolle unterzogen und gegebenenfalls begrenzt werden; Repräsentationsausgaben sind transparent zu trennen und auf ein nachvollziehbares Maß zu reduzieren; das Fördermittelmanagement muss auf Fristenstabilität und Projektklarheit getrimmt werden, damit Chancen nicht an Formalien scheitern; freiwillige Leistungen können nur noch im Rahmen der tatsächlich verbleibenden Restmittel verantwortet werden.

Fazit:

Hausgemachte Krise verlangt entschlossenes Handeln

Ab 2026 wird die Stadt Crivitz auf Zuschüsse des Landes und des Kreises angewiesen sein; aus eigener Kraft bleibt die Handlungsfähigkeit nur über intensive Kürzungen zu sichern. Die Misere hat viele Ursachen – organisatorische, politische, strukturelle –, und sie ist in weiten Teilen hausgemacht. Gerade deshalb braucht es jetzt entschlossenes Handeln, nicht als Geste, sondern als durchgängiges Prinzip: klare Zahlen, klare Prioritäten, klare Verantwortlichkeiten und eine Haushaltsdisziplin, die den Spielraum der Kommune zurückerobert, Schritt für Schritt und mit Blick auf das, was die Stadt langfristig tragen kann.

07.Dez.2025 /P-headli.-cont.-red./472[163(38-22)]/CLA-308/47-2025

Es ist Dezember 2025. Die Haushaltsplanung für das Jahr 2026 läuft, Fördermittel müssen beantragt, Investitionen geplant, Prioritäten gesetzt werden. Doch erst jetzt liegt der Jahresabschluss 2023 vor – ein Jahre im Rückstand, in einer Zeit, in der jede Kennziffer über die Handlungsfähigkeit der Stadt entscheidet. Wir reden über gestern, während das Heute im Dunkeln bleibt. Und das Morgen droht, uns einzuholen.

Der Jahresabschluss 2023 ist ein Dokument der Ernüchterung: Die Erträge betragen 11.957.899 €, die Aufwendungen 12.773.149 €. Daraus ergibt sich ein Fehlbetrag von –815.249 €, der nur durch Entnahmen aus Rücklagen ausgeglichen werden konnte. Die Liquidität sank Ende 2023 auf 1.698.000 €, ein Rückgang um fast 200.000 € gegenüber dem Vorjahr. Von den einst soliden Rücklagen sind nur noch rund 500.000 € übrig. Die Stadt fährt faktisch auf der letzten Reserve.

Die Ausgabenstruktur bindet den Haushalt eng: Personalaufwendungen liegen bei 4.581.539 € (35,9 %), Umlagen und sonstige Transferaufwendungen bei 4.236.914 € (33,2 %), Sach- und Dienstleistungen bei 2.349.521 € (18,4 %). Hinzu kommen Abschreibungen von 1.101.617 € (8,6 %), sonstige Aufwendungen von 495.125,04 € (3,9 %) und Zinsaufwendungen von 8.430 € (0,07 %).

Damit verschlingen Personal und Umlagen zusammen fast 70 % des Haushalts – die Spielräume für gestaltende Aufgaben sind minimal. Besonders deutlich wird die Kostensteigerung in der Grundversorgung: Die kommunale Gebäudereinigung verursachte 2023 rund 637.963€ an Aufwendungen, der kommunale Bauhof über 648.285 €. Diese laufenden Betriebskosten sind notwendig, wachsen aber sichtbar bis 2025 und schmälern die Flexibilität der Stadt zusätzlich.

Noch dramatischer ist der Zeitpunkt. Wir sind im Dezember 2025, und eigentlich müsste längst der Jahresabschluss 2024 vorliegen und verabschiedet werden, damit die Stadt auf einer soliden Grundlage planen kann. Doch Crivitz hängt zwei Jahre hinterher. Der Orientierungsdatenerlass vom 27.11.2025 verlangt bereits für Fördermittelanträge im Jahr 2026 den aufgestellten Jahresabschluss 2025 sowie alle festgestellten Abschlüsse der Vorjahre. Crivitz erfüllt diese Voraussetzung nicht. Die Folge: Die Stadt riskiert, dringend benötigte Fördermittel nicht beantragen zu können. Investitionen in Schulen, Straßen oder soziale Projekte könnten blockiert werden – nicht, weil das Geld fehlt, sondern weil die Verwaltung ihre Hausaufgaben nicht rechtzeitig gemacht hat.

Auf den Prüfbericht des Rechnungsprüfungsausschusses zum Jahresabschluss 2023 reagierte die Bürgermeisterin erstmals mit einer schriftlichen Stellungnahme, die öffentlich zugänglich gemacht wurde:

„Gestatten Sie mir einige Ausführungen zu dem Prüfbericht: Es gibt aus meiner Sicht Informationslücken. Vielleicht ist es auch der knappen Zeit geschuldet, dass bei mir nach Studium ein Eindruck zurückbleibt, unsere Arbeitsweise kostet dem Amt zu viel Zeit und wir werfen das Geld mit vollen Händen raus. Das ist zumindest mein Eindruck. Grundlage der Rechnungsprüfung war das Zahlenwerk, die Dokumente und Aussagen im Amt. Es gibt aber auch die ehrenamtliche Ebene, die nicht befragt wurde. Deshalb werbe ich um Ihr Verständnis, auch meine Sicht auf die Auswertung wiedergeben zu dürfen. Die kritisch angemerkten Dinge von Amtswegen sind für uns als Hinweise wichtig, um besser zu werden. Mir ist auch bewusst, dass meine Ausführungen unser Haushaltsergebnis unterm Strich nicht verbessern werden, aber vielleicht das Verständnis. Wir stehen im Ehrenamt einerseits für die Öffentlichkeit in Mithaftung – die Berichte lesen sich wie eine Gesamtverantwortung des Ehren-amtes – und andererseits dürfen wir unsere Leistung nicht einbringen. Sie wird keiner Bewertung unterzogen, was wir durch ehrenamtliches Engagement auch an Ersparnissen für die Kommunen erreichen. Die Zeit der Mitarbeitenden ist berechenbar und offensichtlich, die des Ehrenamtes nicht. Ich gewinne zunehmend den Eindruck, dass unsere ehrenamtliche Perspektive in unserem Amt zu wenig gesehen wird. Der Tenor darf nicht sein, dass das Ehrenamt zu wenig den Blick aufs große Ganze hat, diszipliniert werden muss und demo-kratische Wege wertvolle Zeit kosten. Ich wünsche mir wieder ein stärkeres und vor allem lösungsorientierteres Miteinander.“………..„Wir können im Ehrenamt nur so gut sein wie unser Amt uns dabei unterstützt.„

Diese Einlassung verdient eine nüchterne, faktenbezogene Einordnung. Ja, die Prüfung fokussiert auf das Zahlenwerk, Dokumente und Aussagen der Verwaltung – denn genau dort werden Haushaltsansätze gebildet, Mittel bewirtschaftet und Abschlüsse erstellt. Das Ehrenamt leistet wertvolle Beiträge, doch es kann weder die Pflicht zur fristgerechten Aufstellung und Feststellung der Jahresabschlüsse ersetzen noch strukturelle Defizite überdecken. Der Fehlbetrag von –815.249 € ist keine Frage des Eindrucks, sondern rechnerische Tatsache; die Liquidität von 1.698.000 € und Rücklagen von rund 500.000 € sind klar bezifferte Größen; die Kostenblöcke von Personal (4,58 Mio. €) und Umlagen (4,24 Mio. €) binden den Haushalt; die Betriebskosten in Gebäudereinigung (ca. 637.963€) und Bauhof (über 648.285 €. ) wachsen seit Jahren weiter an. Diese Punkte erfordern Management, Priorisierung und Disziplin – unabhängig von der berechtigten Wertschätzung für das Ehrenamt. Wer das Prüfverfahren auf „Informationslücken“ und „knappe Zeit“ reduziert, greift zu kurz, denn die Kernbotschaft bleibt: Ohne zeitnahe Abschlüsse, belastbare Kalkulationen und klare Steuerung verliert die Stadt Handlungsfähigkeit und Förderzugänge.

Die Verantwortung für diese Entwicklung liegt nicht im Ehrenamt, sondern bei der politischen Führung. Seit 2014 steht die Bürgermeisterin Frau Britta Brusch-Gamm an der Spitze der Stadt Crivitz, zwischen 2019 und 2024 verfügte sie mit Ihrer CWG-Fraktion ( Crivitzer Wählergemeinschaft) über eine absolute Mehrheit und bestimmte den finanzpolitischen Kurs der Stadt. Wer über Jahre die Finanzpolitik bestimmt, trägt auch die Verantwortung für ihre Folgen. Das Ehrenamt ist wertvoll, aber es kann keine verspäteten Abschlüsse, keine verbrannten Rücklagen und keine fehlende Liquidität und Haushaltsdisziplin erklären.

Die Lage ist eindeutig: Liquidität sinkt, Rücklagen werden aufgebraucht, Ausgaben steigen, Fördermittel sind in Gefahr. Das bedeutet: Gebühren steigen, Leistungen werden gekürzt, Investitionen bleiben aus. Die Bürger zahlen mehr – und bekommen weniger. Die Haushaltsplanung 2025 wurde nur mit einer Verbesserungsanordnung seitens der Rechtsaufsicht von über 800.000 € genehmigt, die Personalkosten steigen Richtung über 5,2 Mio. € 2025, die Rücklagen sind im Prinzip fast vollständig jetzt aktuell nahezu erschöpft. Ohne Kurswechsel verschärft sich der Trend.

Crivitz braucht jetzt einen klaren Kurswechsel: zeitnahe Jahresabschlüsse, strikte Haushaltsdisziplin, Verzicht auf den Verbrauch von Rücklagen, Priorisierung der Pflichtaufgaben, belastbare Kalkulationen in kostenintensiven Bereichen (u. a. Bauhof und Gebäudereinigung) und Transparenz gegenüber den Bürgern. Das Ehrenamt sollte konstruktiv eingebunden und wertgeschätzt werden – jedoch als Ergänzung, nicht als Ersatz für professionelle, fristgerechte und regelkonforme Haushaltsführung.

Der Jahresabschluss 2023 ist mehr als eine Bilanz – er ist ein Warnsignal. Das Defizit, die sinkende Liquidität und die nahezu aufgebrauchten Rücklagen machen deutlich, dass die finanzielle Lage der Stadt Crivitz ernst ist. Die Ausgaben bis 2025 steigen weiter, während verspätete Abschlüsse sogar den Zugang zu Fördermitteln gefährden. Ohne eine klare Kurskorrektur droht die Stadt ihre Handlungsfähigkeit in den kommenden Jahren einzubüßen. Jetzt braucht es transparente Zahlen, verantwortungsbewusste Entscheidungen und eine konsequente Haushaltsdisziplin. Nur so kann Crivitz die notwendige Stabilität zurückgewinnen und eine verlässliche Grundlage für die Zukunft schaffen.

Fazit:

Das eigentliche Problem liegt nicht allein in den roten Zahlen, sondern in der politischen Verantwortung: Seit Jahren werden Haushaltsabschlüsse verschleppt, Rücklagen fast aufgebraucht und steigende Kosten hingenommen. Statt klarer Steuerung und Transparenz erleben die Bürger beschwichtigende Erklärungen, die das Ehrenamt als Schutzschild vorschieben. Doch die Verantwortung liegt bei der Verwaltung und der politischen Führung, die den Kurs gesetzt hat.

Das Fazit lautet daher: Crivitz braucht keine neuen Eindrücke, sondern endlich klare Entscheidungen. Haushaltsdisziplin, zeitnahe Abschlüsse und ehrliche Kommunikation sind unverzichtbar, wenn die Stadt ihre Zukunft sichern will. Ohne diesen Kurswechsel bleibt Crivitz im Rückwärtsgang – mit steigenden Gebühren, schrumpfenden Leistungen und verlorenen Chancen.

05.Dez.2025 /P-headli.-cont.-red./471[163(38-22)]/CLA-307/46-2025

Bürgerbeteiligung statt Schubladenpläne: Zeit für Transparenz!

Die unendliche Geschichte des Verkehrskonzepts

Crivitz – eine Stadt und Grundzentrum der Entwicklung, die seit Jahren über ihr Verkehrskonzept spricht, ohne jemals eines zu besitzen. Was für andere Kommunen selbstverständlich ist – eine klare Planung für Mobilität, Parken, Sicherheit und Lebensqualität – bleibt hier ein Phantom. Statt eines durchdachten Konzeptes gibt es Ankündigungen, Umdeutungen, Versprechen und Streit. Die Bürger erleben eine Endlosschleife, in der Ideen auftauchen, verschwinden und wieder neu verpackt werden.

Was ist ein Verkehrskonzept – und warum braucht Crivitz endlich eins?

Ein Verkehrskonzept ist kein einzelnes Schild, keine spontane Tempo-30-Zone und auch keine Einbahnstraße, die plötzlich auftaucht. Es ist ein durchdachter Plan, mit dem eine Stadt wie Crivitz ihre Mobilität langfristig gestalten kann – für alle, die sich hier bewegen: Autofahrer, Radfahrer, Fußgänger, Menschen mit Rollatoren, Kinder auf dem Schulweg und Pendler im Bus.

Ein gutes Verkehrskonzept beginnt mit einer gründlichen Analyse: Wie viele Fahrzeuge sind unterwegs? Wo entstehen Staus? Wo fehlen sichere Übergänge? Wie laut ist es in den Wohngebieten? Wo gibt es zu wenig Parkplätze – und wo zu viele? Fachleute zählen, messen, beobachten und sprechen mit den Menschen vor Ort. Denn nur wer weiß, wie der Verkehr wirklich funktioniert, kann ihn sinnvoll verändern.

Dann geht es um die Planung: Wo sollen Autos fahren – und wo besser nicht? Welche Straßen brauchen Tempo 30, welche sichere Radwege? Wie können Fußgänger sicher über die Straße kommen, auch mit Rollstuhl oder Kinderwagen? Wo fehlen Parkplätze für Anwohner, Kunden oder Pendler – und wie kann man sie schaffen, ohne andere zu verdrängen? Ein Verkehrskonzept denkt auch an die Zukunft: Wie entwickelt sich Crivitz in den nächsten Jahren? Wo entstehen neue Wohngebiete, wo neue Gewerbeflächen? Wie kann der öffentliche Nahverkehr besser angebunden werden? Wie lassen sich Lärm und Abgase reduzieren, damit die Stadt lebenswerter wird?

Und vor allem: Ein Verkehrskonzept entsteht nicht im stillen Kämmerlein. Es braucht die Menschen, die hier leben. Bürgerinnen und Bürger müssen gefragt, gehört und ernst genommen werden. In Workshops, Umfragen oder öffentlichen Versammlungen können sie sagen, was sie brauchen – und was nicht funktioniert. Denn wer täglich durch Crivitz läuft, fährt oder radelt, weiß oft besser, wo es hakt, als jeder Ausschuss. Vor allem aber: Es ist ein Werkzeug, das Bürgerbeteiligung und Fachwissen zusammenführt, um eine Stadt lebenswerter und sicherer zu machen.

Doch in Crivitz fehlt genau das. Stattdessen erleben die Bürger seit Jahren eine Abfolge von Versprechen und Vertagungen.

Chronologie der Versprechen und Vertagungen

Die Sitzung des Bauausschusses am im September 2025

An diesem Tag sollte endlich über das Verkehrskonzept beraten werden. Doch die Sitzung wurde zum Sinnbild der Misere. Herr Andreas Rüß ( CWG- Crivitz), der 2021 den entscheidenden Änderungsantrag stellte, war diesmal nicht Teil der Sitzung. Seine Rolle bleibt dennoch zentral: Er war es, der das Parkraumkonzept in ein Verkehrskonzept integrierte und verwandelte – ein Schritt, der großspurig wirkte, aber bis heute ohne Substanz blieb. Herr Alexander Gamm ( CWG – Crivitz), Bauausschußmitglied, Ehemann der Bürgermeisterin Frau Britta Brusch-Gamm (CWG – Crivitz) und Vorsitzender der Arbeitsgruppe Wärme und Energie, fiel weniger durch Fachbeiträge als durch verbale Ausfälle auf. Zeugenaussagen berichten von Beschimpfungen gegenüber Ausschussmitgliedern und Bürgern. Statt Sachlichkeit dominierten persönliche Angriffe.

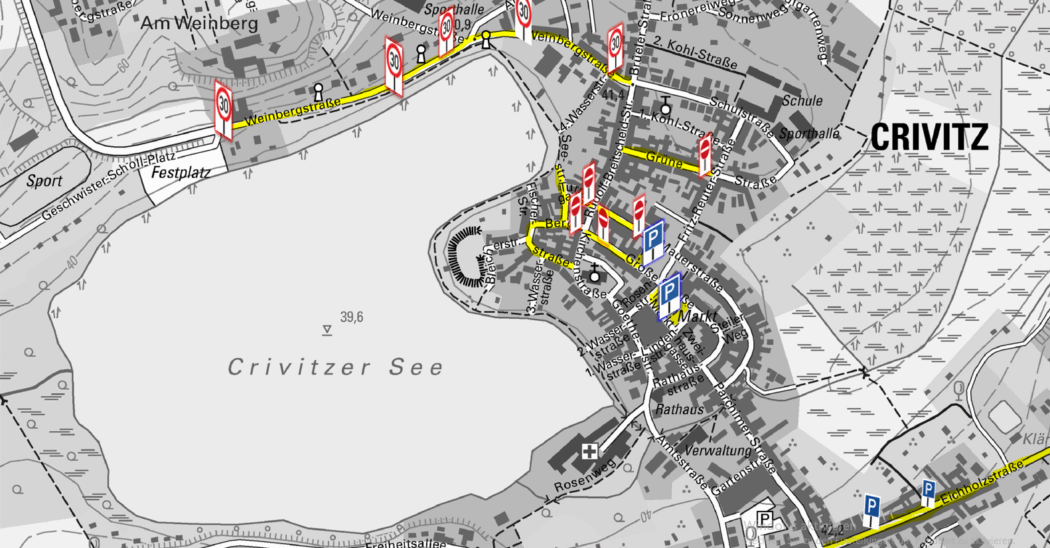

Herr Michael Renker, Vorsitzender des Bauausschusses, war der einzige, der überhaupt konkrete Vorstellungen vortrug. Er sprach von Tempo-30-Zonen, von Einbahnstraßenregelungen, von Parktaschen in der Eichholzstraße. Er präsentierte eine Flurkarte – notdürftig, aber immerhin es ist ein Ansatz. Doch auch seine Vorschläge blieben Stückwerk: Ersatzparkplätze auf dem alten SPAR-Markt, sollten halb vermietet, halb zeitlich begrenzt werden, sollten die wegfallenden Stellplätze am Marktplatz kompensieren. Eine Rechnung, die nicht aufgeht.

Welche Vorstellungen existieren?

Die Bürger müssen wissen, was überhaupt diskutiert wird:

Seit Jahren erleben die Bürger das Gleiche: Es gibt keine Unterlagen, keine Karten, keine Pläne. Alles bleibt hinter verschlossenen Türen – die Öffentlichkeit erfährt nur Bruchstücke. Auch diesmal veröffentlichte der Bauausschuss der Stadt Crivitz keinerlei Material zu den Planungen, weder Karten noch erläuternde Hinweise. Die Stadtspitze hüllt sich weiterhin in Schweigen und hält die Details im Verborgenen.Trotz dieser Informationslücke hat sich eine Bürgerinitiative gebildet. Sie reagierte auf die mündlichen Darstellungen in der Sitzung und machte ihre Kritik öffentlich. Damit wurde deutlich: Auch ohne offizielle Informationen sind die Menschen aufmerksam und bereit, sich einzubringen. Die Initiative zeigt, dass Transparenz und Beteiligung eingefordert werden – selbst dann, wenn die Verwaltung keine Unterlagen bereitstellt.

Ein Konzept, das keines ist!

All diese Vorstellungen zeigen: Es gibt keine Gesamtschau, kein durchdachtes Konzept. Stattdessen Stückwerk, Umdeutungen, politische Manöver und Streit. Die Bürger erleben eine Endlosschleife, in der Ideen auftauchen und verschwinden, ohne jemals zu einem echten Plan zu werden. Ein Verkehrskonzept ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit. Es ist Zeit, dass Crivitz endlich den Schritt wagt: mit Fachplanern, mit Bürgerbeteiligung, mit Mut zur Veränderung. Die Bürger haben ein Recht darauf zu wissen, welche Vorstellungen existieren – und ein Recht darauf, dass diese Vorstellungen endlich in ein echtes Konzept münden.

Fazit:

Das Fazit aus dieser langen und widersprüchlichen Geschichte ist klar und zugleich ernüchternd: Crivitz hat über Jahre hinweg gezeigt, wie man ein Thema endlos diskutieren, vertagen und umdeuten kann, ohne jemals zu einer echten Lösung zu gelangen. Aus einem Parkraumkonzept wurde ein Verkehrskonzept, aus Versprechen wurden Vertagungen, aus Bürgeranliegen wurden Proteste – doch ein durchdachter Plan existiert bis heute nicht.

Die zentrale Erkenntnis lautet: ohne externe Fachplanung, ohne echte Bürgerbeteiligung und ohne politische Kultur des Respekts wird Crivitz weiter im Kreisverkehr der Ideen stecken bleiben.Die bisherigen Vorstellungen – Einbahnstraßen, Tempo-30-Zonen, Ersatzparkplätze – sind Stückwerk, das mehr Konflikte schafft als löst.

Die unendliche Geschichte muss ein Ende haben. Crivitz braucht endlich ein echtes Verkehrskonzept – nicht als Schlagwort, sondern als verbindlichen, fachlich fundierten und bürgernahen Plan.

03.Dez.2025 /P-headli.-cont.-red./470[163(38-22)]/CLA-306/45-2025

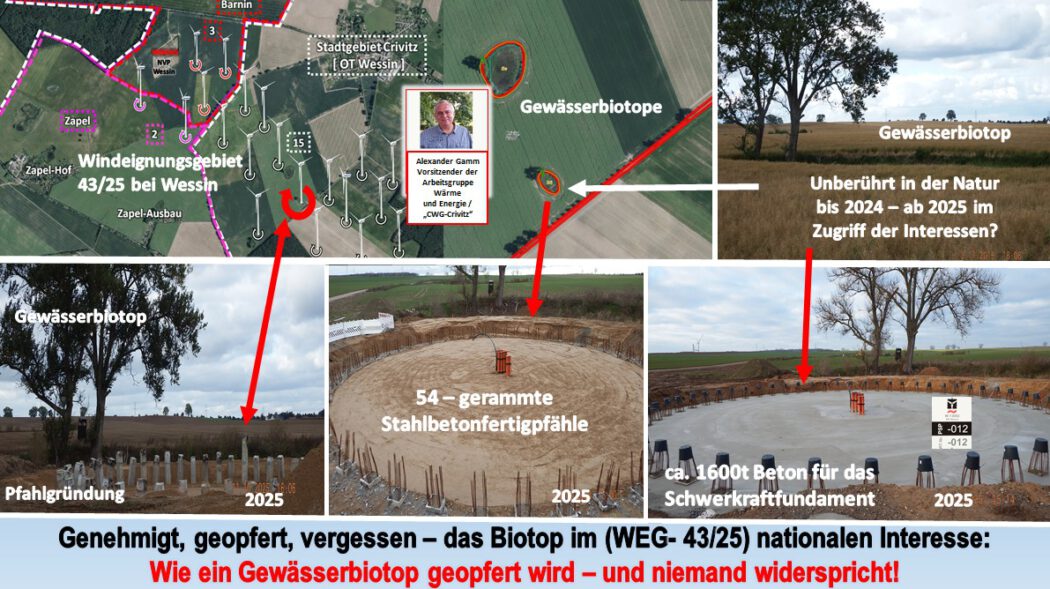

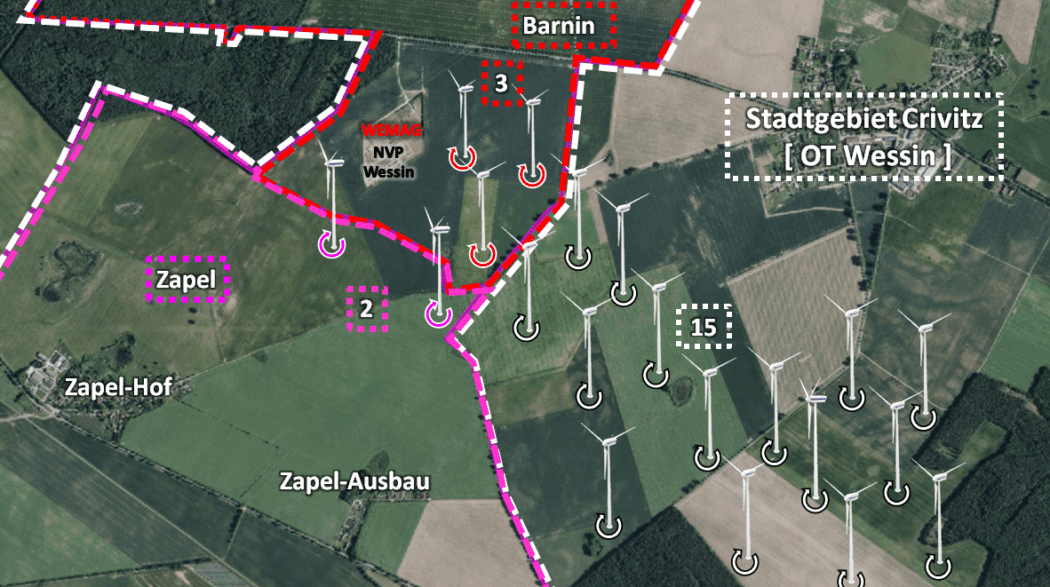

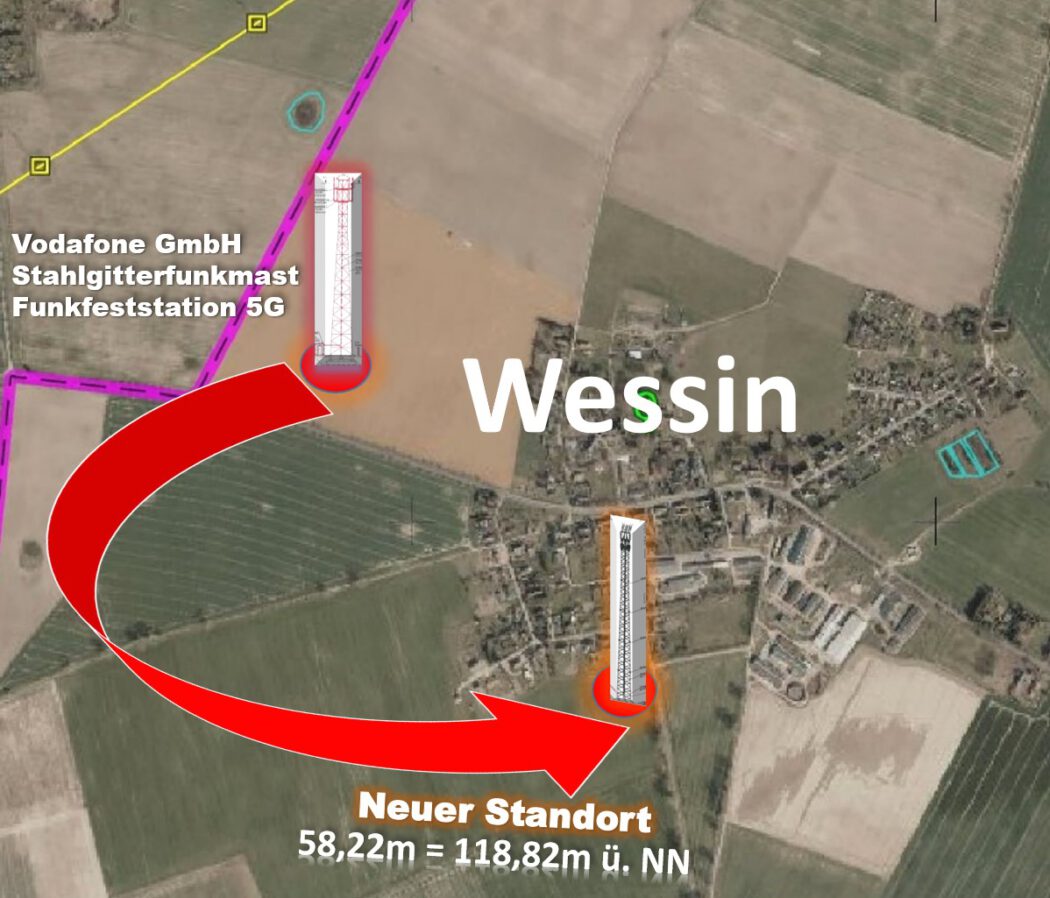

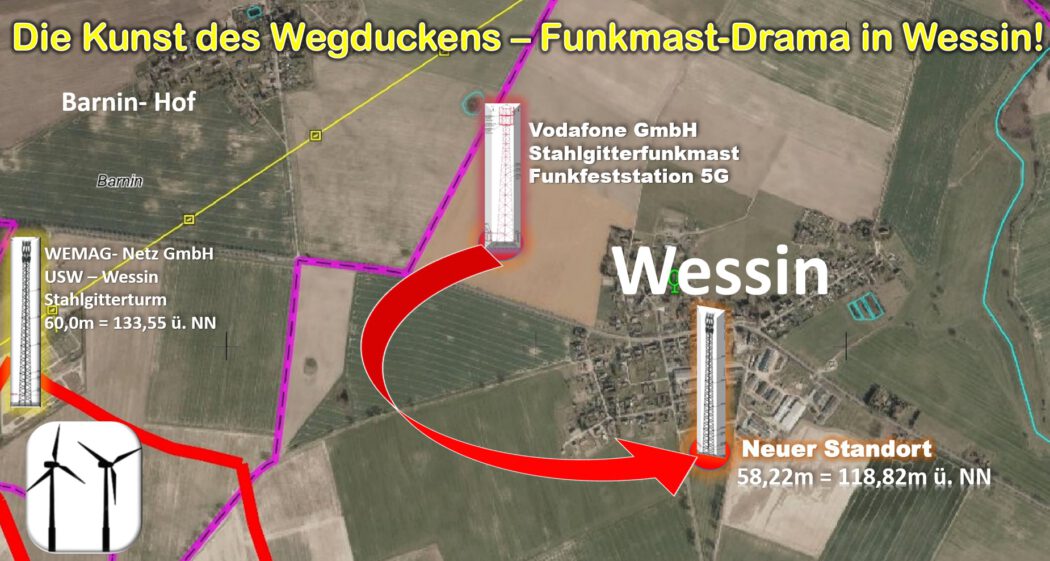

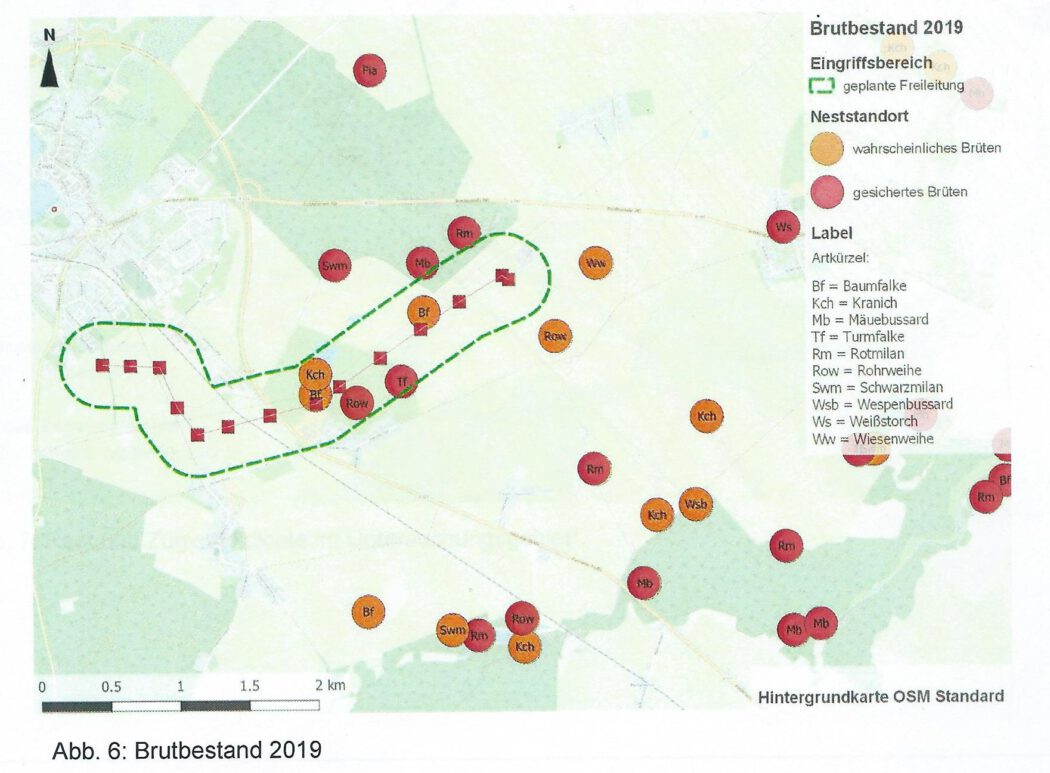

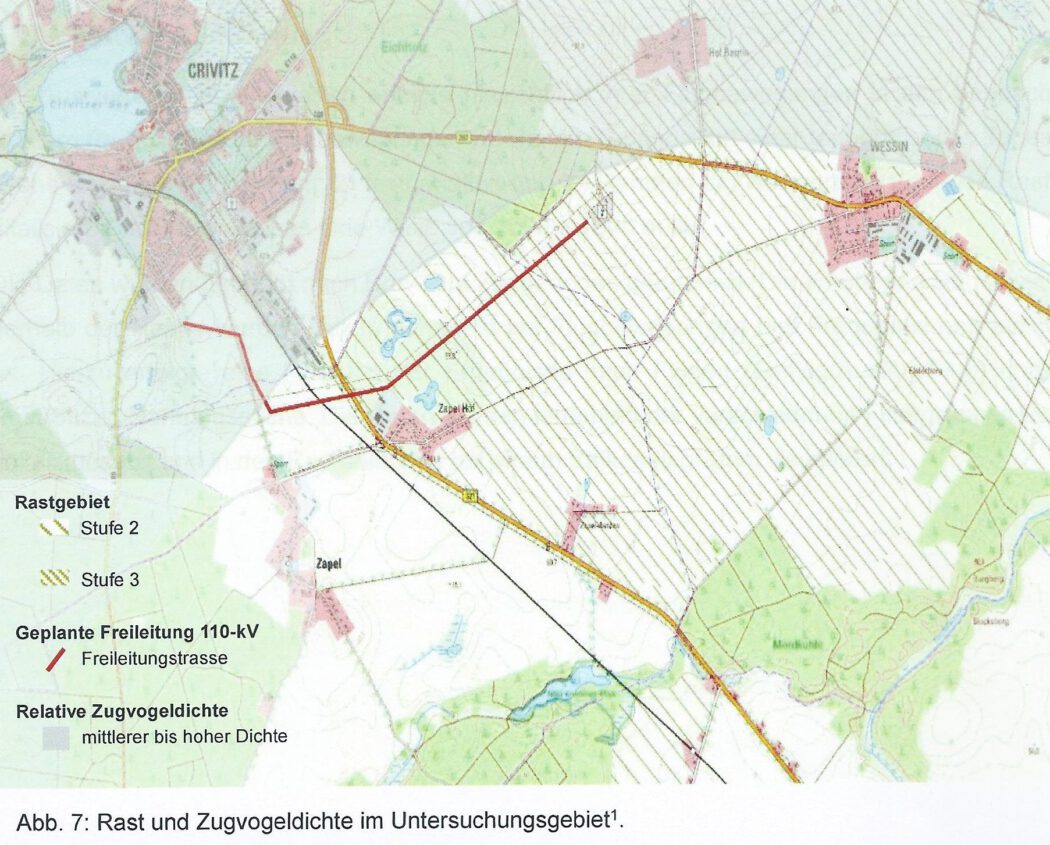

Windeignungsgebiet 43/25 – ein Konflikt zwischen Klimazielen und Lebensräumen

Zwischen den sanften Hügeln und den wasserreichen Senken des Crivitzer Ortsteils Wessin liegt ein Gewässerbiotop, das über Jahrzehnte hinweg ein Rückzugsraum für Vögel, Amphibien und Schlafplatz für Rotmilane und andere Großvögel sowie seltene Pflanzen war. Wessin ist mehr als nur ein Ortsteil von Crivitz. Es ist eine Landschaft, die seit Jahren als Rastplatz für Zugvögel dient und Nahrungshabitate für viele Großvögel darstellt deren Bedeutung weit über die Region hinausreicht.

Hier finden sich die großen Trupps der Kraniche, die im Herbst und Frühjahr majestätisch über die Felder ziehen und in Scharen zu hunderten auf den Wiesen niedergehen. Störche haben ihre Horste in der Nähe, Großvögel brüten in den geschützten Bereichen, und die Vielfalt der Arten macht Wessin zu einem lebendigen Naturraum, der jedes Jahr aufs Neue seine Rolle im großen Kreislauf der Vogelwanderungen erfüllt.

Doch dieses Biotop steht nun vor seiner endgültigen Transformation – nicht durch natürliche Prozesse, sondern durch den Druck der Energiewende und die Berechenbarkeit politischer Entscheidungen.

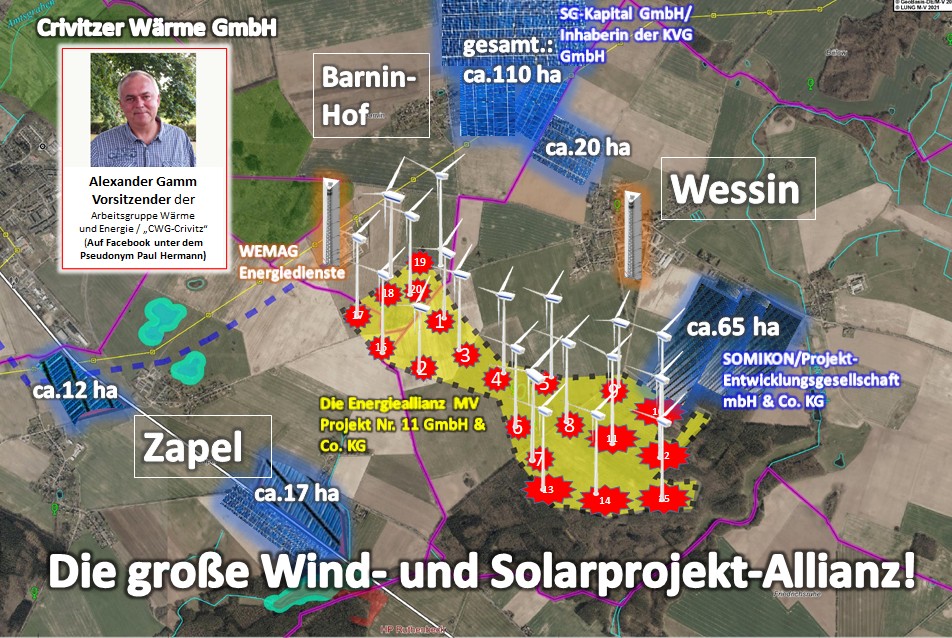

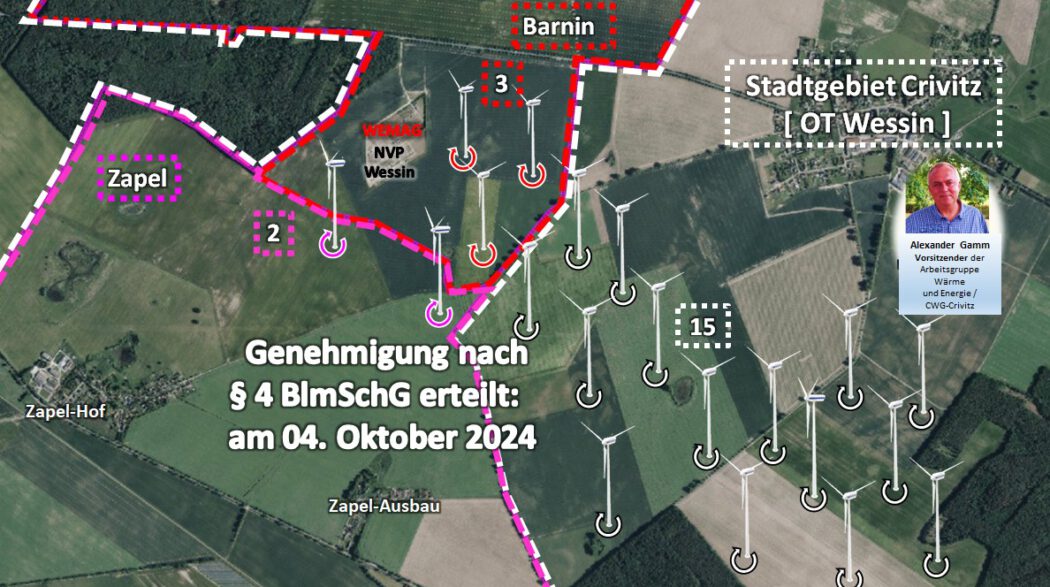

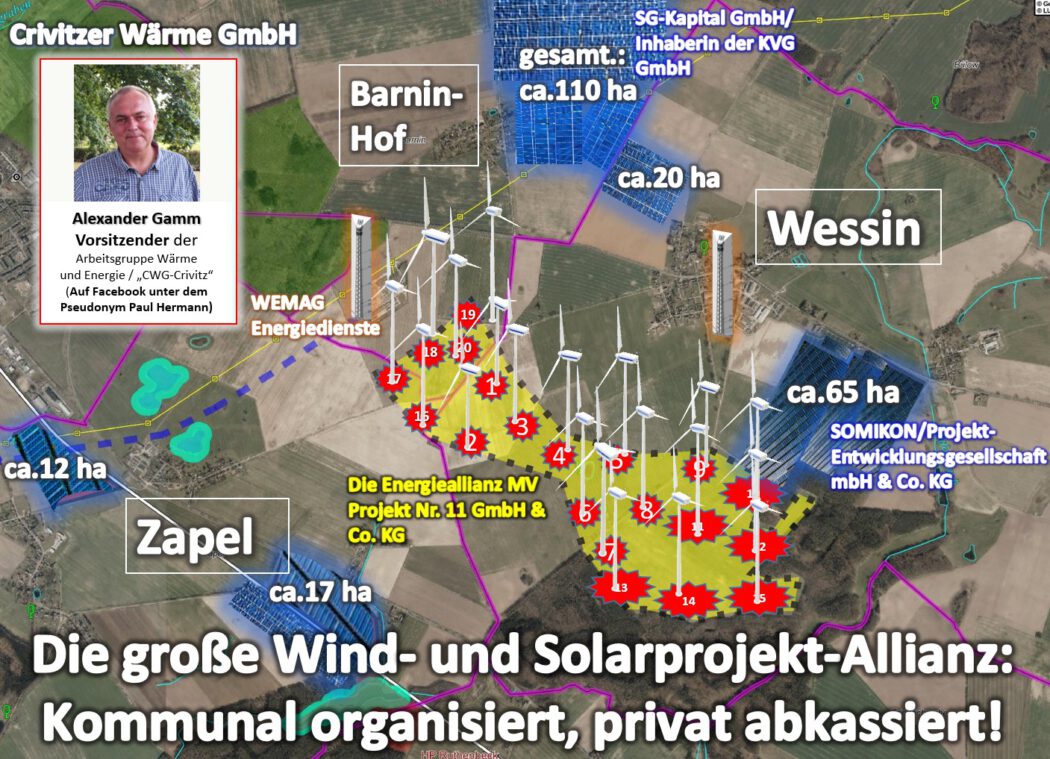

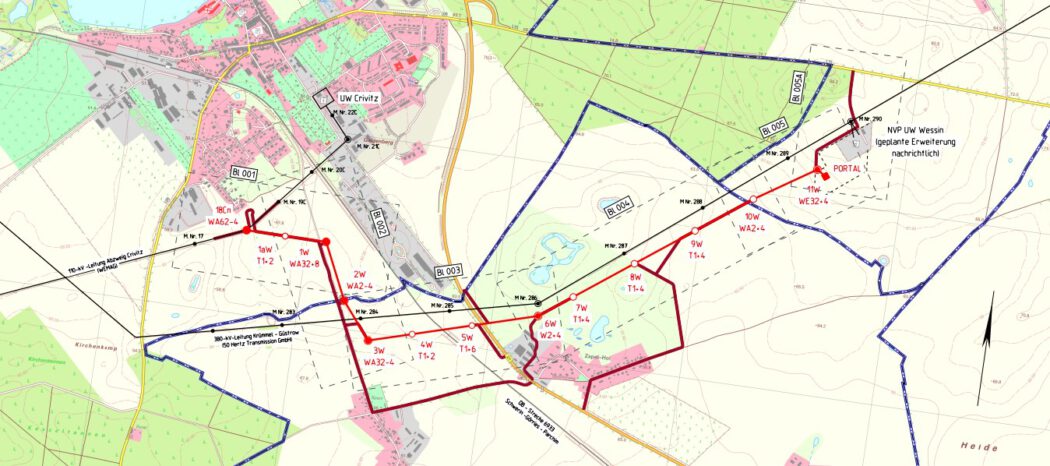

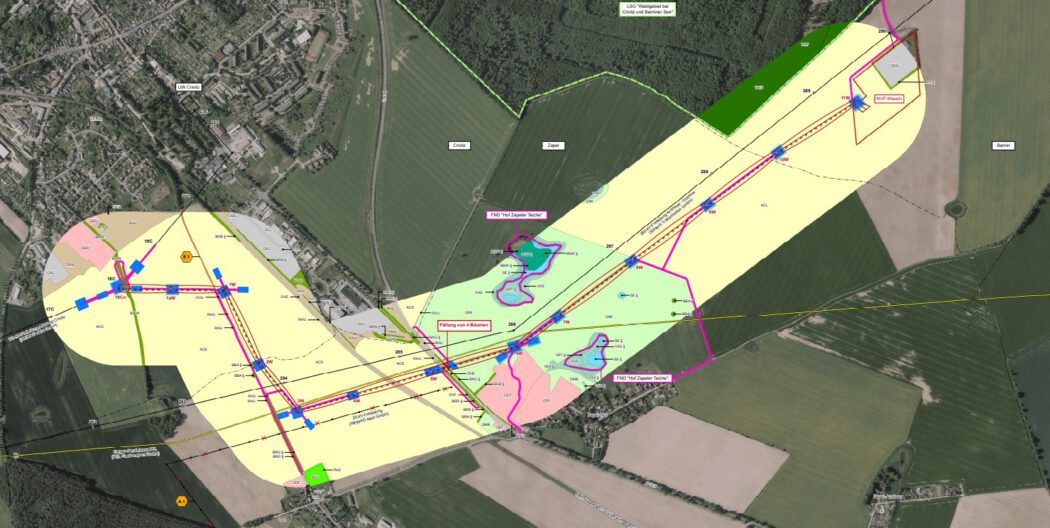

Ab 2025 soll hier das Windeignungsgebiet 43/25 entstehen. 16 bis 20 Windräder sind geplant, jedes von ihnen ein technisches Monument bis zu einer Höhe von 230m, das auf einem Fundament aus bis zu 1.700 Tonnen Beton und hunderten Tonnen Stahl ruht.

Pfahlgründungen werden den Boden durchbohren, Zufahrtswege die Landschaft zerschneiden, und das Biotop, das bislang als lebendiger Organismus existierte, wird zu einem „Betonbiotop“ degradiert – ein Sinnbild für die Rücksichtslosigkeit, mit der Natur geopfert wird, wenn nationale Energieziele und kommunale Einnahmen für die klamme Stadtkasse auf dem Spiel stehen.

Die Stadt Crivitz hat lange versucht, sich gegen diese Entwicklung zu stemmen. Es gab Veränderungssperren, eigene Planungen, Widersprüche gegen die Unterlagen des Investors. Doch mit den neuen Bundesgesetzen – dem Windenergieflächenbedarfsgesetz, den EEG-Novellen – wurde die kommunale Selbstbestimmung entwertet. Heute präsentiert sich die Stadt Crivitz und ihre Bürgermeisterin Frau Britta Brusch- Gamm (CWG-Crivitz) als pragmatischer Mitspieler, der die Realität akzeptiert: Einnahmen aus Windkraft sollen die klammen Stadtkasse füllen und den maroden Haushalt sanieren, auch wenn dafür Natur unwiederbringlich verloren geht.

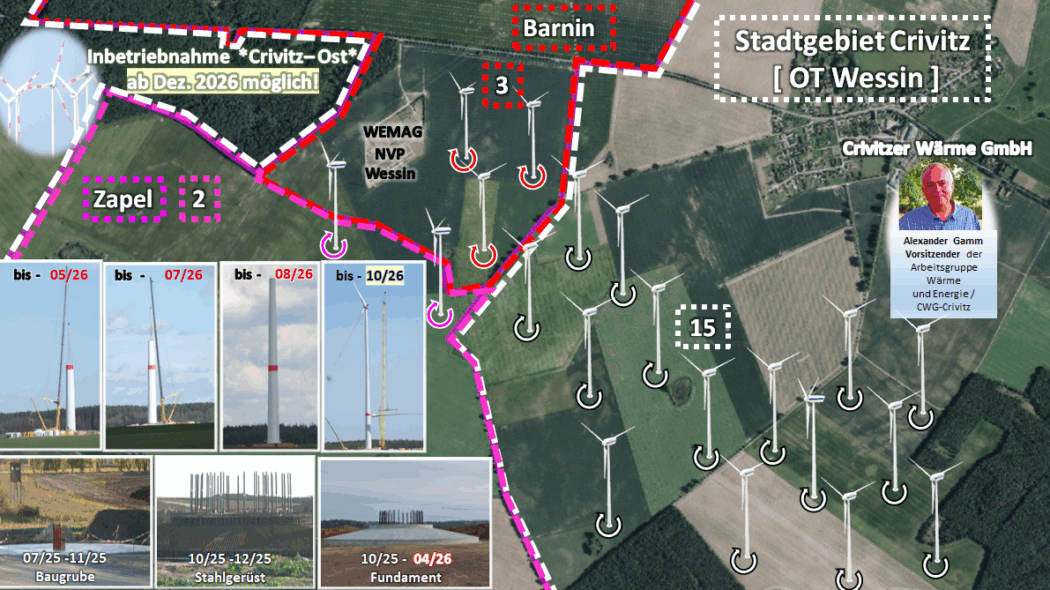

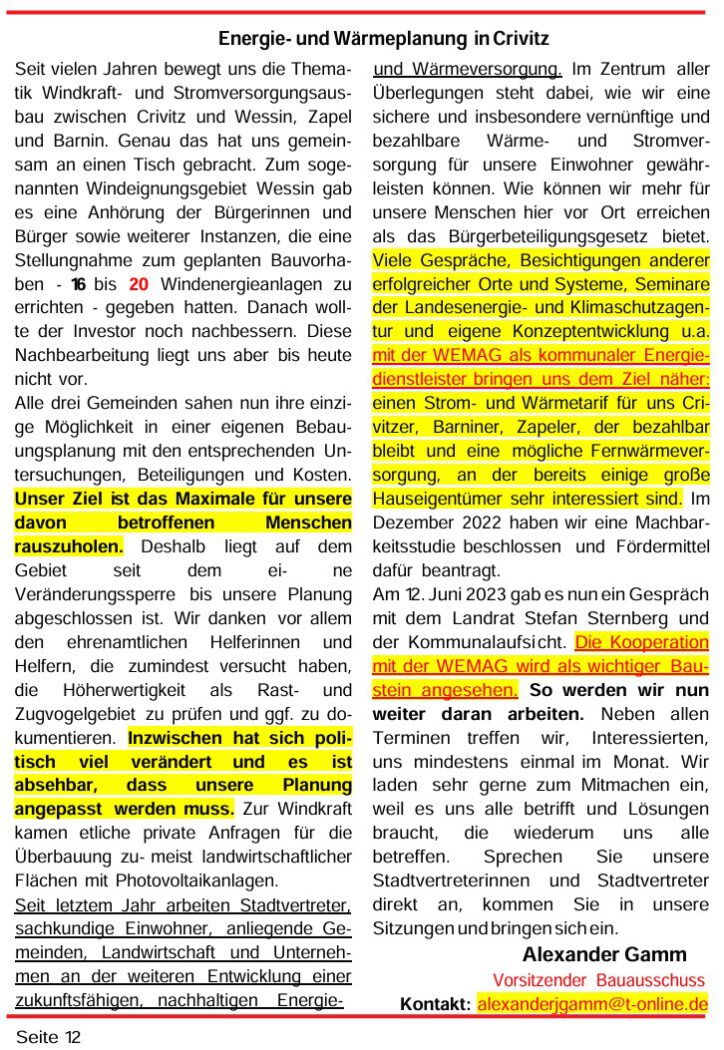

Besonders sichtbar wird diese Haltung in der Person von Alexander Gamm auch als Paul Hermann in Facebook aktiv. Als ehemaliger Bauausschussvorsitzender und heutiger CWG – Fraktionär und Vorsitzender der Arbeitsgruppe Wärme und Energie ist er zum Gesicht dieser Entwicklung geworden. Unter seiner Führung hat Stadt Crivitz den Kurs gewechselt – weg von der Verteidigung der Natur, hin zur Suche nach finanziellen Vorteilen. Alexander Gamm spricht von Konzepten für Wärme und Energie, von Kooperationen mit der WEMAG, von Beteiligungsmodellen für Bürger.

Besonders finden sich im Genehmigungsbescheid selbst: Dort finden sich Entscheidungen über Ausnahmegenehmigungen, die den Eingriff in Biotope und den Schutz von Arten rechtlich absichern sollen – und zugleich zeigen, wie weit staatliche Stellen bereit sind, Kompromisse zu machen. So wird festgehalten, dass bestimmte Biotope zwar grundsätzlich unter Schutz stehen, aber im „überragenden öffentlichen Interesse“ der Energieversorgung eine Ausnahme zulässig ist. Mit juristischen Formeln wie „keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen“ oder „Abwägung im Rahmen der Raumordnung“ wird die Zerstörung von Lebensräumen legitimiert. Selbst streng geschützte Bereiche werden durch Auflagen wie Ersatzmaßnahmen oder Monitoring scheinbar ausgeglichen, obwohl jeder weiß, dass ein zerstörtes Gewässerbiotop nicht einfach ersetzt werden kann. Diese Ausnahmeentscheidungen sind der stille Beweis dafür, dass der Naturschutz längst zur Verhandlungsmasse geworden ist – ein Hindernis, das man mit Paragraphen überwindet, statt ein Wert, den man schützt.

Diese Entwicklung ist kein Einzelfall, sondern Teil einer größeren Dynamik. Der NABU-Bundesverband warnt eindringlich vor den Folgen der Umsetzung der europäischen Richtlinie REDIII in deutsches Recht. Umweltprüfungen wie die UVP oder artenschutzrechtliche Bewertungen werden in sogenannten Beschleunigungsgebieten abgeschafft. Schutzgebiete wie Natura 2000 oder Vogelzugkorridore sind nicht ausreichend ausgeschlossen. Öffentlichkeitsbeteiligung wird reduziert, während die Belastung vor Ort steigt. Die Folge: Rechtsunsicherheit, Akzeptanzverlust und eine Energiewende, die auf Kosten der Biodiversität beschleunigt wird. NABU fordert, dass vorbelastete Flächen – Dächer, Industrieareale, Parkplätze – Vorrang haben müssen. Doch in Wessin wird stattdessen ein intaktes Biotop geopfert.

Die Bürger sehen, wie ihre Landschaft verschwindet, wie Natur geopfert wird, wie Entscheidungen über ihre Köpfe hinweg getroffen werden. Sie erleben die Ohnmacht einer Kommune, die zwar protestiert, aber am Ende doch berechenbar ist: Wer zahlt, bestimmt. Die Investoren liefern Einnahmen, die Stadt Crivitz liefert Flächen. Das Gewässerbiotop in Wessin wird so zum Bauernopfer – ein Opfer im nationalen Interesse der Energiegewinnung und zugleich ein Opfer im kommunalen Interesse, Einnahmen zu generieren.

Die Natur und Tierwelt zählen zu den größten Verlierern dieser Entwicklung. Vögel und Fledermäuse verlieren ihre Rast- und Zuggebiete, Amphibien und Insekten ihre Lebensräume. Böden und Gewässer werden durch Betonfundamente und Pfahlgründungen dauerhaft verändert. Ein Fundament für ein einziges Windrad bedeutet: 1.000 bis 1.700 Tonnen Beton, 400 bis 700 Kubikmeter Transportbeton, 54 Stahlbetonpfähle tief im Boden. Die schiere Masse dieser Bauwerke zeigt, wie radikal die Eingriffe sind – und wie endgültig die Transformation vom Gewässerbiotop zum Betonbiotop.

Doch hinter dieser technischen und ökologischen Dimension steht eine politische und gesellschaftliche Wahrheit: Die Energiewende wird als „grün“ verkauft, doch sie ist oft eine Naturwende – vom Biotop zum Beton. Klimaziele werden gegen Naturschutz ausgespielt, Einnahmen gegen Artenvielfalt, Beton gegen lebendige Ökosysteme. Die Stadt Crivitz, die Bürger, die Tiere – sie alle sind Teil eines Spiels, dessen Regeln längst nicht mehr vor Ort geschrieben werden.

Fazit:

Am Ende bleibt die ernüchternde Wahrheit: Das Gewässerbiotop in Wessin wird nicht nur durch Betonfundamente und Zufahrtswege zerstört, sondern auch durch die Ausnahmegenehmigungen im Immissionsbescheid, die den Eingriff in geschützte Natur rechtlich absichern. Was als „überragendes öffentliches Interesse“ bezeichnet wird, ist in Wirklichkeit ein staatlich vorgegebener Kompromiss, bei dem der Naturschutz zur Fußnote degradiert wird. Die Stadt Crivitz nimmt diese Opfer in Kauf, um möglicherweise kleinere Einnahmen zu erzielen, und die Bürger erleben, wie ihre Landschaft verschwindet, während ihre Stimme kaum Gewicht hat.

Das Fazit ist klar: Die Energiewende darf nicht zur Naturwende werden – doch in Wessin zeigt sich, wie schnell Klimaziele gegen Artenvielfalt ausgespielt werden und wie leicht Biotope zu Bauernopfern werden, wenn Politik und Interessengruppen gemeinsame Sache machen.

01.Dez.2025 /P-headli.-cont.-red./469[163(38-22)]/CLA-305/44-2025

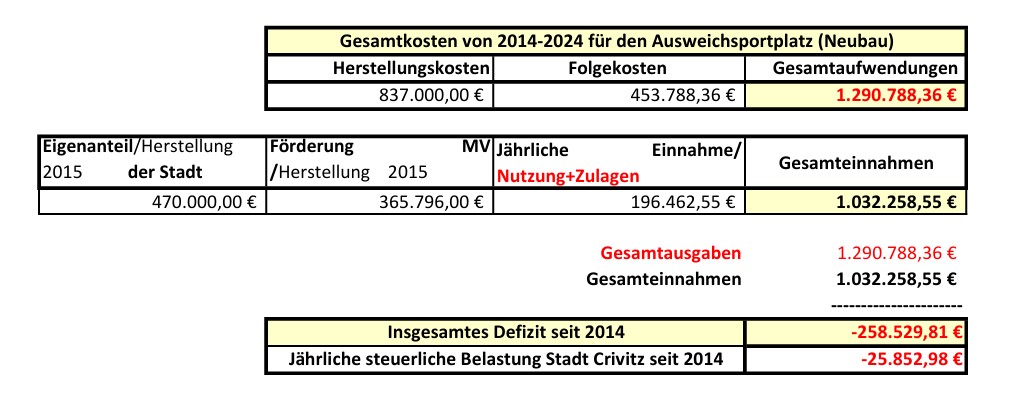

Die Crivitzer Parkplatz-Geschichte – Von kleinen Zahlen zu großen Fragen!

Es begann unscheinbar, fast beiläufig: Im Jahr 2018 tauchte die Idee auf, auf dem Gelände des alten Sparmarktes einen Ausweichparkplatz zu schaffen. Die Kosten sollten überschaubar sein – gerade einmal 11.900 €. Ein Betrag, der in den Haushaltsplänen kaum auffiel, aber doch Hoffnung weckte: Endlich eine Lösung für die angespannte Parksituation in der Innenstadt, endlich eine Perspektive, den Marktplatz von Autos zu befreien und ihn wieder als Ort der Begegnung zu nutzen.

Doch wie so oft in der Kommunalpolitik wuchs das Projekt mit den Jahren – und mit ihm die Kosten. Aus dem vermeintlichen Schnäppchen wurde ein Prestigeprojekt: 26 Stellplätze für ca. 156.000 €, also stolze ca. 6.000 € pro Stück. Die Fläche wurde beräumt, ein Architekturbüro plante für weitere 25.000€, und schließlich entstand eine neue Parkplatzanlage, die nun als „Ausgleichsparkplätze“ firmiert. Auch die Grundstücksgeschichte selbst ist bemerkenswert: 2022 wurden Teilflächen des alten Sparmarktes verkauft – insgesamt rund 738 Quadratmeter für 40.700 Euro. Gleichzeitig genehmigte die Stadt eine Grundschuld über 1,8 Millionen Euro für den Erwerber. Der Rest der Fläche blieb in städtischer Hand und wurde für die neuen Parkplätze genutzt.

Doch die Logik dieser Ausgleichsflächen ist ebenso kompliziert wie die Geschichte selbst. Von den 26 Plätzen sollen 13 dauerhaft vermietet werden, die anderen 13 nur für maximal zwei Stunden frei nutzbar sein – im Jahr 2026. Damit sollen die 32 Stellplätze auf dem Marktplatz kompensiert werden, die künftig wegfallen sollen. Doch schon die einfache Rechnung zeigt: Ersatz, der zur Hälfte gleich wieder privatisiert wird, ist kein wirklicher Ersatz. Und außerdem fehlen immer noch sechs Stellplätze. Aus dem „Ausgleich“ wurde ein handfestes Ungleichgewicht.

Die Diskussion darüber wurde im September 2025 erneut entfacht. Ein Antrag zur Widernutzung des Marktplatzes brachte das Thema zurück auf die Tagesordnung. Die CWG-Fraktion, die den Platz als Ruhezone und Ort der Begegnung versprochen hatte, musste erklären, warum die Ersatzfläche nicht ausreicht. Der Bauausschuss tagte auch unter Losung zu diesem Thema „10 Jahre Parkplatz auf dem Marktplatz“ – und stellte fest, dass die Dauervermietung zwar Einnahmen bringt, aber die öffentliche Nutzbarkeit einschränkt.

Ein Verkehrs- und Parkraumkonzept? Fehlanzeige. Seit über einem Jahrzehnt wurde keines erarbeitet. Stattdessen wurden punktuelle Maßnahmen in den vergangenen Jahren wie verlängerte Parkzeiten in einzelnen Straßen umgesetzt – ohne strategischen Zusammenhang.

Die Bürgermeisterin Frau Britta Brusch – Gamm ( CWG – Crivitz) bestätigte im Juni 2025 die Freigabe der neuen Parkplatzanlage – vorerst kostenlos. Doch die Möglichkeit von Gebühren oder Zeitbegrenzungen bleibt offen. Parallel dazu kündigte sie Gespräche mit dem Ordnungsamt über Tempo-30-Zonen an – ein weiteres Thema, das bislang ohne klare Linie behandelt wurde.

Und so steht Crivitz heute vor einem Dilemma: Der Wunsch nach einem autofreien Marktplatz kollidiert mit der Realität einer Innenstadt, die auf Parkplätze angewiesen ist. Die Ersatzfläche ist da – aber nur zur Hälfte nutzbar. Die Bürger fragen sich: War das wirklich die Lösung? Oder nur ein teures Symbol?

Fazit mit Kopfschütteln: Ausgleich, der keiner ist!

Manchmal erzählt eine Zahl mehr als tausend Worte. 26 neue Parkplätze für ca. 156.000€ – das klingt nach einer Lösung für die Innenstadt. Doch wenn davon 13 gleich wieder dauerhaft vermietet werden, bleibt die Hälfte der Stellflächen für die Öffentlichkeit übrig. Und damit fehlen immer noch sechs, um die 32 Plätze des Marktplatzes zu ersetzen.

Was als „Ausgleich“ verkauft wird, ist in Wahrheit ein Ungleichgewicht. Die Stadt hat viel Geld investiert, doch die eigentliche Frage bleibt unbeantwortet: Wie soll die Innenstadt künftig funktionieren, wenn der Marktplatz autofrei wird und die Ersatzflächen nicht ausreichen?Statt Klarheit gibt es neue Arbeitskreise, neue Diskussionen und neue Kompromisse. Für die Bürger bedeutet das: Sie zahlen mit Steuern für Parkplätze, die sie am Ende gar nicht nutzen können. Für die Politik bedeutet es: Sie muss erklären, warum ein Ausgleich am Ende keiner ist.

Die Crivitzer Parkplatzgeschichte ist damit mehr als eine Debatte über Stellplätze. Sie ist ein Symbol für kommunale Entscheidungsprozesse, die sich im Kreis drehen. Und sie zeigt, wie schnell aus einem Versprechen ein Kopfschütteln wird.

29.Nov.2025 /P-headli.-cont.-red./468[163(38-22)]/CLA-304/43-2025

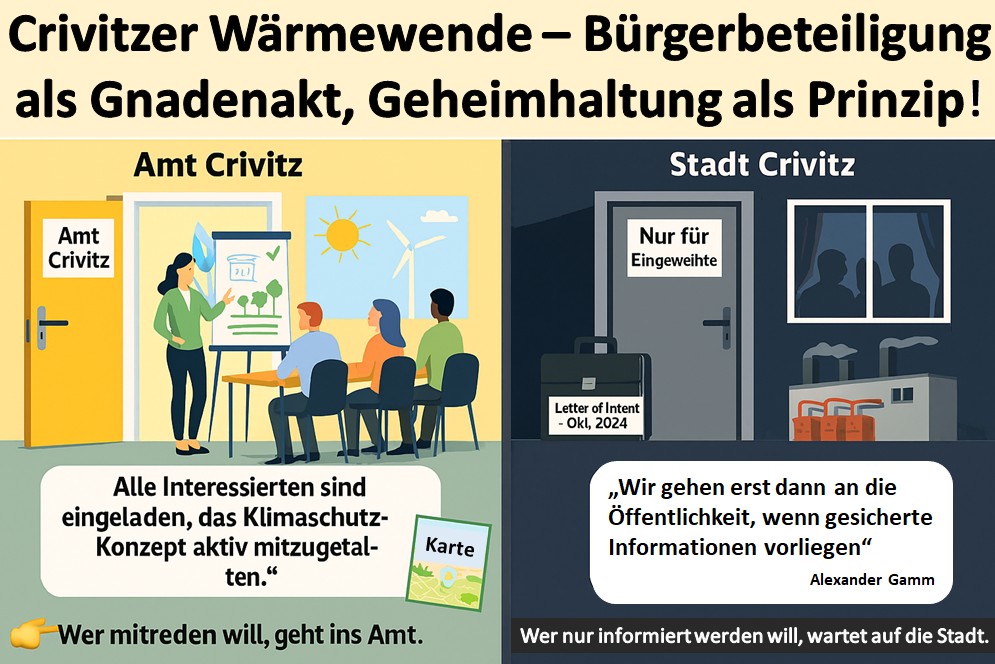

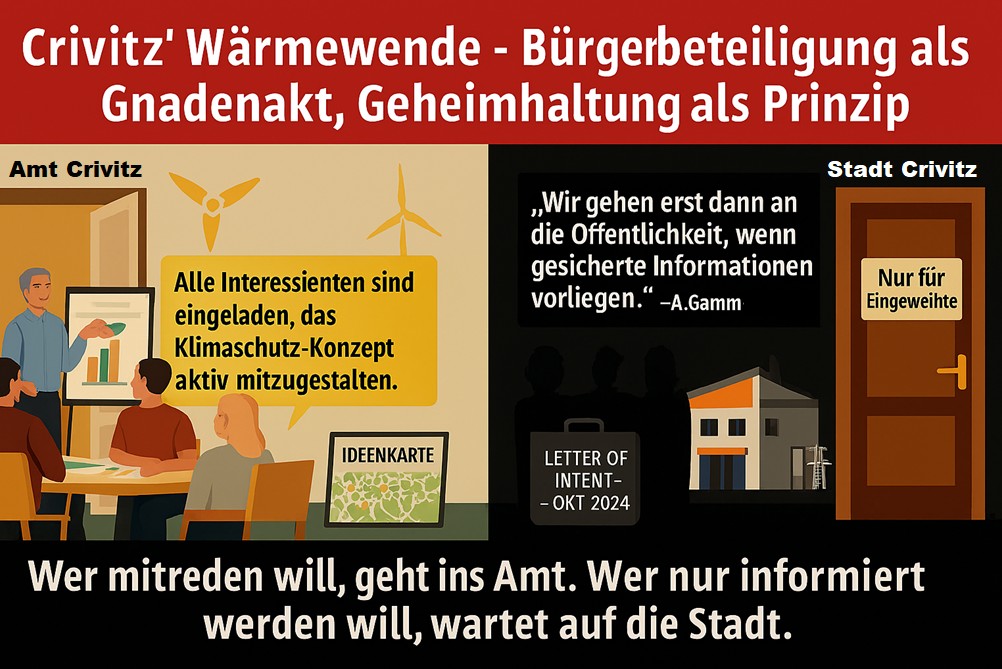

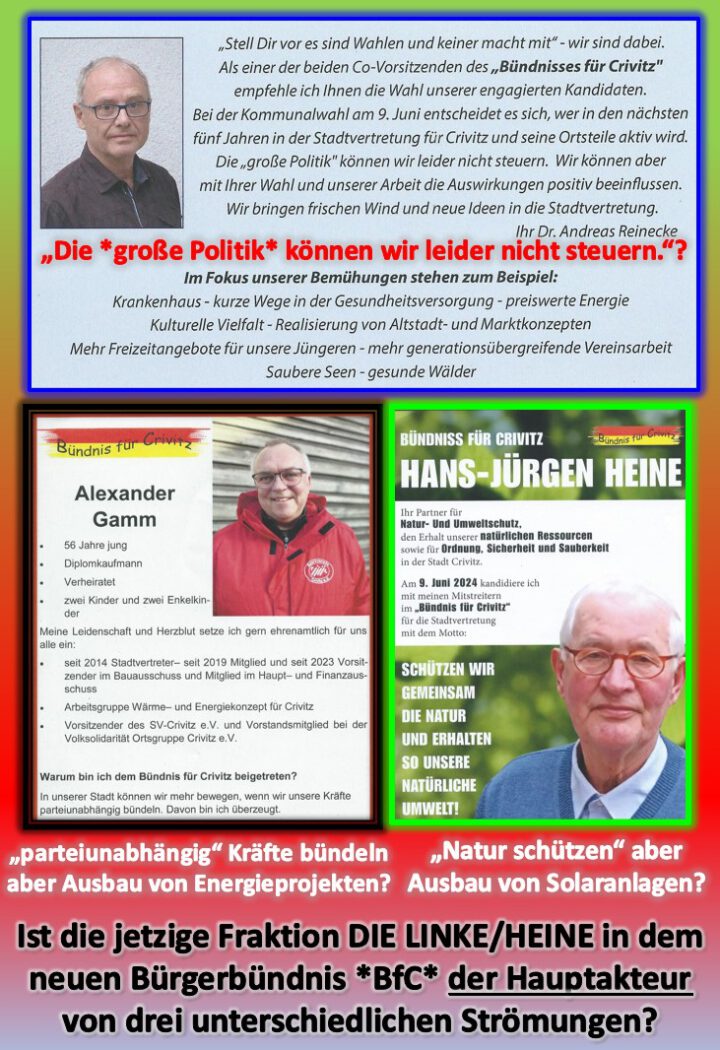

In Crivitz wird derzeit ein Schauspiel inszeniert, das den Titel „Wärmeplanung“ trägt. Die Bühne gehört der Stadtvertretung, die Regie führt Alexander Gamm, und die Bürger dürfen – wenn überhaupt – als Statisten am Rand stehen. Transparenz? Ein Fremdwort. Beteiligung? Ein Gnadenakt.

Bereits im Oktober 2024 wurde ein „Letter of Intent“ mit der WEMAG unterzeichnet – ein Vorvertrag, der die Gründung der Crivitzer Wärme-GmbH besiegelte. Verpflichtungen, Risiken, Kosten? Alles fein säuberlich geregelt, nur eben nicht für die Öffentlichkeit. Die Bürger erfuhren davon erst später, in einer Veranstaltung, bei der Alexander Gamm als „Sachverständiger“ die Eckpunkte in atemberaubendem Tempo präsentierte. Ein wahrer Gnadenakt: immerhin durften sie hören, was längst beschlossen war.

Doch damit nicht genug. In der Einwohnerfragestunde am 27. Oktober 2025 erklärte Herr Gamm: „Wir gehen erst dann an die Öffentlichkeit, wenn gesicherte Informationen vorliegen. Und außerdem ist noch nicht klar, wie die Fernwärme kommt und zu welchem Preis.“ Eine Aussage, die weniger nach Offenheit klingt, sondern vielmehr nach einer eleganten Begründung für fortgesetzte Geheimverhandlungen. Der Bürger soll erst dann miteinbezogen werden, wenn alles fertig ist – wenn Verträge unterschrieben, Gesellschaften gegründet und Anteile verteilt sind. Eine bemerkenswert kuriose Herangehensweise an ein Projekt, das die gesamte Stadt betrifft.

Besonders pikant sind die Beteiligungsverhältnisse: Bei der Crivitzer Wärme-GmbH wurde am Ende ein 50:50-Modell mit der WEMAG präsentiert – die Stadt Crivitz und die WEMAG gleichberechtigt, zumindest auf dem Papier. Doch beim Windgebiet Crivitz West (Krudopp) sieht es anders aus: Dort heißt es angeblich 40:60 – mit 60 % für die WEMAG und nur 40 % für die Stadt. Wo also bleibt die kommunale Kontrolle? Die Bürger erfahren es nicht. Sie dürfen bestenfalls irgendwann im Nachhinein lesen, dass Gesellschaften gegründet wurden – mit kommunalem Anteil, aber ohne echte Mitsprache.

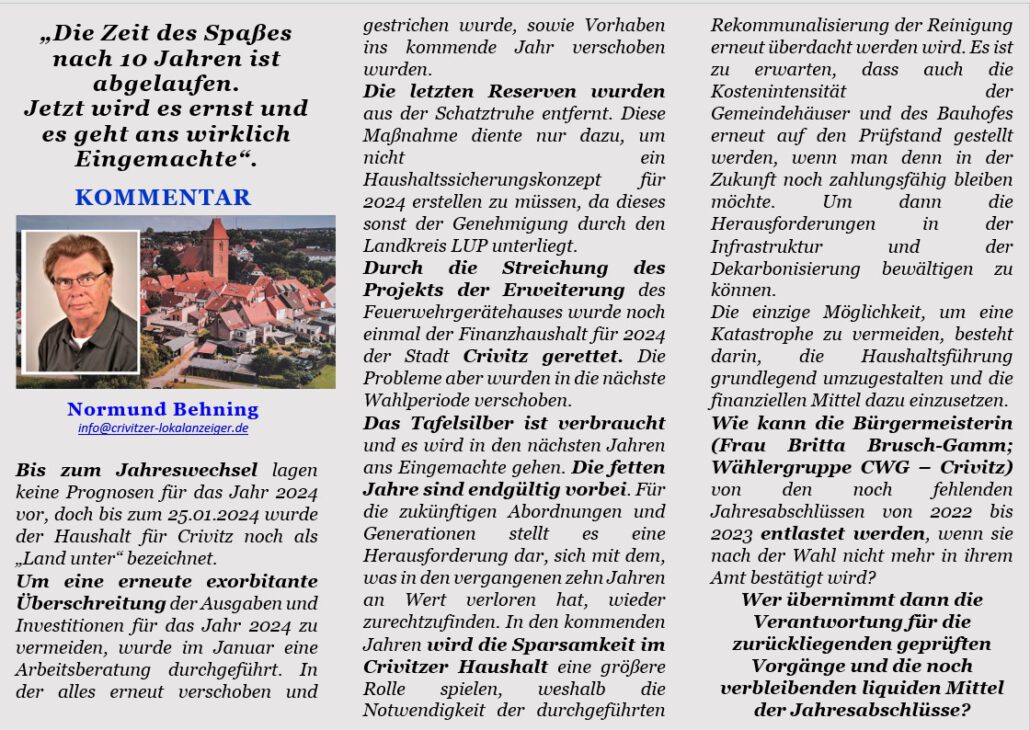

In der Crivitzer Neustadt soll ein Heizhaus entstehen, ausgestattet mit Hochleistungswärmepumpen. Klingt modern, klingt nachhaltig – wenn man die Details kennen würde. Ein „Referenzkunde“ aus Schleswig-Holstein soll die Wirtschaftlichkeit sichern. Die übrigen Crivitzer Bürger? Vielleicht irgendwann, vielleicht auch nicht. Biogas fällt aus, Diesel und Gas stehen zur Debatte – Lösungen, die nicht unbedingt dem Ideal einer nachhaltigen Wärmewende entsprechen. Aber wer fragt schon nach, wenn die Antworten ohnehin im Geheimen bleiben.

Und hier zeigt sich der eigentliche Widerspruch: Während die Stadt Crivitz ihre Sitzungen lieber nichtöffentlich abhält und Einladungen exklusiv verteilt, zeigt das Amt Crivitz mit seiner Klimamanagerin, wie echte Beteiligung aussieht. In ihrer Einladung heißt es: „Alle Interessierten sind eingeladen, das Klimaschutz-Konzept aktiv mitzugestalten.“ Und weiter: „Ziel des Workshops ist es, praktikable Klimaschutz-Ideen zu finden in den Bereichen, in denen die Bürger viel Einfluss haben oder hoch betroffen sind.“

Das Amt organisiert Workshops am 2. Dezember in Crivitz und am 3. Dezember in Banzkow, jeweils mit Vorträgen von Energieberatern, Thementischen zu erneuerbaren Energien, Mobilität und privaten Haushalten sowie einem Infotisch mit Material zum Mitnehmen. Dazu eine Online-Ideenkarte, die bis Ende Januar zugänglich ist – ohne Anmeldung, für alle Bürger offen. Transparenz als Prinzip, nicht als Ausnahme.

Und mit im Zentrum des Geschehens in der Stadt Crivitz: Alexander Gamm – auf Facebook auch unter dem Namen Paul Hermann unterwegs. Mal tritt er als Bauausschussmitglied der Stadt Crivitz auf, mal als Vorsitzender der Arbeitsgruppe Wärme und Energie, mal als CWG-Fraktionsmann, mal als Ehemann der Bürgermeisterin. Doch egal in welcher Rolle: die Fäden laufen stets bei ihm zusammen. Er ist es, der die vertraulichen Treffen mit der WEMAG mit vorbereitet, die Abläufe organisiert und schließlich als „Experte“ vor die Öffentlichkeit tritt – allerdings nur, um ausgewählte Informationen in wohl dosierten Häppchen zu servieren. Bürgerbeteiligung? Ja, aber nur solange sie nicht stört und die Regie im Hintergrund ungestört bleibt.

Fazit:

Die Crivitzer Wärme-GmbH, das Windgebiet Ost, das Heizhaus in der Neustadt – all das sind Projekte, die unsere Zukunft bestimmen. Doch während das Amt Crivitz die Bürger einlädt, Ideen zu entwickeln und mitzudiskutieren, setzt die Stadt Crivitz weiter auf Geheimhaltung. Transparenz wird als Gnadenakt verkauft, Beteiligung als Pflichtübung.

Ironisch gesagt: Crivitz erfindet die Demokratie neu – als exklusives Insider-Spiel. Wer wirklich mitreden will, muss ins Amt gehen. Wer nur informiert werden will, darf auf die Stadt warten.

14.Nov.2025 /P-headli.-cont.-red./467[163(38-22)]/CLA-303/42-2025

Akzeptanz durch Beteiligung? Der neue Entwurf im Check!

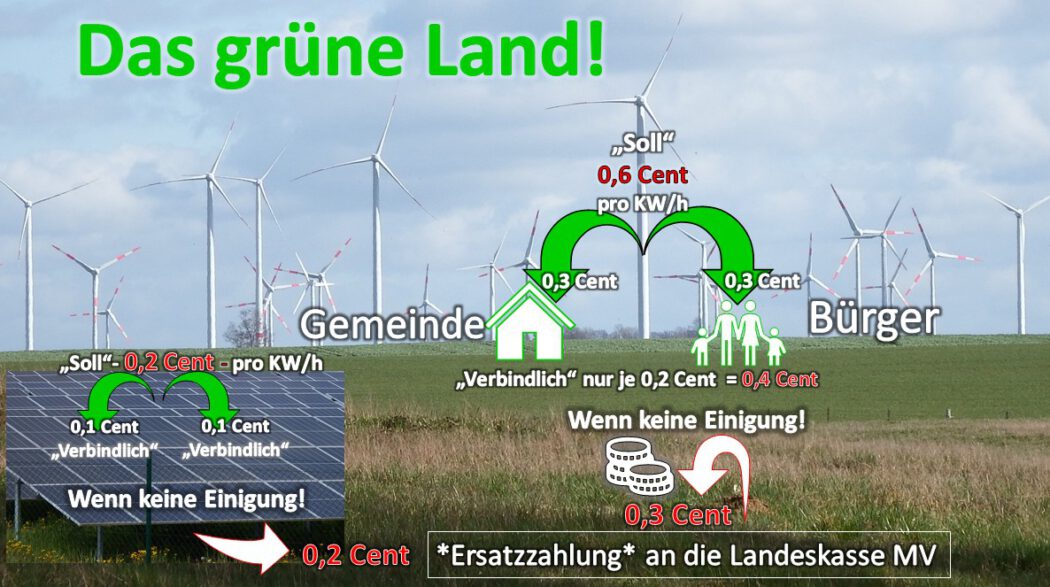

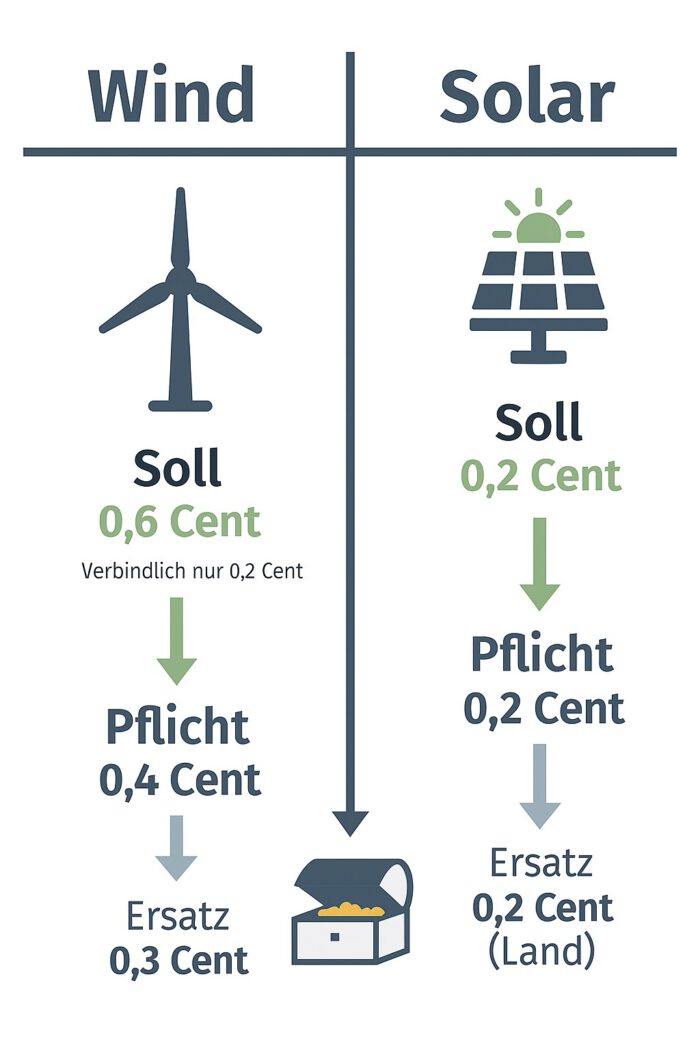

Die SPD- und Linke-geführte Landesregierung von MV hat einen neuen Entwurf des Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetzes (BüGembeteilG M-V) vorgelegt. Es soll die Menschen stärker am Ausbau von Wind- und Solarenergie beteiligen und gleichzeitig die Akzeptanz für neue Anlagen erhöhen. Auf dem Papier klingt das nach Fortschritt – doch wer genauer liest, erkennt schnell: Die Beteiligung bleibt kompliziert, unverbindlich und für die Bürger meist nur ein Versprechen.

Der Wirtschaftsminister Herr Minister Dr. Wolfgang Blank präsentierte den Entwurf mit Nachdruck:

„Wind und Sonne: Wer profitiert wirklich?“

Was steht im Gesetzentwurf?

Im sogenannten Standardmodell für Windräder sollen Gemeinden 0,3 Cent pro Kilowattstunde erhalten und die Bürger ebenfalls 0,3 Cent – zusammen also 0,6 Cent. Das ist die Zahl, mit der die Landesregierung wirbt. Allerdings handelt es sich nur um eine Soll-Regelung. Verbindlich ist lediglich eine Beteiligung von 0,2 Cent für die Gemeinde und 0,2 Cent für die Bürger.

Bei Solarparks sind die Beträge noch kleiner: jeweils 0,1 Cent pro Kilowattstunde für Gemeinde und Bürger. Gemeinden können außerdem statt Zahlungen auch Anteile an Anlagen erwerben oder ganze Anlagen kaufen – eine Option, die in der Praxis wohl nur selten genutzt wird.

Wie laufen die Verhandlungen?

Bei Windrädern: Alle Gemeinden im Umkreis von 2,5 Kilometern müssen einbezogen werden. Bei Solarparks: Nur die Standortgemeinde ist beteiligt. Wenn mehrere Gemeinden betroffen sind, müssen sie sich auf eine gemeinsame Verhandlungsführung einigen. Tun sie das nicht, übernimmt automatisch das zuständige Amt.

Kommt keine Einigung zustande, greift die Ersatzzahlung:

Das Geld fließt nicht direkt an die Gemeinde, sondern in ein Sondervermögen des Landes und wird im jeweiligen Landkreis für „akzeptanzsteigernde Maßnahmen“ verwendet. Die Gemeinde hat keinen direkten Zugriff, sie kann lediglich Anträge stellen. Für die Bürger bedeutet das: Sie bleiben außen vor, es sei denn, ihre Gemeinde hat zuvor eine Vereinbarung mit dem Betreiber getroffen.

Die Kernfrage: Bleibt der Bürger außen vor?

Kritik der Opposition

Die Opposition spart nicht mit deutlichen Worten:

Was heißt das für die Bürger?

Für die Menschen vor Ort bleibt die Beteiligung nach dem jetzigen Entwurf des Gesetzes unsicher. Wenn eine Vereinbarung zustande kommt, können kleine Beträge auf der Stromrechnung oder Direktzahlungen fließen – spürbar, aber meist überschaubar. Wenn die Verhandlungen scheitern, landet das Geld beim Land, der Landkreis entscheidet über die Verwendung, und der Bürger sieht davon nichts direkt.

Ironisch gesagt: Die Windräder drehen sich vor der Haustür, die Beteiligung dreht sich um Verhandlungen – und wenn die scheitern, dreht sich das Geld Richtung Landeskasse.

Nachtrag:

Windeignungsgebiet – 43/25 bei Crivitz (OT-Wessin) – Fristen verstrichen, Beteiligung verpufft?

Nach dem jetzigen Entwurf des Bürgerbeteiligungsgesetzes 2.0 gilt eine klare Regel: Innerhalb von zwölf Monaten nach Genehmigung einer Anlage müssen Betreiber und Gemeinden eine Beteiligungsvereinbarung schließen. Bei Windrädern sind alle Gemeinden im Umkreis von 2,5 Kilometern beteiligt, bei Solarparks nur die Standortgemeinde. Kommt keine Einigung zustande, greift die Ersatzzahlung an das Land, die in ein Sondervermögen fließt und über den Landkreis verteilt wird – nach einem gestellten ANTRAG der Gemeinde- Bürger profitieren dann nicht direkt.

Im Windeignungsgebiet 43/25 bei Wessin, wo bis zu 20 Windräder entstehen sollen, ist diese Frist jedoch schon Geschichte. Die Genehmigung wurde am 4. Oktober 2024 erteilt, die Öffentlichkeit erfuhr davon erst im Februar 2025. Selbst wenn das Gesetz im Dezember 2025 beschlossen wird, wäre die Frist längst verstrichen – ironisch gesagt: die Beteiligung ist schon verfrühstückt, bevor das Gesetz überhaupt gilt.

Hinzu kommt: Bereits rund 60 % der Fundamente für die 20 Windenergieanlagen sind fertiggestellt. Es wird also längst aktiv gebaut, während die Beteiligungsdebatte noch auf dem Papier geführt wird. Die Bürgermeisterin von Crivitz, Britta Brusch-Gamm, stellte am 17. März 2025 im Bericht zu wichtigen Angelegenheiten klar: „Bis zum heutigen Tag haben keine Gespräche mit dem Bauherrn stattgefunden.“ Damit ist deutlich: Verhandlungen sind nicht nur gescheitert, sie haben faktisch gar nicht stattgefunden.

Besonders bemerkenswert ist ihre politische Stellungnahme aus Juli 2024 an den regionalen Planungsverband Westmecklenburg, als die Stadt Crivitz noch große Pläne hatte: „Wir würden gern, im Rahmen des Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz MV, aus Mangel an eigener Fläche in diesem Gebiet, ein ‚physisches‘ Windrad haben wollen – weil 20 % Beteiligung deutlich mehr als ein einzelnes Windrad wären und damit der vernünftige Nutzen für unsere Gemeinde gleichzeitig ein wesentlich besserer wäre.“ Damals wollte man noch groß einsteigen. Heute stellt sich die Frage: Ist das alles nur Luft – oder bezieht sich diese Vision inzwischen auf das Gebiet Crivitz-Ost bei Krudopp, das aktuell im Bauausschuss heiß diskutiert werden soll?

Und doch gab es Kontakt: Am 7. April 2025 beschloss die Stadtvertretung Crivitz einen Nutzungsvertrag mit der Energieallianz MV Projekt Nr. 11 GmbH & Co. KG – für Wege, Leitungen und Kranstellplätze. Einnahmen winken, aber von echter Bürgerbeteiligung bleibt nichts übrig. Für Crivitz bedeutet das: erst einmal leer ausgehen. Wahrscheinlich läuft es auf eine Ersatzzahlung an das Land hinaus, über die der Landkreis entscheidet. Ob die Nachbargemeinden Zapel und Barnin im Stillen verhandeln, ist unklar. Bekannt ist nur, dass sie ihre eigenen Energieparkpläne schon 2024 zurückgezogen haben und einst gemeinsam mit Crivitz (Ortsteil Wessin) auftreten wollten – eine Bekundung, die inzwischen zwölf Monate alt ist.

So bleibt die ironische Pointe: Während die Windräder schon gebaut werden – sind die Fristen für die Bürgerbeteiligung längst vorbei, oder etwa nicht? Für Wessin ist das Gesetz damit nur noch ein Kapitel im Lehrbuch der verpassten Chancen.

Fazit:

Der Entwurf des Bürgerbeteiligungsgesetz 2.0 verspricht Teilhabe, liefert aber vor allem komplizierte Soll-Regeln. Die groß angekündigten 0,6 Cent pro Kilowattstunde sind eher ein politisches Schaufenster als ein verbindlicher Anspruch. In der Praxis bleibt nur die Pflicht zu 0,2 Cent – ein Betrag, der kaum Begeisterung weckt.

Scheitern die Verhandlungen, fließt das Geld als Ersatzzahlung ins Land, nicht in die Gemeindekasse. Damit bleibt der Bürger Zuschauer, während Betreiber und Verwaltung die eigentlichen Akteure sind. Am Ende ist es weniger Beteiligung als ein eleganter Weg, Zustimmung zu kaufen, ohne echte Mitbestimmung zu gewähren.

12.Nov.2025 /P-headli.-cont.-red./466[163(38-22)]/CLA-302/41-2025

Demokratie hat sich hier offenbar eine verlängerte Auszeit genommen.

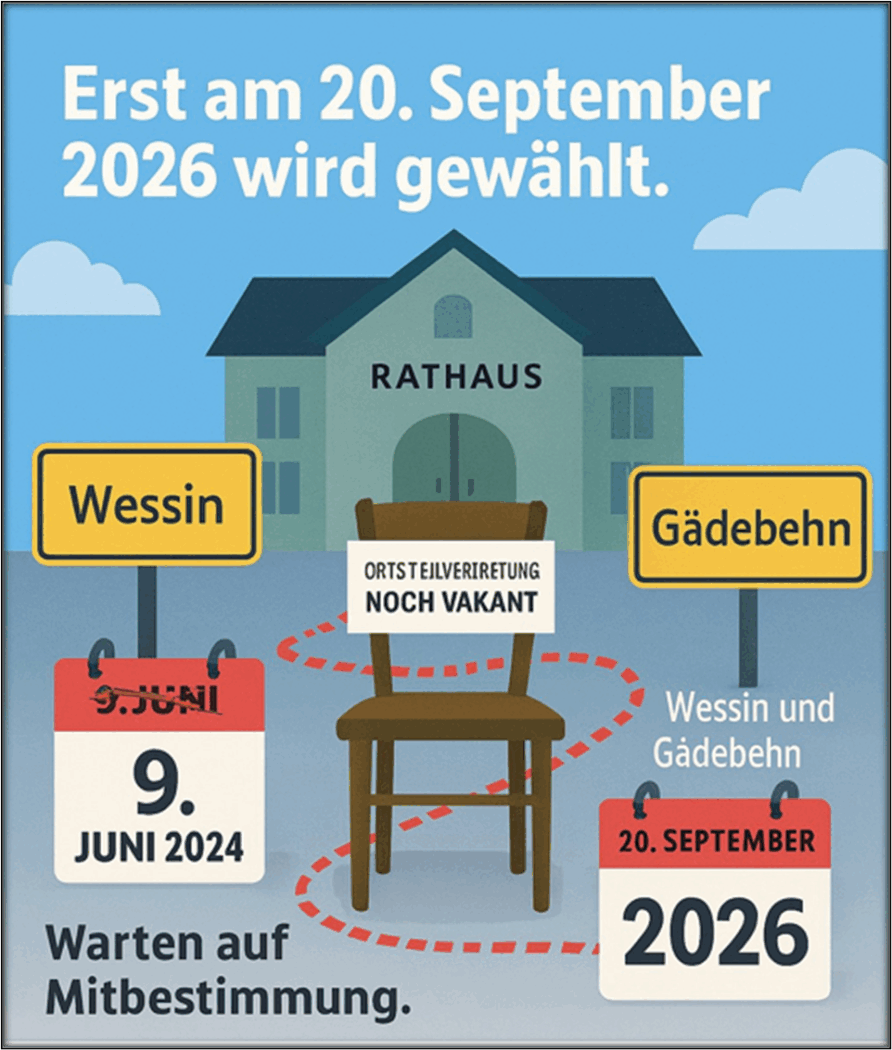

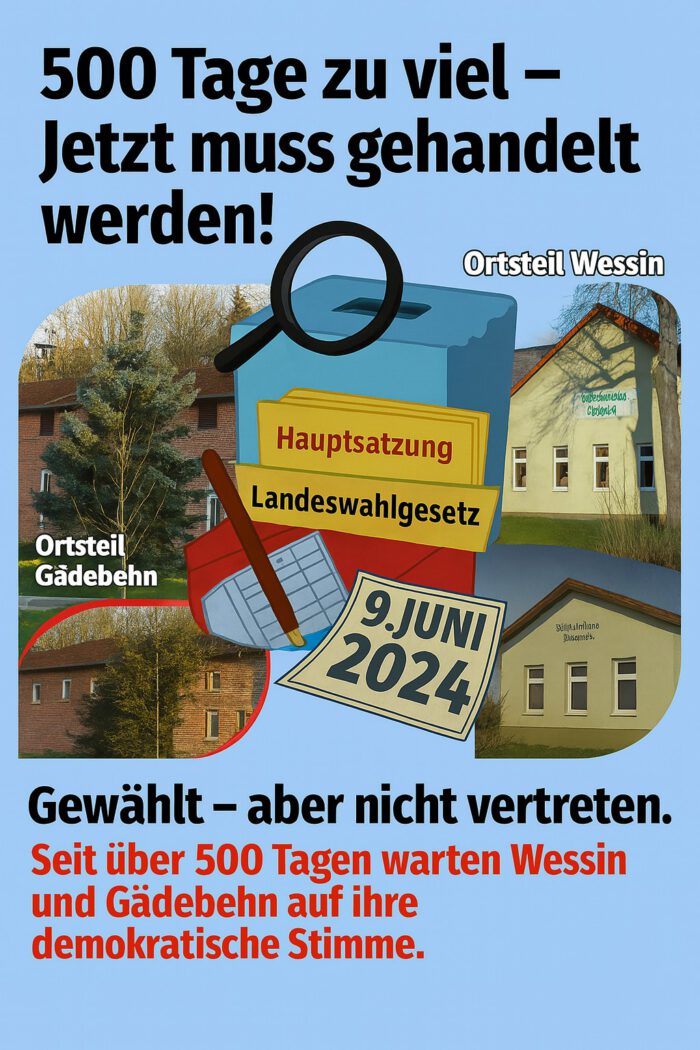

Es gibt diese besonderen Momente in der Kommunalpolitik, in denen man sich fragt, ob die Uhr nicht nur langsam tickt, sondern ob sie schlicht den Dienst quittiert hat. Genau so wirkt es derzeit in Crivitz, wo die Bürgerinnen und Bürger der Ortsteile Wessin und Gädebehn seit über 500 Tagen geduldig auf ihre demokratisch gewählten Ortsteilvertretungen warten – und nun erfahren mussten, dass sie noch weitere 320 Tage Geduld aufbringen sollen. Wie in der Stadtvertretersitzung am 27. Oktober 2025 verkündet wurde, soll die direkte Wahl der Ortsteilvertretungen erst am 20. September 2026 stattfinden. Das ist nicht weniger als zwei Jahre und drei Monate nach der Kommunalwahl 2024. Man könnte sagen: Demokratie braucht hier nicht nur einen langen Atem, sondern auch ein bequemes Sitzkissen und eine Thermoskanne für die Wartezeit.

Dabei hätte alles ganz anders laufen können – wenn man denn gewusst hätte, dass es überhaupt eine Wahl geben könnte. Denn zur Kommunalwahl 2024 bestand die Möglichkeit, die Ortsteilvertretungen direkt zu wählen. Nur: Das war offenbar ein gut gehütetes Geheimnis, fast so, als stünde es in einer Fußnote, die niemand liest. In der Stadtvertretersitzung wurde beteuert, dass diese Option für viele „völlig neu“ gewesen sei. Man könnte meinen, dass Wahlmöglichkeiten zur Wahl gehören – aber in der Stadt Crivitz scheint das eher ein optionales Extra zu sein, das man nur auf Nachfrage erhält.

Nun also die Lösung: Die Wahl der Ortsteilvertretungen wird mit der Landtagswahl am 20. September 2026 zusammengelegt. Das spart Kosten, vereinfacht Abläufe und ist organisatorisch sicher bequem. Für die Bürgerinnen und Bürger bedeutet das allerdings: Noch einmal zehn Monate, zwei Wochen und zwei Tage warten – auf eine Wahl, die längst hätte stattfinden können. Und wenn sie dann endlich wählen dürfen, bleibt der neuen Vertretung gerade einmal zwei Jahre und acht Monate im Amt, bevor schon wieder neu gewählt wird. Demokratie auf Zeit, könnte man sagen. Oder: Ein Hoch auf die Effizienz – wenn man Effizienz als die Kunst versteht, Dinge möglichst lange hinauszuzögern. Und wer kandidieren will, sollte den Kalender zücken: Der letzte Tag zur Einreichung von Bewerbungen für die direkte Wahl ist der 7. Juli 2026.

Besonders charmant ist dabei die stille Voraussetzung, die niemand so recht aussprechen wollte: Die derzeitigen Ortsteilvertreter aus dem Jahr 2019 sollen bitte noch ein weiteres Jahr durchhalten – ganz ohne frische Legitimation, aber mit viel Geduld. Denn nur wenn sie ihre Bereitschaft bekunden, bis zum Wahltermin im Amt zu bleiben, kann die Übergangsphase überhaupt funktionieren. Falls nicht, droht ein demokratisches Vakuum – oder wie man in Crivitz sagen würde: eine kreative Pause im Mitbestimmungsprozess. Statt von „Sabbatical“ zu sprechen, sagen wir es lieber klar: Die Demokratie hat sich hier offenbar eine verlängerte Auszeit genommen.

Die Ironie liegt nicht nur im Zeitverlauf, sondern auch in der Tatsache, dass Demokratie hier nicht an fehlendem Engagement scheitert, sondern an Verfahrensschleifen, Satzungswirrwarr und organisatorischer Bequemlichkeit. Die Bürger von Wessin und Gädebehn haben gewählt. Sie haben sich eingebracht. Sie haben auf demokratische Verfahren vertraut. Und sie warten. Seit über 500 Tagen. Nun sollen sie noch 320 weitere Tage warten – auf eine Wahl, die längst hätte stattfinden können.

Demokratie beginnt vor Ort. Aber in Crivitz scheint sie erst einmal auf Urlaub zu sein – mit offenem Rückflugdatum und vielleicht sogar einem verlängerten Aufenthalt.

Fazit:

Die Geschichte von Wessin und Gädebehn zeigt, wie Demokratie im Schneckentempo zur Farce werden kann. Über 500 Tage ohne Vertretung, weitere 320 Tage bis zur Wahl – und das alles, obwohl die Möglichkeit längst bestand. Statt Bürgernähe gibt es Verfahrensschleifen, statt Mitbestimmung eine verlängerte Wartezeit. Am Ende bleibt der Eindruck: Demokratie ist zwar versprochen, aber sie kommt verspätet – wie ein Zug, der immer wieder auf unbestimmte Zeit verschoben wird. Und wer glaubt, dass Bürgerbeteiligung selbstverständlich ist, lernt in Crivitz: Sie ist eher ein Geduldsspiel.

06.Nov.2025 /P-headli.-cont.-red./465[163(38-22)]/CLA-301/40-2025

Windeignungsgebiet 43/25 bei Wessin: Ein Lehrstück über Macht, Natur und die stille Last der Bürger

Was als Fortschritt verkauft wird, fühlt sich für viele Menschen im Ortsteil Wessin und den umliegenden Dörfern wie ein Rückschritt an. Das Windeignungsgebiet 43/25, in dem bis zu 20 Windenergieanlagen entstehen sollen, ist nicht nur ein technisches Großprojekt – es ist ein politisches Drama, ein ökologischer Kraftakt und ein wirtschaftliches Spiel mit ungleichen Einsätzen. Es ist die Geschichte einer Region, die sich bemüht, gehört zu werden, während Entscheidungen über ihre Zukunft längst in anderen Räumen getroffen wurden – nicht zuletzt in unmittelbarer Nähe zum Umspannwerk der WEMAG AG.

Bereits im Sommer 2024 zeichnete sich ab, dass die Stadt Crivitz mit ihrer Bürgermeisterin Britta Brusch-Gamm (CWG) nicht bereit war, die Pläne für das Windgebiet widerspruchslos hinzunehmen. In einer politischen Stellungnahme, gerichtet an den Regionalen Planungsverband sowie an Mitglieder des Kreistags und Landtags, formulierte sie eindringlich die Sorgen und Einwände der Stadt. Die Region rund um Barnin, Zapel und Wessin sei ökologisch sensibel, eine Vogelschutzzone der Stufe 3 – nicht die höchste Schutzklasse, aber dennoch ein wertvolles Nahrungshabitat für zahlreiche Arten. Der Investor hatte seine Bauunterlagen vorgelegt, doch die Stadt verweigerte das gemeindliche Einvernehmen. Es fehlten Unterlagen, Nachbesserungen blieben aus. Die Stadt reagierte mit einer Veränderungssperre, wollte eigene Untersuchungen anstoßen, eine alternative Planung entwickeln – ein letzter Versuch, Einfluss zu nehmen.

Doch die Kommunikation blieb brüchig. Der Regionale Planungsverband reagierte auf die Einwände der Stadt mit knappen Worten: „Dem Hinweis wird nicht gefolgt.“ Wirtschaftliche Teilhabe sei gesetzlich geregelt, aber nicht Gegenstand der Regionalplanung. Auch das zuständige Ministerium schwieg. Die rechtlichen Rahmenbedingungen änderten sich durch das Wind-an-Land-Gesetz, die kommunale Planung wurde entwertet. Die Bürgermeisterin sprach später von einem „Plan für NICHTS“. Ein bitteres Fazit, das die Ohnmacht der lokalen Ebene gegenüber übergeordneten Interessen offenlegt.

Während die Stadt öffentlich um Mitsprache rang, formierte sich im Hintergrund eine neue Dynamik. Die Arbeitsgruppe „Wärme und Energie“ der Stadt Crivitz wurde im August und September 2024 reaktiviert – unter Leitung von Alexander Gamm, Ehemann der Bürgermeisterin, CWG-Fraktionär. Auf Facebook tritt er unter dem Namen Paul Hermann auf, nicht als technischer Experte, sondern als politischer Gestalter. Seine Rolle ist komplex: Er ist Strippenzieher, Stratege und Teil eines Netzwerks, das sich zunehmend selbst organisiert und im nicht öffentlichen Teil ausschließlich berät. Mit Unterstützung der Landesenergieagentur LEKA MV entwickelte die Stadt ein Strombilanzkreismodell, das nicht nur öffentliche Gebäude, sondern auch Unternehmen und Privathaushalte versorgen sollte.

Die Idee war charmant: Wenn die Windräder schon kommen, sollen die Gemeinden wenigstens wirtschaftlich profitieren. „Wir sprachen beim zuständigen Ministerium vor und machten dort auf dieses Modell aufmerksam. Unsere Vorstellungen gehen noch weiter: dass wir das Strombilanzkreismodell gern nicht nur für unsere öffentlichen Gebäude nutzen wollten, sondern auch für die umliegenden Unternehmen und Privathäuser. DAS WÄRE AUS UNSERER SICHT EINE ECHTE BETEILIGUNG DER MENSCHEN, DIE DIE LAST TRAGEN. Wir würden gern, im Rahmen des Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz MV, aus Mangel an eigener Fläche in diesem Gebiet, ein physisches“ Windrad haben wollen – weil 20 % Beteiligung deutlich mehr als ein einzelnes Windrad wären und damit der vernünftige Nutzen für unsere Gemeinde gleichzeitig ein wesentlich besserer wäre.“

Eine völlig neue Denkweise und Herangehensweise zu diesem gesamten Windthema wurde sichtbar. Am 23.09.2024 wurde überraschend schnell eine Absichtserklärung (Letter of Intent, LoI) zur Zusammenarbeit bei der Entwicklung eines Wärmeversorgungsprojekts in der Stadt Crivitz vertraglich abgeschlossen. Während sich die Stadt Crivitz klammheimlich mit der WEMAG AG zusammentat, um eine eigene Wärmegesellschaft zu gründen, blieb die Öffentlichkeit – mal wieder – komplett außen vor. Natürlich gibt es diesen LoI, aber wer hätte gedacht, dass dieser Vertrag im Geheimen abgeschlossen wurde? Keine öffentliche Diskussion, keine Ausschussberatung, keine Bürgerinformation über Inhalte oder gegenseitige Verpflichtungen.

So erfuhr die Stadt Crivitz erst durch eine Veröffentlichung des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg (StALU WM) am 10. Februar 2025, dass die Genehmigung für den Bau und Betrieb der 20 Windkraftanlagen bereits am 4. Oktober 2024 erteilt worden war. Die Bürgermeisterin zeigte sich entrüstet Ihren Bericht vom 17.03.2025: „Der Bauherr hatte uns Beteiligungsmöglichkeiten zugesagt. Danach wollte man nicht mehr mit uns reden.“

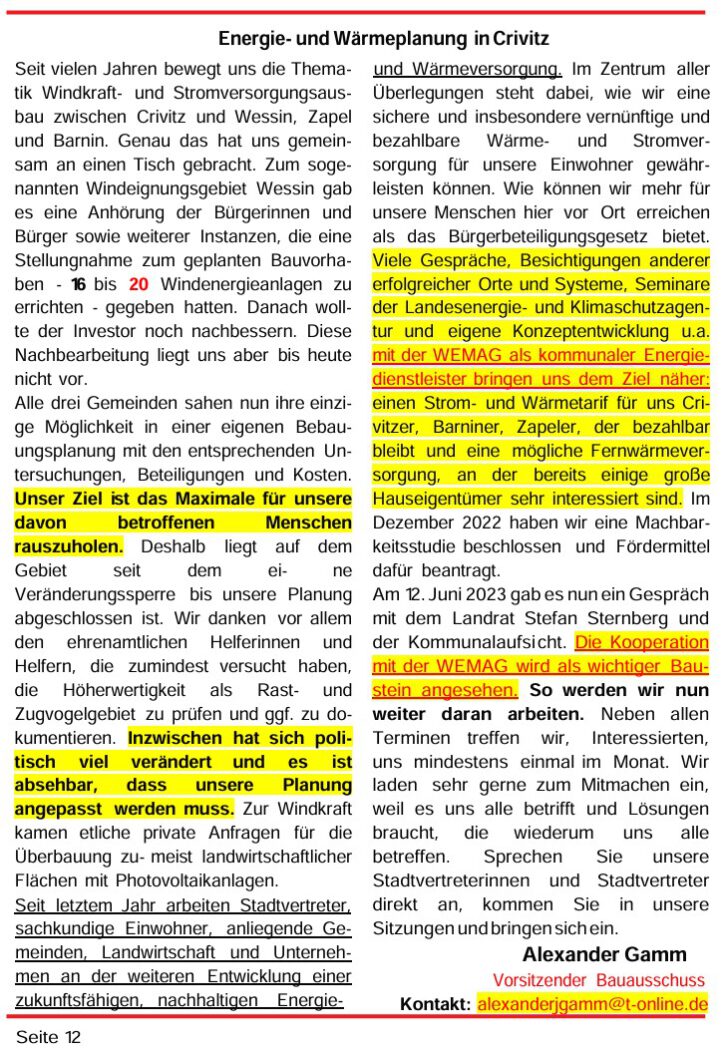

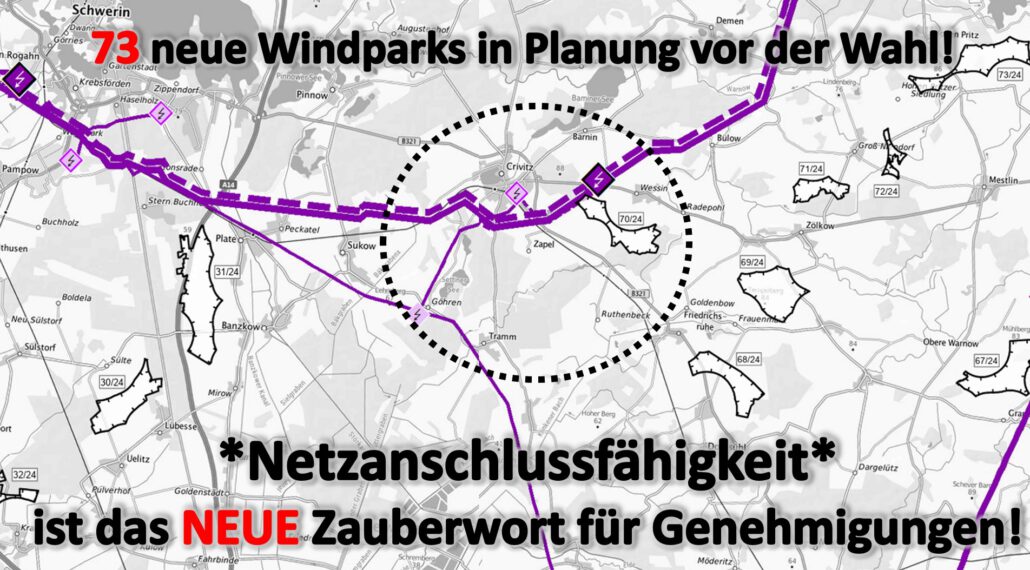

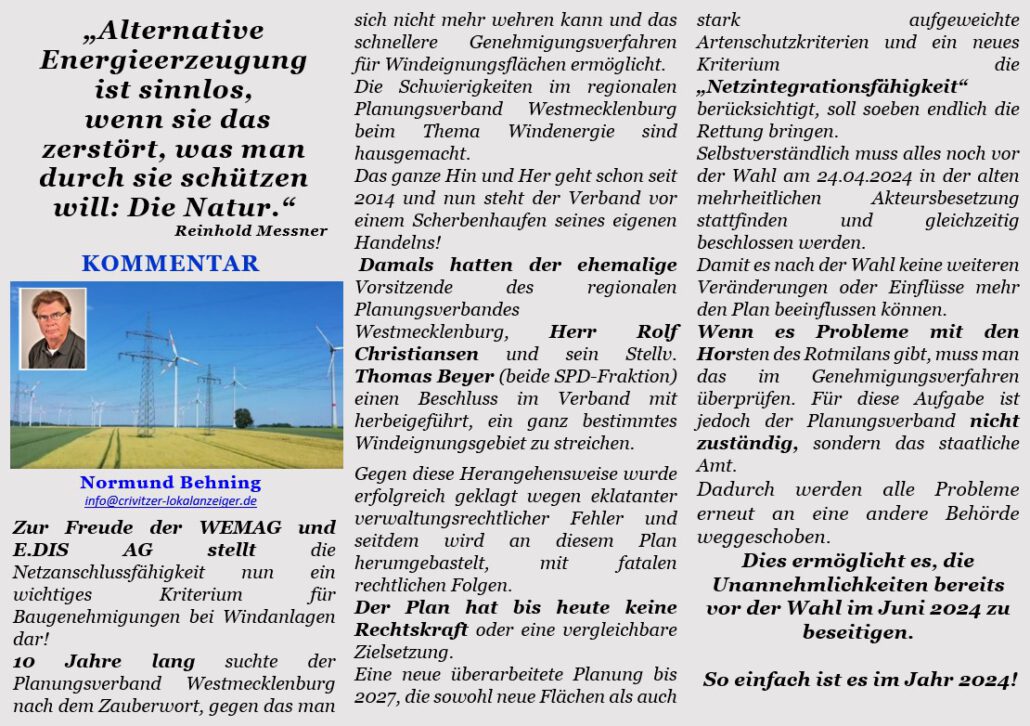

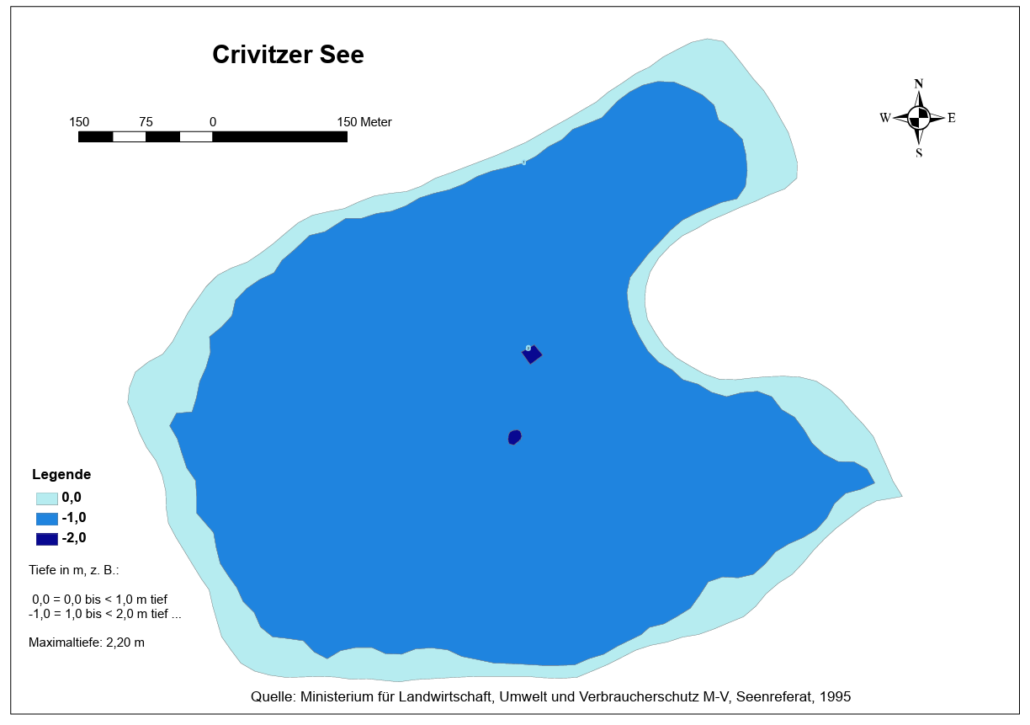

„Windeignungsgebiet 43/25 bei Wessin: Politisch als ‚überragendes öffentliches Interesse‘ deklariert – ökologisch jedoch ein Desaster“