29.Nov.2025 /P-headli.-cont.-red./468[163(38-22)]/CLA-304/43-2025

In Crivitz wird derzeit ein Schauspiel inszeniert, das den Titel „Wärmeplanung“ trägt. Die Bühne gehört der Stadtvertretung, die Regie führt Alexander Gamm, und die Bürger dürfen – wenn überhaupt – als Statisten am Rand stehen. Transparenz? Ein Fremdwort. Beteiligung? Ein Gnadenakt.

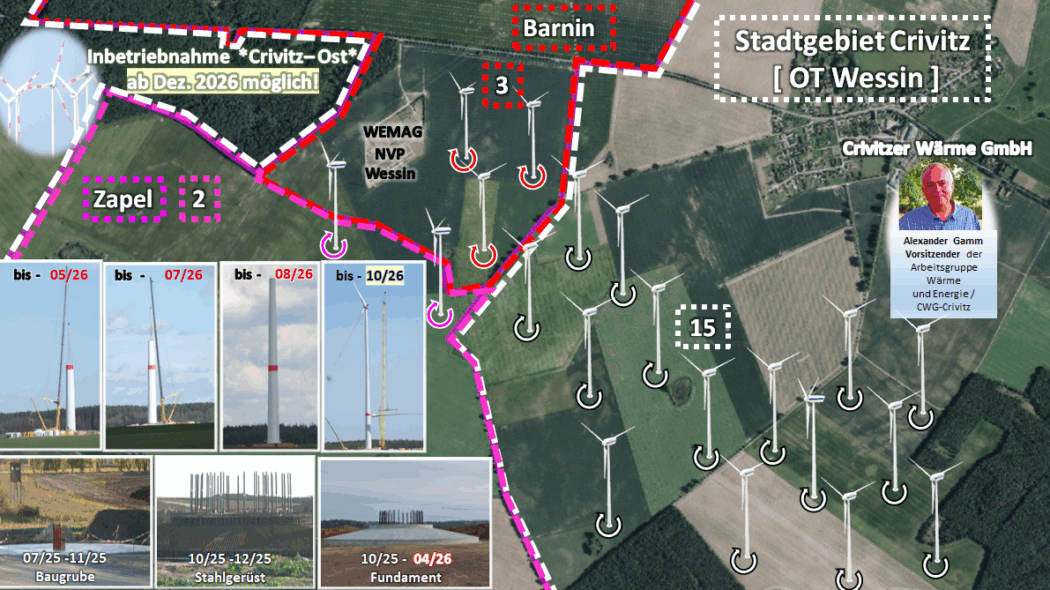

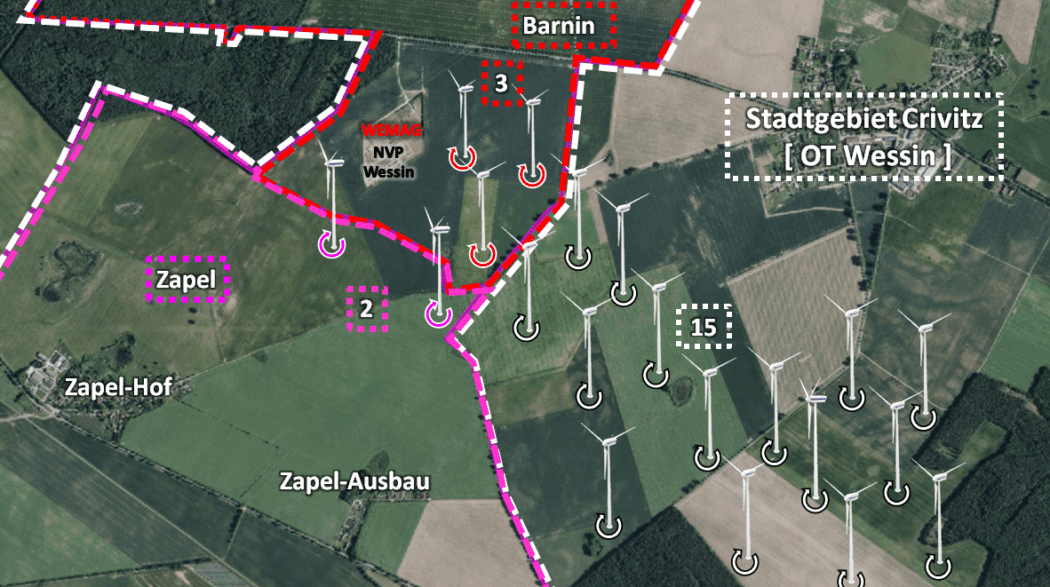

Bereits im Oktober 2024 wurde ein „Letter of Intent“ mit der WEMAG unterzeichnet – ein Vorvertrag, der die Gründung der Crivitzer Wärme-GmbH besiegelte. Verpflichtungen, Risiken, Kosten? Alles fein säuberlich geregelt, nur eben nicht für die Öffentlichkeit. Die Bürger erfuhren davon erst später, in einer Veranstaltung, bei der Alexander Gamm als „Sachverständiger“ die Eckpunkte in atemberaubendem Tempo präsentierte. Ein wahrer Gnadenakt: immerhin durften sie hören, was längst beschlossen war.

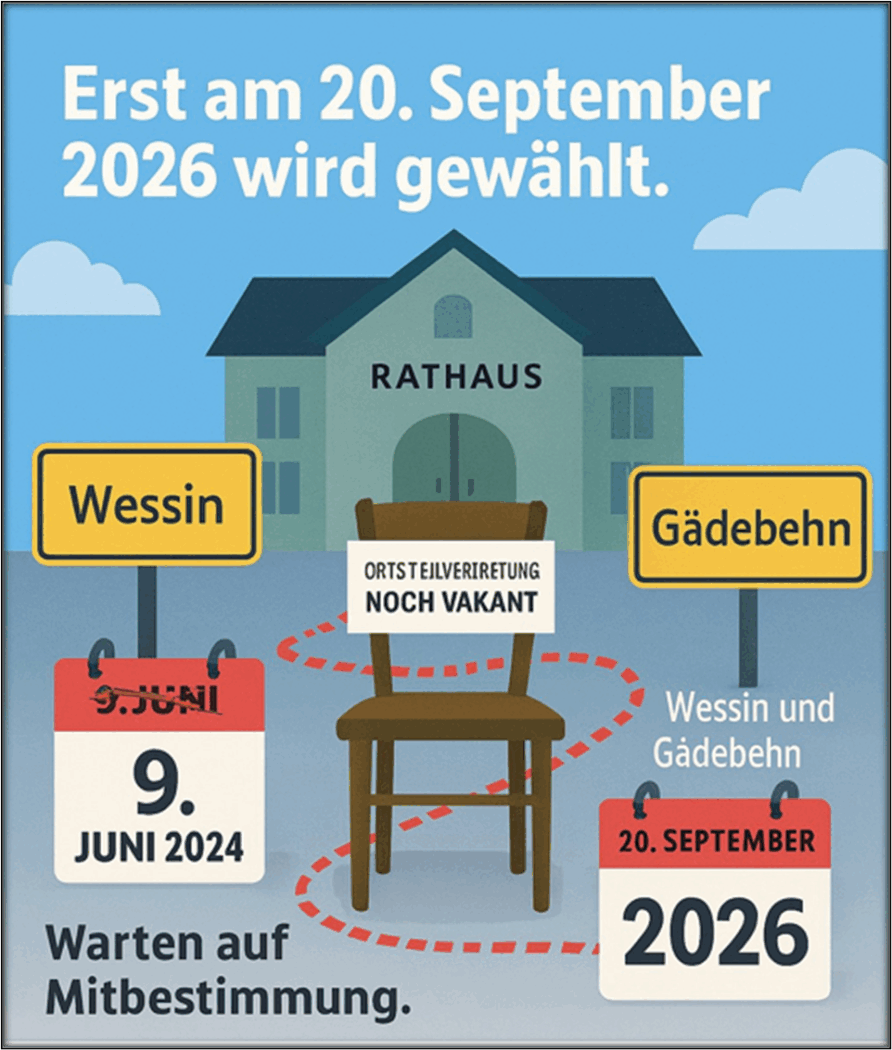

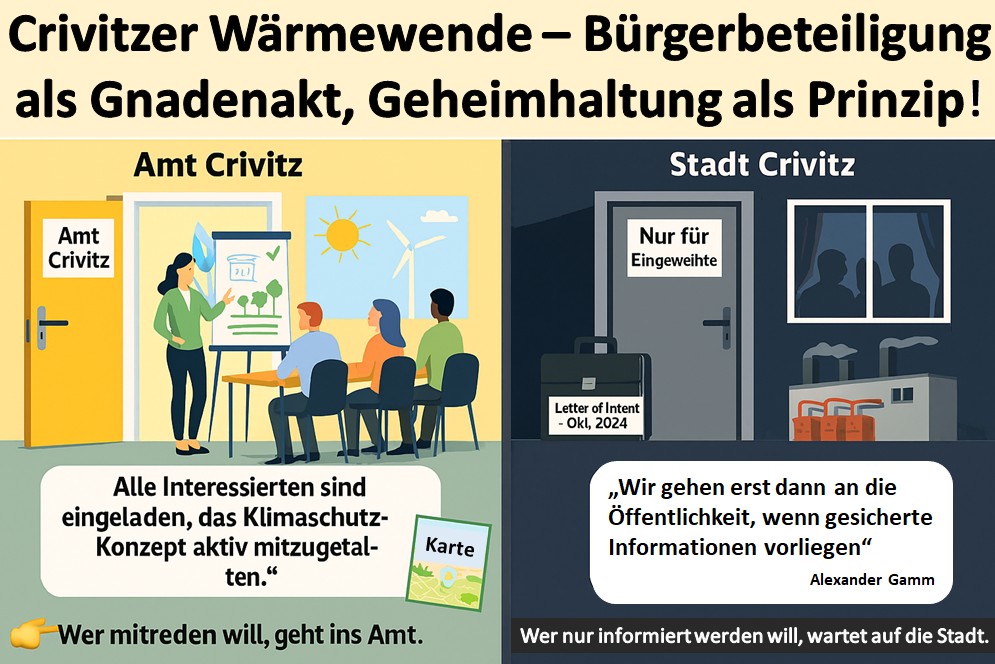

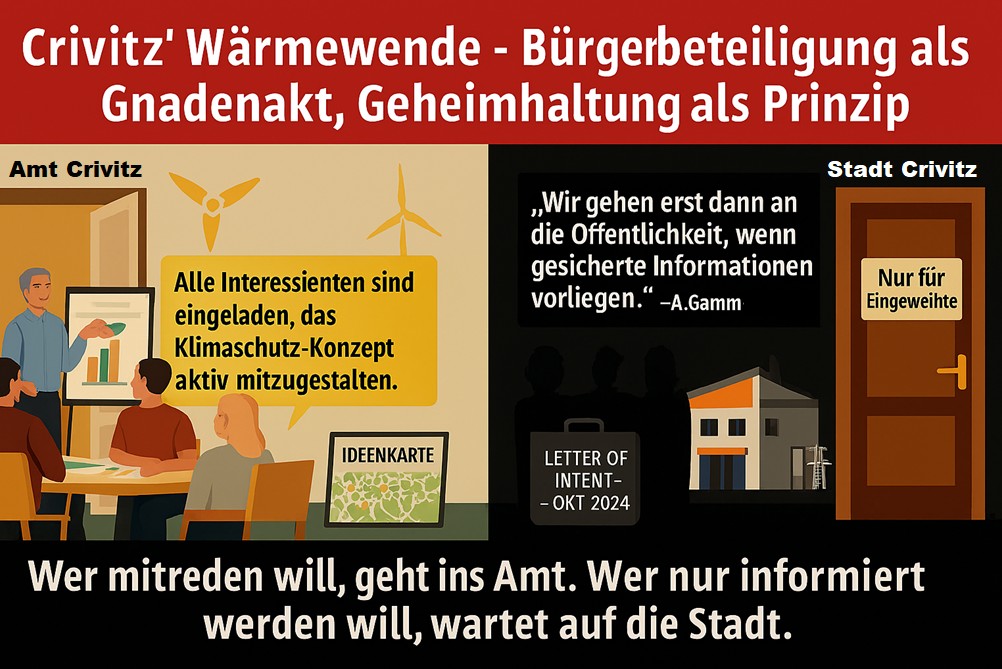

Doch damit nicht genug. In der Einwohnerfragestunde am 27. Oktober 2025 erklärte Herr Gamm: „Wir gehen erst dann an die Öffentlichkeit, wenn gesicherte Informationen vorliegen. Und außerdem ist noch nicht klar, wie die Fernwärme kommt und zu welchem Preis.“ Eine Aussage, die weniger nach Offenheit klingt, sondern vielmehr nach einer eleganten Begründung für fortgesetzte Geheimverhandlungen. Der Bürger soll erst dann miteinbezogen werden, wenn alles fertig ist – wenn Verträge unterschrieben, Gesellschaften gegründet und Anteile verteilt sind. Eine bemerkenswert kuriose Herangehensweise an ein Projekt, das die gesamte Stadt betrifft.

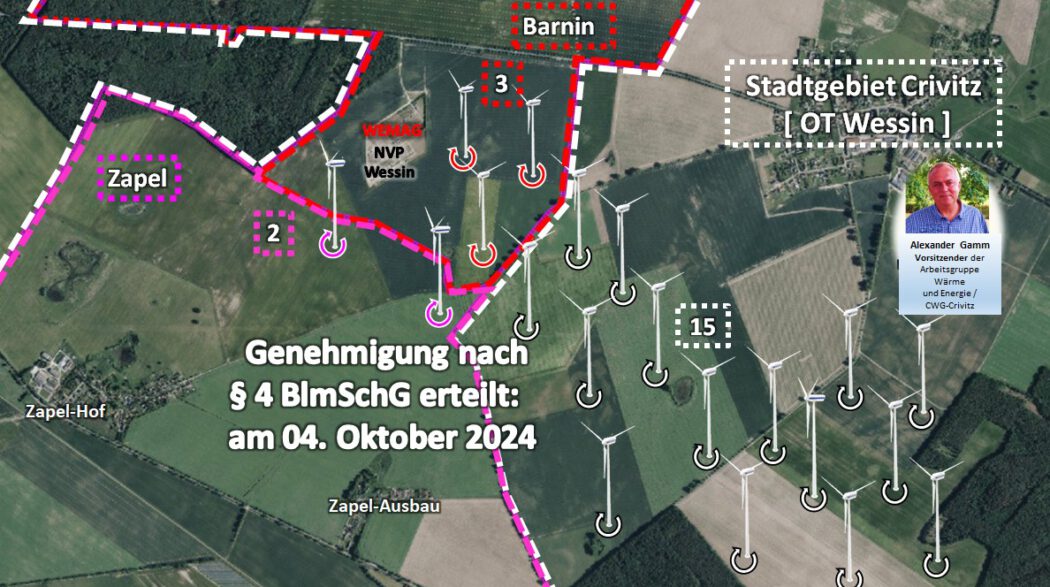

Besonders pikant sind die Beteiligungsverhältnisse: Bei der Crivitzer Wärme-GmbH wurde am Ende ein 50:50-Modell mit der WEMAG präsentiert – die Stadt Crivitz und die WEMAG gleichberechtigt, zumindest auf dem Papier. Doch beim Windgebiet Crivitz West (Krudopp) sieht es anders aus: Dort heißt es angeblich 40:60 – mit 60 % für die WEMAG und nur 40 % für die Stadt. Wo also bleibt die kommunale Kontrolle? Die Bürger erfahren es nicht. Sie dürfen bestenfalls irgendwann im Nachhinein lesen, dass Gesellschaften gegründet wurden – mit kommunalem Anteil, aber ohne echte Mitsprache.

In der Crivitzer Neustadt soll ein Heizhaus entstehen, ausgestattet mit Hochleistungswärmepumpen. Klingt modern, klingt nachhaltig – wenn man die Details kennen würde. Ein „Referenzkunde“ aus Schleswig-Holstein soll die Wirtschaftlichkeit sichern. Die übrigen Crivitzer Bürger? Vielleicht irgendwann, vielleicht auch nicht. Biogas fällt aus, Diesel und Gas stehen zur Debatte – Lösungen, die nicht unbedingt dem Ideal einer nachhaltigen Wärmewende entsprechen. Aber wer fragt schon nach, wenn die Antworten ohnehin im Geheimen bleiben.

Und hier zeigt sich der eigentliche Widerspruch: Während die Stadt Crivitz ihre Sitzungen lieber nichtöffentlich abhält und Einladungen exklusiv verteilt, zeigt das Amt Crivitz mit seiner Klimamanagerin, wie echte Beteiligung aussieht. In ihrer Einladung heißt es: „Alle Interessierten sind eingeladen, das Klimaschutz-Konzept aktiv mitzugestalten.“ Und weiter: „Ziel des Workshops ist es, praktikable Klimaschutz-Ideen zu finden in den Bereichen, in denen die Bürger viel Einfluss haben oder hoch betroffen sind.“

Das Amt organisiert Workshops am 2. Dezember in Crivitz und am 3. Dezember in Banzkow, jeweils mit Vorträgen von Energieberatern, Thementischen zu erneuerbaren Energien, Mobilität und privaten Haushalten sowie einem Infotisch mit Material zum Mitnehmen. Dazu eine Online-Ideenkarte, die bis Ende Januar zugänglich ist – ohne Anmeldung, für alle Bürger offen. Transparenz als Prinzip, nicht als Ausnahme.

Und mit im Zentrum des Geschehens in der Stadt Crivitz: Alexander Gamm – auf Facebook auch unter dem Namen Paul Hermann unterwegs. Mal tritt er als Bauausschussmitglied der Stadt Crivitz auf, mal als Vorsitzender der Arbeitsgruppe Wärme und Energie, mal als CWG-Fraktionsmann, mal als Ehemann der Bürgermeisterin. Doch egal in welcher Rolle: die Fäden laufen stets bei ihm zusammen. Er ist es, der die vertraulichen Treffen mit der WEMAG mit vorbereitet, die Abläufe organisiert und schließlich als „Experte“ vor die Öffentlichkeit tritt – allerdings nur, um ausgewählte Informationen in wohl dosierten Häppchen zu servieren. Bürgerbeteiligung? Ja, aber nur solange sie nicht stört und die Regie im Hintergrund ungestört bleibt.

Fazit:

Die Crivitzer Wärme-GmbH, das Windgebiet Ost, das Heizhaus in der Neustadt – all das sind Projekte, die unsere Zukunft bestimmen. Doch während das Amt Crivitz die Bürger einlädt, Ideen zu entwickeln und mitzudiskutieren, setzt die Stadt Crivitz weiter auf Geheimhaltung. Transparenz wird als Gnadenakt verkauft, Beteiligung als Pflichtübung.

Ironisch gesagt: Crivitz erfindet die Demokratie neu – als exklusives Insider-Spiel. Wer wirklich mitreden will, muss ins Amt gehen. Wer nur informiert werden will, darf auf die Stadt warten.