27.Okt.2025 /P-headli.-cont.-red./463[163(38-22)]/CLA-299/38-2025

Beschluss ohne Wirkung: Der Hundesportplatz als Symbol politischer Blockade!

Was als scheinbar lokaler Nutzungskonflikt zwischen zwei Hundesportvereinen begann, hat sich über zwei Jahre hinweg zu einem politischen Lehrstück über Intransparenz, Machtverhältnisse und systematische Ausgrenzung entwickelt. Der Streit um den Hundesportplatz in Crivitz offenbart nicht nur tiefe Gräben zwischen den Fraktionen der Stadtvertretung, sondern auch eine fragwürdige Praxis: öffentliche Debatten werden systematisch in den nichtöffentlichen Bereich verschoben – fernab der Bürgerinnen und Bürger, die davon unmittelbar betroffen sind.

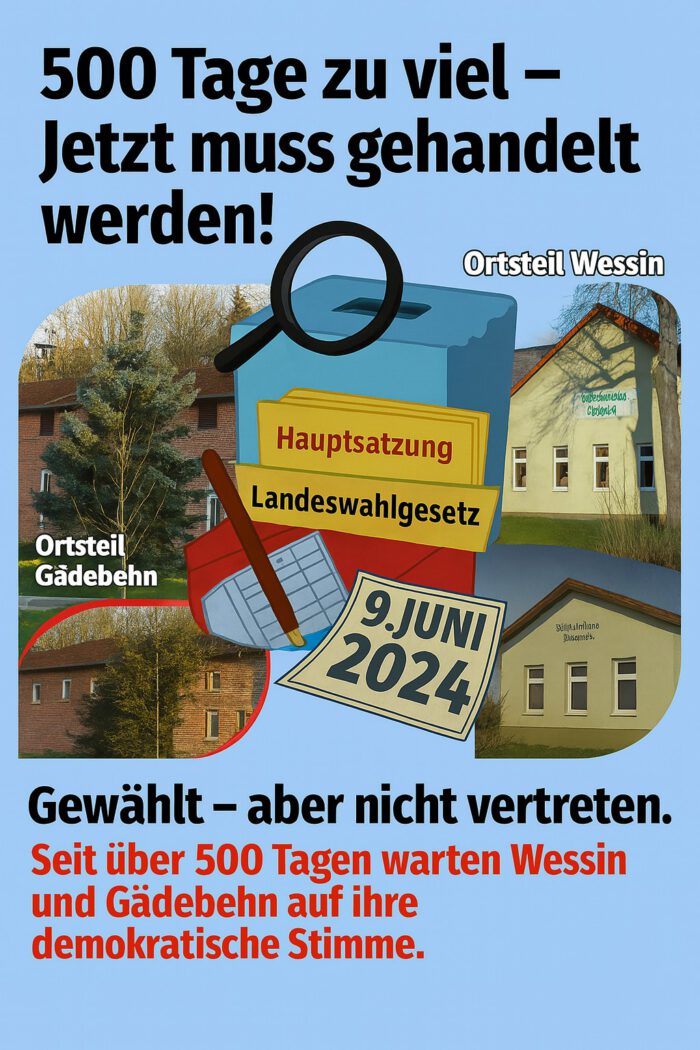

Seit Jahren kämpft der Hundesportverein Lewitzrand e.V. um Zugang zu einem Trainingsplatz, der ausschließlich vom HSV Crivitz Eichholz e.V. genutzt wird. Beide Vereine engagieren sich für den Hundesport, beide leisten ehrenamtliche Arbeit – doch nur einer erhält die kommunale Trainingsfläche zur alleinigen Nutzung. Warum? Diese Frage zieht sich wie ein roter Faden durch die Chronologie der Ereignisse – und sie bleibt bis heute unbeantwortet. Bereits 2023 wurde der Pachtvertrag mit dem HSV Crivitz Eichholz e.V. öffentlich im Ausschuss für Kultur, Sport und Vereine behandelt. Die damalige Vereinsvorsitzende Diana Rommel – damals selbst Fraktionsmitglied der CWG-Crivitz und zugleich Mitglied im selben Ausschuss – äußerte sich zur Bedeutung des Vertrags für ihren Verein. Auch in den Sitzungen am 29. April 2024, 12. November 2024,9. Dezember 2024 und 27. Mai 2025 war der Vertrag Gegenstand öffentlicher Diskussionen. Dennoch wurde der Zugang für den zweiten Verein systematisch blockiert – durch politische Mehrheiten, durch taktisches Schweigen und durch eine Verwaltung, die sich auf formale Hürden beruft, wo Transparenz geboten wäre.

Erst Ende 2024 begann die Opposition, das Thema mit der nötigen Ernsthaftigkeit anzugehen. Am 9. Dezember 2024 stellte die CDU-Fraktion einen Antrag auf Kündigung des Pachtvertrags mit dem HSV Crivitz Eichholz e.V. Doch noch bevor dieser Antrag zur Diskussion gelangen konnte, intervenierte der 1. Bürgermeister Markus Eichwitz – zugleich tragender Fraktionär der CWG – mit einem Gegenantrag auf ersatzlose Streichung des Tagesordnungspunkts. Die CWG-Fraktion verfügte über eine knappe Mehrheit – und nutzte sie, da die Opposition an diesem Tage nicht vollständig vertreten war, um jede Debatte im Keim zu ersticken. Als Begründung wurde angeführt, die Kündigungsfrist sei ohnehin abgelaufen. Der Fraktionsvorsitzende der CWG kommentierte den Antrag der CDU mit den Worten: „Dann könnte man ja in Zukunft jeden Pachtvertrag kündigen. Das machen wir nicht mit.“ Eine bemerkenswerte Haltung – nicht nur angesichts der konkreten Problemlage, sondern auch im Hinblick auf das Demokratieverständnis, das darin zum Ausdruck kommt.

Nun kann man davon ausgehen, dass nur die Stadtspitze – bestehend aus Bürgermeisterin Britta Brusch-Gamm sowie dem 1. Bürgermeister Markus Eichwitz und dem 2. Bürgermeister Hartmut Paulsen – den eigentlichen Inhalt des Vertrages kennt. Man kann dies durchaus als bewussten Ausschluss der gewählten Gremien und der Öffentlichkeit bezeichnen. Der Eindruck drängt sich auf.

Als auch weitere Anfragen zu diesem Thema – etwa am 27. Mai 2025 – erneut von der CWG-Fraktion abgeblockt wurden, startete die CDU-Fraktion am 30. Juni 2025 einen neuen Versuch: ein zweiter Antrag auf Kündigung des Pachtvertrags, diesmal im nichtöffentlichen Teil der Sitzung (TOP N 22). Mitglieder des HSV Crivitz Eichholz e.V. waren anwesend und fragten, ob es sich um ihren Vertrag handle. Bürgermeisterin Brusch-Gamm verweigerte jede Auskunft im öffentlichen Teil.

Erst am 15. September 2025 wurde der Beschluss aus der nichtöffentlichen Sitzung endlich öffentlich bekannt gegeben. Die CDU-Fraktion hatte sich gemeinsam mit der AfD-Stadtfraktion und dem Bündnis für Crivitz (BfC) durchgesetzt. Der Pachtvertrag mit dem HSV Crivitz Eichholz e.V. soll gekündigt werden – ein deutliches Signal an die CWG-Fraktion, dass ihre bisherige Machtstellung nicht mehr selbstverständlich ist. Die Opposition hatte sich erstmals fraktionsübergreifend zu einem Thema positioniert, das viele Bürgerinnen und Bürger bewegt. Doch der Beschluss blieb vage: Ein konkreter Kündigungszeitpunkt wurde nicht genannt. Bis heute – Ende Oktober 2025 – ist nichts geschehen.

Stadtvertreter, die im September 2025 öffentlich nachfragten, wurden erneut in den nichtöffentlichen Bereich verwiesen. Auch Anträge auf Einsichtnahme von Bürgern – so ist es der Redaktion bekannt gemacht worden – die den Pachtvertrag gemäß Informationsfreiheitsgesetz (IFG-Anträge) einsehen wollten, wurden vom Amt Crivitz erst nach acht Wochen beantwortet – und dann rigoros abgelehnt.

Die Begründung: Datenschutz. Der HSV Crivitz Eichholz e.V. habe ein schutzwürdiges Interesse bekundet. Doch diese Argumentation hält einer rechtlichen und politischen Prüfung vermutlich kaum stand. Denn: Es handelt sich um einen Pachtvertrag über kommunale Flächen, der mehrfach öffentlich behandelt wurde. Bereits am 11. Juli 2023 wurde im Ausschuss für Kultur, Sport und Vereine öffentlich über den Vertrag beraten. Auch in den Sitzungen am 29. April 2024, 12. November 2024,9. Dezember 2024 und 27. Mai 2025 wurde das Thema öffentlich angesprochen. Der Beschluss BV 1805/24 zum Abschluss eines Pachtvertrags mit dem HSV Crivitz Eichholz e.V. über eine Fläche von ca. 7.200 m² wurde öffentlich bekannt gegeben. Die Beteiligung sachkundiger Einwohnerinnen und Einwohner mit Rede- und Antragsrecht gemäß § 36 Abs. 5 KV M-V sowie die öffentliche Kommunikation des Vorgangs belegen, dass der Verein selbst öffentlich eingebunden war und sich zu den Vertragsinhalten äußerte.

Auch aus zivilrechtlicher Sicht ist ein schutzwürdiges Interesse im Sinne von § 242 BGB (Grundsatz von Treu und Glauben) und § 675 BGB (Geschäftsbesorgungsvertrag analog bei Verwaltungshandeln) nicht erkennbar. Die Offenlegung dient dem berechtigten Informationsinteresse der Öffentlichkeit und stellt keine unzumutbare Belastung für den Verein dar. Gemäß § 2 Abs. 1 KV M-V hat jede Gemeinde ihre Aufgaben im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln – dazu gehört auch die Pflicht zur Transparenz und Rechenschaft gegenüber der Öffentlichkeit, insbesondere bei der Verwaltung öffentlicher Flächen.

Im September 2025 auf der Stadtvertretersitzung nutzte die Bürgermeisterin Frau Britta Brusch-Gamm (CWG – Crivitz) erneut den Datenschutz, um öffentliche Nachfragen abzuwehren. Doch was ist so geheim an diesem Vertrag? Was genau soll hier verschleiert werden? Wer hat den Vertrag unterschrieben? Und wie lang ist die Kündigungsfrist, die angeblich niemand kennt?

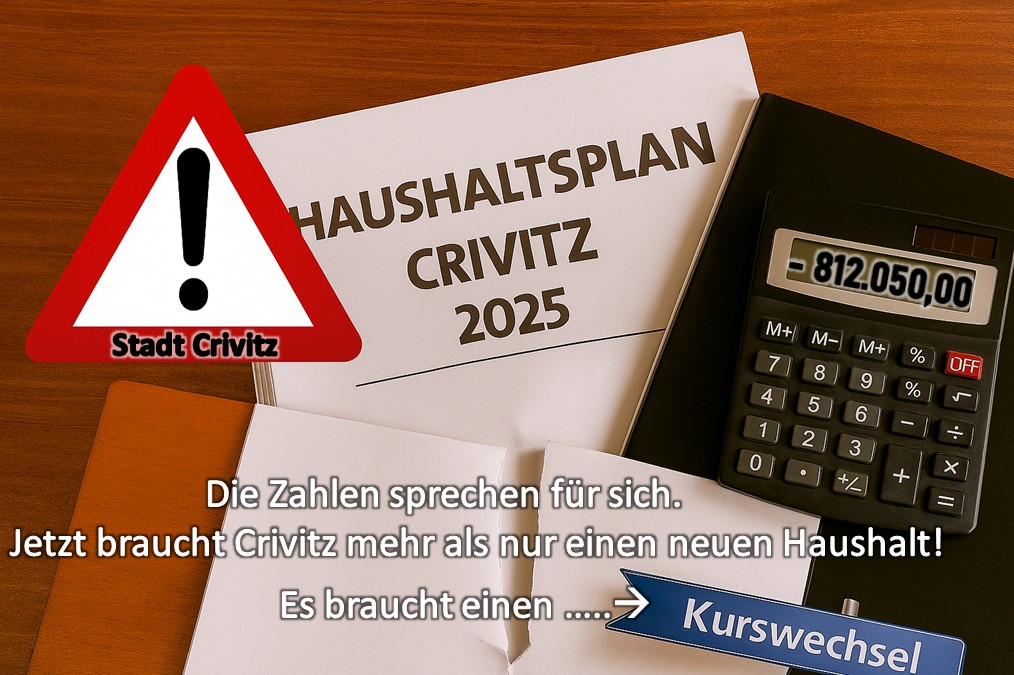

Fakt ist: Bis heute kann kein Bürger den Pachtvertrag einsehen. Ob der Vertrag tatsächlich gekündigt wurde, bleibt unklar. Bereits im Dezember 2024 hatte erste Bürgermeister Markus Eichwitz erklärt, dass die Kündigungsfrist bereits überschritten sei. Nun, fast ein Jahr später, dürfte die Situation ähnlich seien. Es ist zu befürchten, dass dieses Thema die Stadt noch bis 2026 oder 2027 beschäftigen wird – denn nur die Stadtspitze kennt die genauen Fristen.

Was bleibt, ist ein Bild des Verschleierns, Verzögerns und Verdrängens. Ein Bild, das dem zweiten Hundesportverein – dem Lewitzrand e.V. – seit zwei Jahren jede Perspektive nimmt. Ein Verein, der täglich um seine Existenz und einen Trainingsplatz kämpft. Ein Verein, der sich an demokratische Verfahren hält, Anträge stellt, Gespräche sucht – und immer wieder vor verschlossenen Türen steht. Warum dürfen nicht zwei Hundesportvereine denselben Platz nutzen? Warum erhält nur einer ein Privileg – und der andere nicht? Warum wird ein öffentliches Thema systematisch in den nichtöffentlichen Raum gedrängt? Und warum schweigt die Stadtspitze zu den entscheidenden Fragen?

Diese Fragen sind nicht nur sportpolitisch relevant. Sie betreffen das demokratische Selbstverständnis einer Stadt. Denn Demokratie lebt vom Mitmachen – aber wer lässt hier eigentlich wen mitmachen?

Fazit:

Wenn Transparenz zur Ausnahme wird, steht die Demokratie auf dem Prüfstand

Der Fall des Crivitzer Hundesportplatzes zeigt exemplarisch, wie kommunale Machtstrukturen genutzt werden können, um öffentliche Kontrolle zu umgehen, berechtigte Anliegen zu blockieren und demokratische Verfahren auszuhöhlen. Zwei Jahre lang wurde ein Antrag nach dem anderen verschoben, entkräftet oder in den nichtöffentlichen Bereich gedrängt – während der Hundesportverein Lewitzrand e.V um seine Existenz kämpft und der HSV Crivitz Eichholz e.V. durch politische Rückendeckung privilegiert bleibt.

Die CWG-Fraktion hat jede Öffnung verhindert, jede Debatte abgewehrt und sich auf formale Argumente zurückgezogen, wo politische Verantwortung gefragt wäre. Dass selbst Stadtvertreter keinen Einblick in den Pachtvertrag erhalten, ist nicht nur ein verwaltungstechnisches Problem!.

Wenn öffentliche Flächen nur einem Verein zugänglich gemacht werden, ohne nachvollziehbare Begründung, und wenn Bürgeranfragen systematisch abgewehrt werden, stellt sich nicht nur die Frage nach Fairness, sondern nach dem Zustand unserer kommunalen Demokratie. Die Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht auf Transparenz, Mitbestimmung und Gleichbehandlung – und sie haben das Recht, zu erfahren, warum ein Platz, der allen gehören sollte, nur einem gehört.

Die Crivitzer Hundesportplatz-Affäre ist noch nicht zu Ende. Aber sie hat bereits gezeigt, wie wichtig es ist, hinzusehen, nachzufragen und nicht lockerzulassen. Demokratie lebt nicht von wohlklingenden Reden über Füreinander und Miteinander – sondern davon, dass Menschen mitgestalten können und dürfen. Genau das wurde hier gezielt verhindert.